NEWS

VERWÜSTUNG IN RATEN

Ein Herbstspaziergang, der nachdenklich stimmt: Schon bald soll der schöne Rebhang von Wingreis zur Baustelle mutieren, das Ostportal für den Twanntunnel wird anschliessend die Landschaft dauerhaft verschandeln.

Ein Skandal, wenn man bedenkt, dass die Reblandschaft am Nordufer des Bielersees zu den ersten geschützten Landschaften der Schweiz gehört. Bereits 1933 gründeten weitsichtige Menschen den Verein Bielerseeschutz (VBS) mit dem Ziel, das einmalige Natur- und Kulturerbe der Bielerseeregion nachhaltig zu schützen.

Einiges ist gelungen. Allerdings konnte der Verein den schlimmsten «Sündenfall» – den Ausbau von Strasse und Bahn entlang dem engen Nordufer in den 1970er Jahren nicht verhindern…

Im 1973 publizierten Bielerseebuch des Vereins bedauert dieser denn auch, dass er den Bau der Strasse nicht verhindern konnte. Und fragt:

«Was bringt die Zukunft? Niemand kann es wissen. Die Aufgaben des VBS werden vermutlich wachsen statt schwinden. An Arbeit wird’s nicht fehlen. Oberstes Ziel bleibt, den Bielersee und seine Umgebung so zu erhalten und so zu gestalten, dass die Bevölkerung Freude daran haben kann, und diesen Quell der Freude der Bevölkerung auch zugänglich zu machen.»

50 Jahre später wissen wir: Keine Patina kaschiert die Bausünden der Vergangenheit – im Gegenteil: Es kam und kommt immer schlimmer…

INAKZEPTABLE ZERSTÖRUNG

Seit ein paar Wochen haben Annemarie und Ronald Wüthrich traurige Gewissheit: Der juristische Kampf gegen den Twanntunnel ist verloren – die Vertreibung aus ihrem Daheim dürfte somit nur noch eine Frage der Zeit sein…

Im heutigen Bieler Tagblatt äussert sich Ronald Wüthrich mit bewegenden Worten zu dieser ebenso traurigen wie unglaublichen Geschichte: Wüthrichs Haus – Baujahr 1947 und in bestem Zustand – wird dem Twanntunnel geopfert und abgerissen, weil das Astra genau auf diesem Grundstück den Bauinstallationsplatz fürs Twanntunnel-Ostportal einrichten will.

Das schmucke Haus mit dem schönen Garten soll Parkplätzen für die Bauarbeiter geopfert werden. Ein Skandal ohnegleichen – zu hoffen ist einzig, dass hier trotz allem noch nicht das letzte Wort gesprochen ist…

TEMPO 30

Endlich wieder einmal eine gute Verkehrsnachricht aus Biel: Alfred Steinmann hat zusammen mit Mitstreiter:innen im Stadtrat eine Motion eingereicht, die flächendeckend Tempo 30 in der ganzen Stadt verlangt.

Das ist sehr begrüssenswert. Nur mit einer breitflächigen Drosselung der Geschwindigkeit für den motorisierten Verkehr (inklusive E‑Bikes!) kann der öffentliche Raum für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer und attraktiv gestaltet werden!

Wo Tempo 30 bereits eingeführt wurde zeigt sich: Der Lärm nimmt genauso ab wie die Hektik auf der Strasse. Vor allem aber können sich alle sicherer fühlen. Deshalb fordert denn auch der Schweizer Städteverband, dass Tempo 30 im Siedlungsgebiet zur Norm wird.

Ein Trend, der längst nicht mehr «revolutionär» ist: In Spanien gilt bereits seit 2021 Tempo 30 als neue Standardgeschwindigkeit in den Städten. Auch in Holland wurde die Regelgeschwindigkeit in Städten auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.

Warum sollte dies also nicht auch in Biel möglich sein? Zumal die Beschränkung auf 30 km/h auf dem gesamten Stadtgebiet etwa den Transitverkehr, der sich immer noch mitten durch Biel zwängt, reduzieren könnte. Gepaart mit einem Transitverbot für den Schwerverkehr hätte dies enorme positive Auswirkungen.

Die Motion dürfte spätestens im Frühjahr 2024 im Stadtrat zur Abstimmung kommen. Man darf hoffen, dass danach einer zügigen Umsetzung nichts mehr im Weg stehen wird!

AUF NACH TWANN!

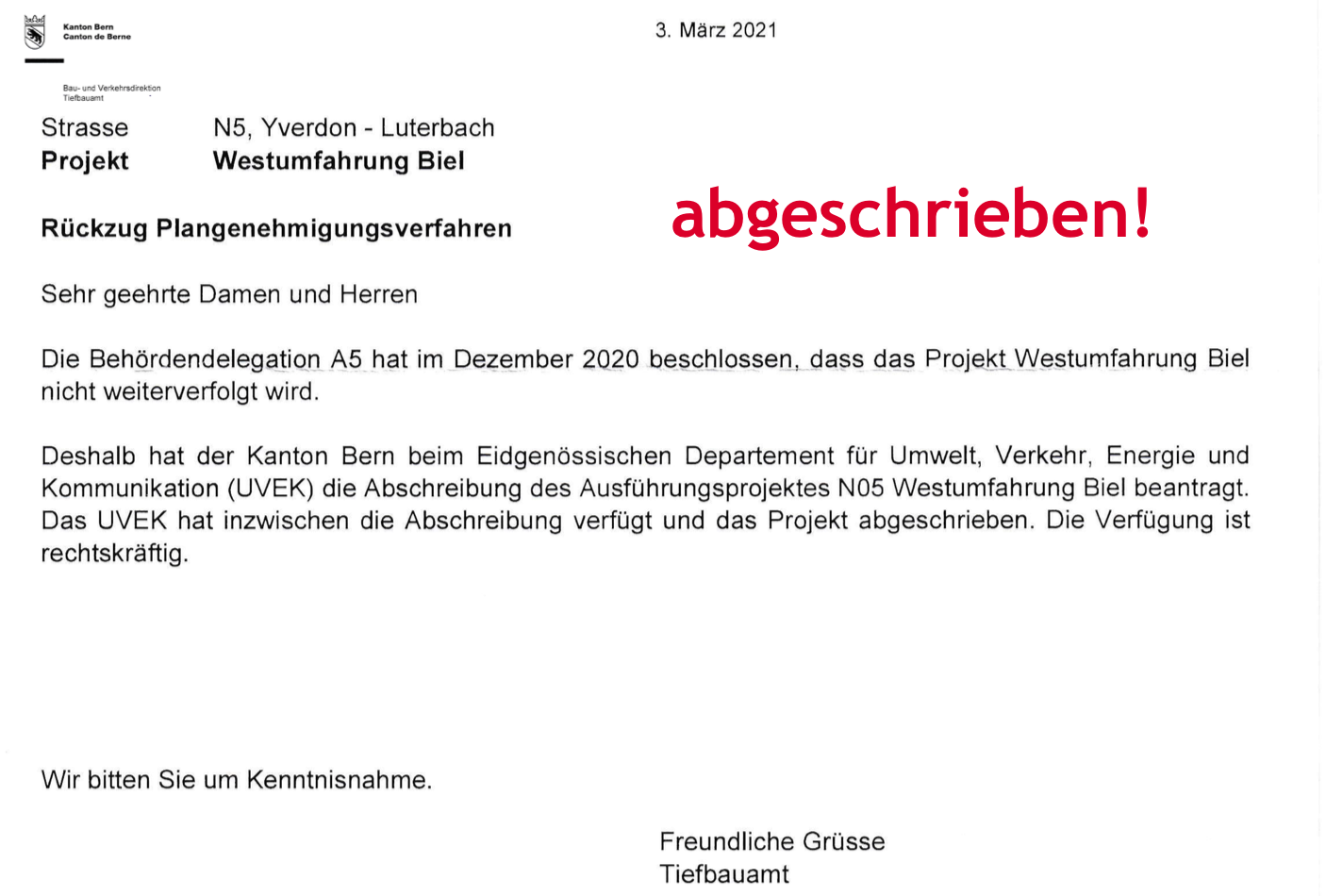

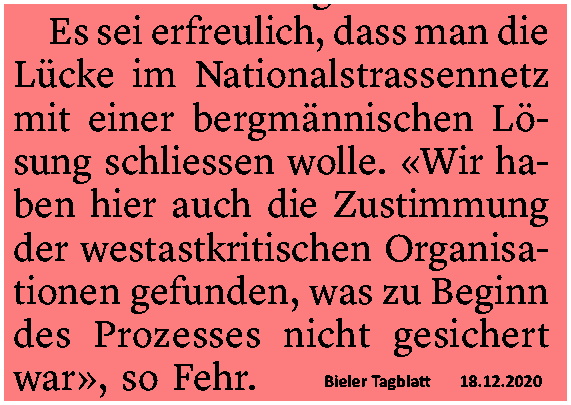

«Twanntunnel kann gebaut werden» – so die Medienmitteilung des Kantons Bern vom 9. Oktober 2023. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die wenigen verbliebenen Einsprachen gegen das Monsterprojekt abgeschmettert – ein Weiterzug bis ans Bundesgericht schien aussichtslos.

Damit sei das Auflageprojekt für das geplante Ostportal in Wingreis rechtskräftig, so der Kanton. Ab jetzt liegt die Federführung für das Projekt einzig und allein beim Bundesamt für Strassen ASTRA – der Kanton werde sich dort aber «für eine rasche Realisierung des Tunnels einsetzen, damit das Dorf Twann möglichst bald vom Durchgangsverkehr befreit wird.»

Ein schwarzer Tag für die geschützte Reblandschaft am Bielersee Nordufer. Fakt ist, dass das geplante Bauprojekt eine weitere, unheilbare Wunde in die Seeländer Kulturlandschaft schlägt. Und dies in unmittelbarer Nachbarschaft zum denkmalgeschützten Weiler Wingreis.

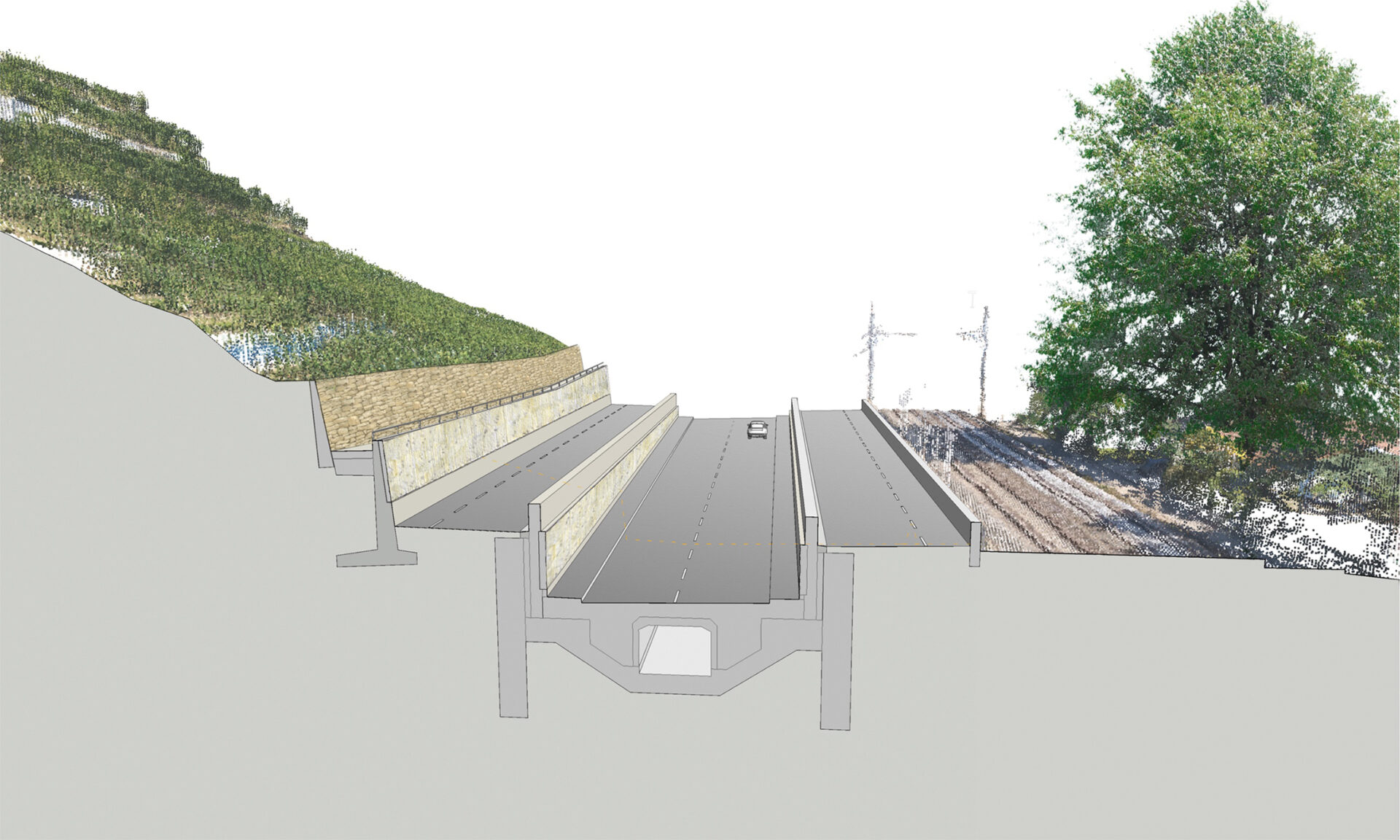

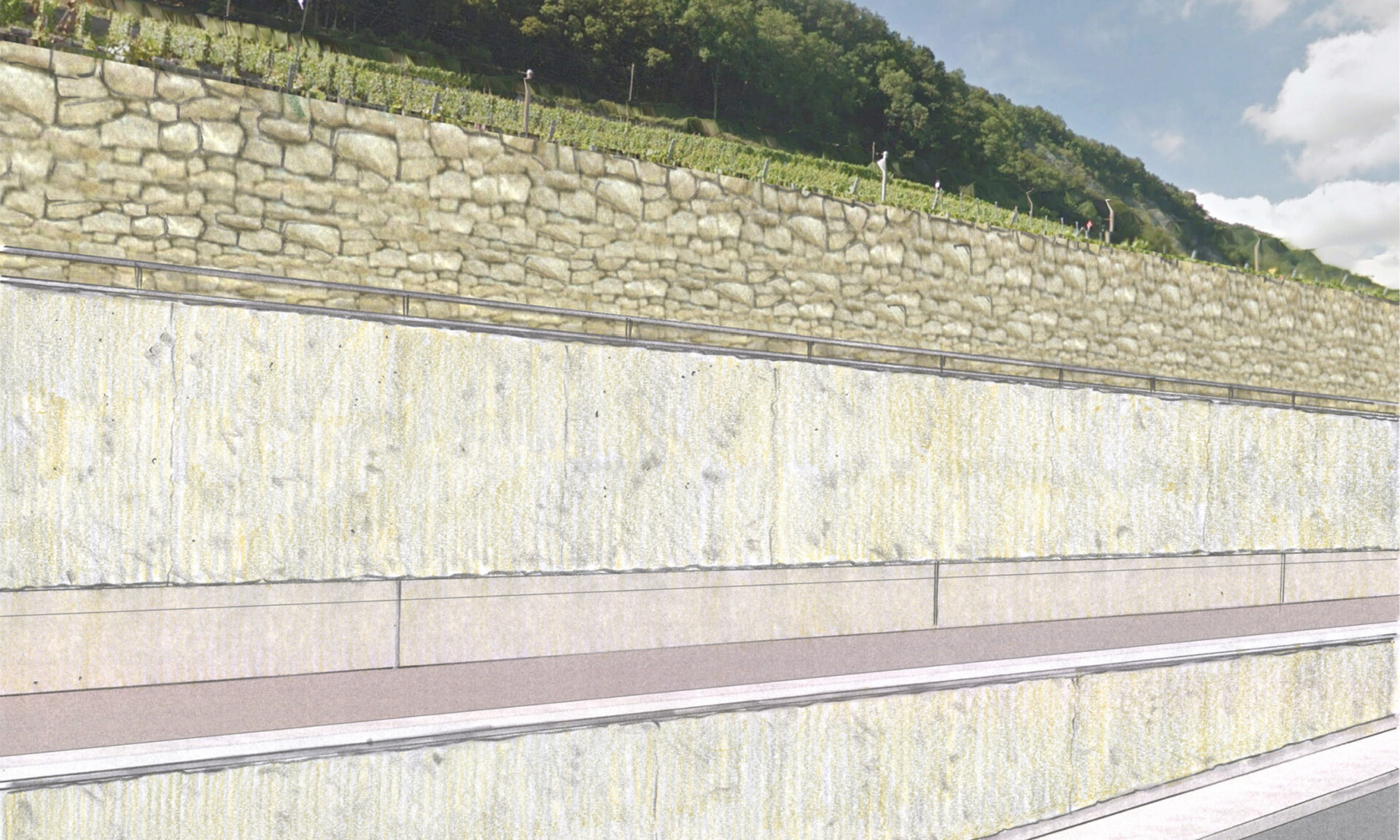

©Tiefbauamt Kanton Bern

©Tiefbauamt Kanton Bern

Statt die Verkehrsbelastung am linken Bielerseeufer mit zeitgemässen Lenkungsmassnahmen wie etwa einem Transitverbot für den Schwerverkehr sowie einer dauerhaften Temporeduktion auf maximal 60 km/h zu bekämpfen, soll das fragile Ufer mit einem weiteren Betonelement verschandelt werden.

©Tiefbauamt Kanton Bern

©Tiefbauamt Kanton Bern

Was man sich damit längerfristig einhandelt, zeigen die aufwändigen und teuren Renovationsarbeiten entlang der Strecke zwischen Biel und Twann, die auch nach zwei Jahren zu keinem Ende kommen. Mit dem Twanntunnel wird diese unglückliche Pflästerlipolitik ad infinitum fortgesetzt. Immer mehr Unterhaltsaufwendungen werden den Steuernzahlenden aufgebürdet: unvermeidliche Folgekosten, die im Zusammenhang mit den reinen Baukosten nie ausgewiesen werden.

Ein trauriger Triumph der Ewiggestrigen. Es sind überwiegend alte Männer, die sich in und um Twann damit rühmen, 30 Jahre lang für diesen Tunnel gekämpft zu haben. Ihnen stehen junge Familien aus Twann gegenüber, die sich gegen die Verschandelung ihrer Heimat wehren. Allen voran die Winzerin Anne-Claire Schott – ihr geht es dabei nicht nur um die Unversehrtheit ihrer Demeter-Reben, sondern auch um die Zukunft ihrer Kinder.

©TeleBielingue, 9.10.2023

©TeleBielingue, 9.10.2023

Damit ist sie nicht allein. Umso stossender ist, dass sich der (ziemlich graumelierte) Twanner Gemeinderat wie sämtliche andere Behörden den Wünschen und Forderungen jener, denen die Zukunft gehört, verschliessen.

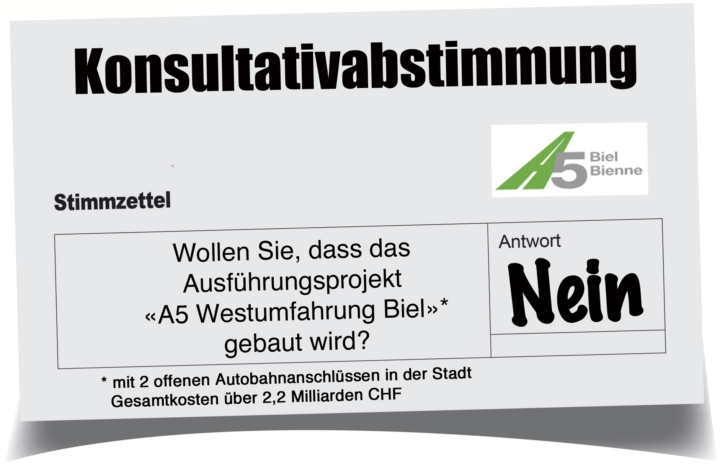

Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen. Wie im Kampf gegen den Westast, lautet auch hier das Motto: Sich wehren, bis die Bagger auffahren. Anne-Claire Schott und ihre Mitkämpfer:innen setzen nun darauf, das Projekt auf politischem Weg zu verhindern, um die Reblandschaft von Wingreis zu retten.

Eine Herkulesaufgabe, die das Komitee «N5 Bielersee – so nicht!» alleine nicht schafft. Es geniesst zwar in Twann einiges an Rückhalt – aber im Kampf gegen das ASTRA und den Kanton reicht das niemals. Was die Tunnelgegner:innen aus Twann jetzt dringend brauchen, sind entschlossene und engagierte Verbündete. Bislang ernteten sie zwar von Seiten der ehemaligen Westast-Gegnerschaft immer wieder lobende Worte und Sympathie. Mehr nicht.

Den grössten Support haben die Schützerinnen und Schützer des Bielerseeufers in den letzten Tagen notabene aus den Medien erhalten: Brigitte Jeckelmann stellt in ihrem klugen und sehr lesenswerten Wochenkommentar im Bieler Tagblatt vom 30. September fest und fordert: «Der Twanntunnel ruiniert die geschützte Landschaft. Es braucht den Mut, Alternativen ernsthaft zu prüfen.»

Damit dies geschieht, braucht es jetzt eine Parforceleistung. Einzig ein Widerstand, wie er in Biel gegen den Westast möglich wurde, kann die Fortsetzung des Beton-Wahnsinns am Bielersee Nordufer noch verhindern.

Deshalb der Aufruf auch an alle Bielerinnen und Bieler, ans immer noch bestehende Komitee Westast-so-nicht und an all jene, denen Klima, Biodiversität und die Zukunft unserer Region am Herzen liegen: Auf nach Twann! – Damit die N5 nicht definitiv zu einer Dauerbaustelle mutiert – und das Naherholungsgebiet nicht weiter zerstört wird!

TeleBielingue vom 9. Oktober 2023: Ewiggestrige ohne Gespür für die Anliegen junger, engagierter Twanner:innen:

GROSSE PLÄNE – K(L)EINE WIRKUNG

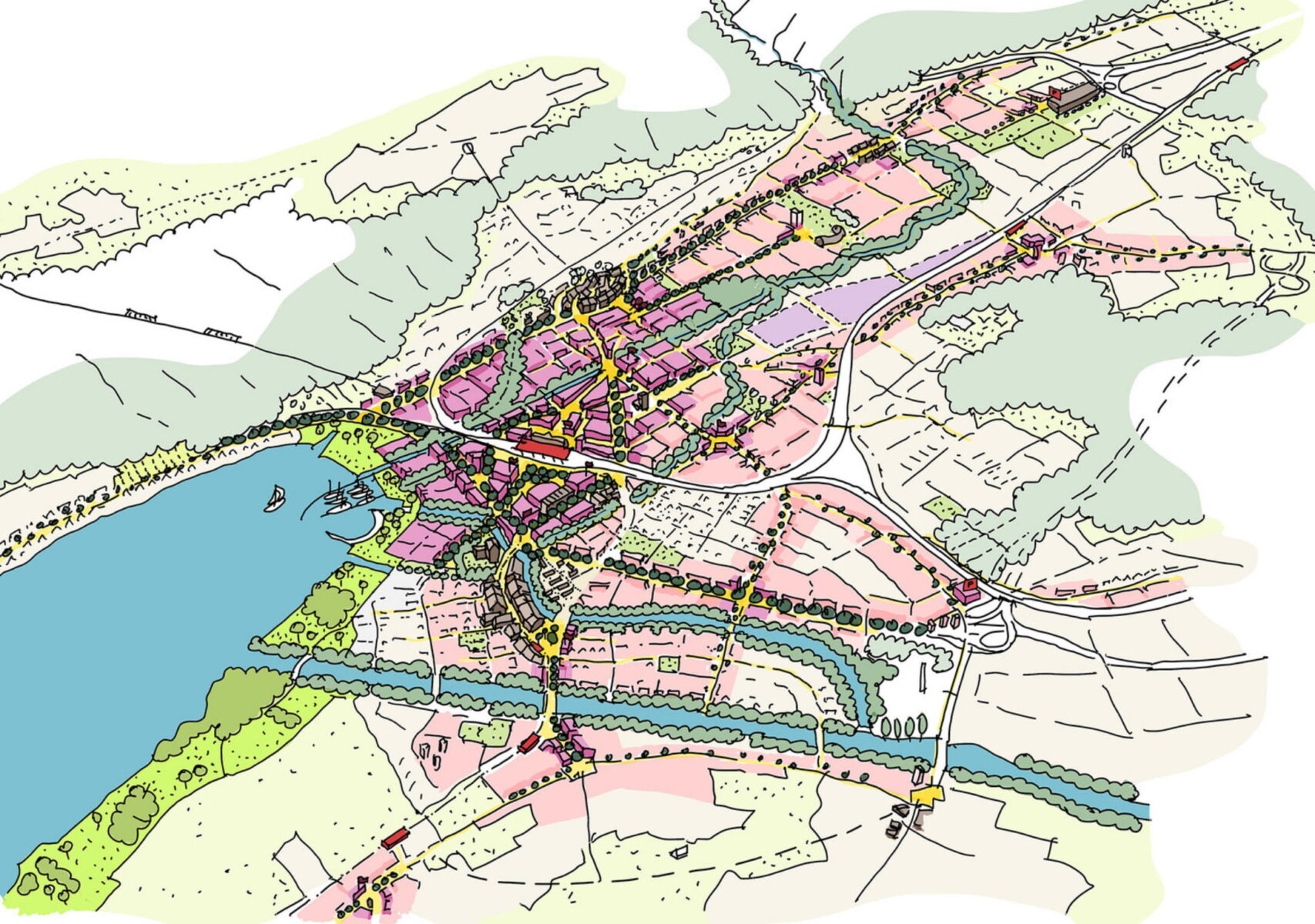

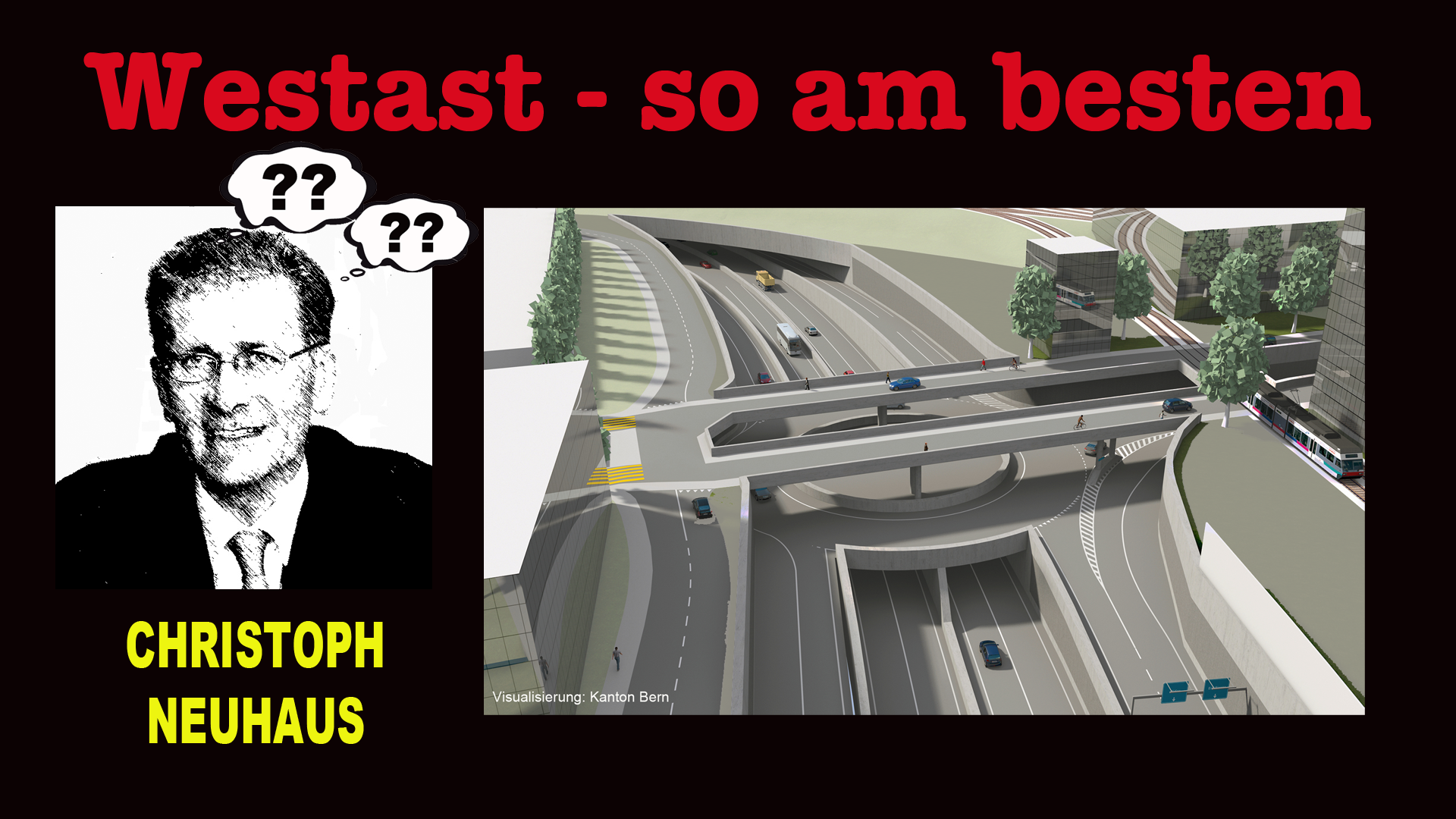

Anfang Oktober 2023 luden die Städte Biel und Nidau gemeinsam mit der Baudirektion des Kantons Bern zur Medienkonferenz. Mit viel Tamtam lancierten die Behörden das Projekt «Rue de Caractères» – gemeint ist die seit dem Westast-Dialog angekündigte Umgestaltung der Verkehrsachse von der Neuenburgstrasse über die Ländte‑, Aarberg- und Bernstrasse bis zum Anschluss Brüggmoos.

Die Federführung obliegt der extra für die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Westast-Dialog gegründeten Organisation Espace Biel/Bienne.Nidau EBBN. Für die Bieler Medien posierten Erich Fehr – bekannt als jahrelanger Westast-Turbo und noch bis im Frühjahr 2024 Bieler Stadtpräsident und Claudia Christiani, Kreisoberingenieurin beim Bieler Tiefbauamt, auf einer Ländtestrasse ohne Autoverkehr.

Vom so oft zitierten und immer wieder herbeigeredeten Verkehrschaos war nichts zu sehen – die «wichtige Verkehrsachse» präsentierte sich – wie immer ausserhalb der Stosszeiten – äusserst verkehrsarm. Trotzdem soll hier dereinst mit grosser Kelle angerichtet werden. Um die «heute vom motorisierten Verkehr dominierte Strasse für alle Verkehrsträger» aufzuwerten, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Was und in welchem Rahmen umgestaltet werden soll, bleibt allerdings verborgen. Die Umsetzung von Massnahmen wie etwa eine Temporeduktion oder ein Transitverbot für den Schwerverkehr, die bereits im Westast-Dialog vorgeschlagen wurden, wird weiter aufgeschoben. Einzig die Bernstrasse hat mittlerweile einen «Flüsterbelag» erhalten – ob und inwiefern die Anwohnerinnen und Anwohner davon etwas gemerkt haben, hat bisher niemanden interessiert.

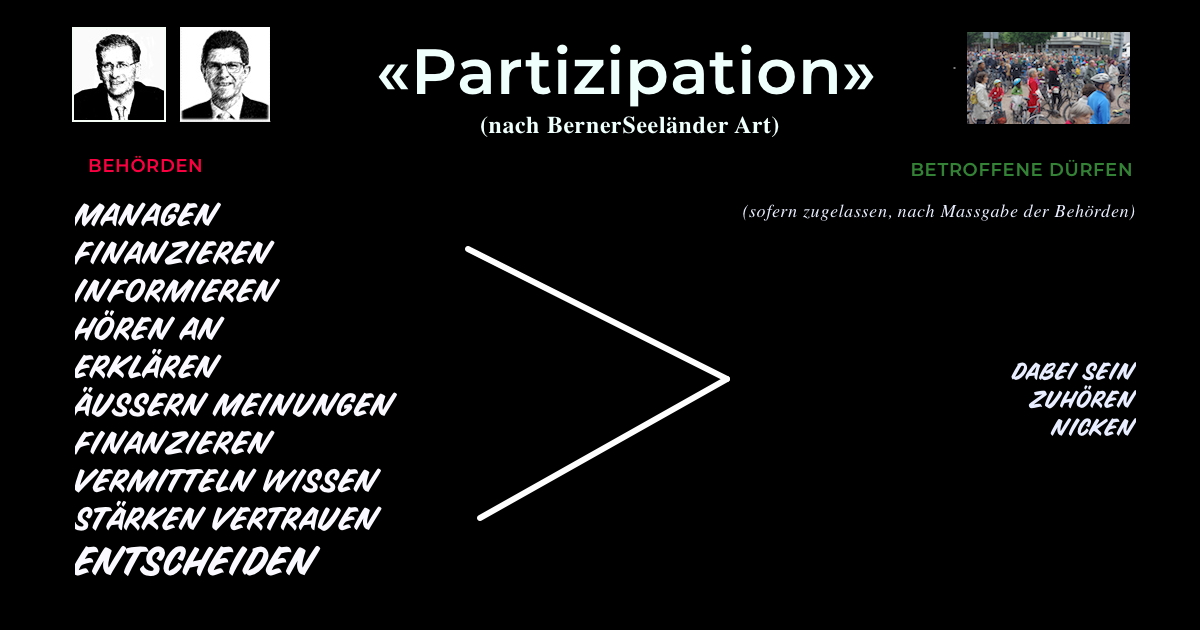

Dafür soll jetzt zwei Jahre lang für teures Geld weiter evaluiert, partizipiert, gefordert und geträumt werden. Ganze 1,24 Millionen Franken wollen die beiden Städte und der Kanton verbraten, um herauszufinden, wie die Achse Bernstrasse-Neuenburgstrasse «vom Durchgangsraum zum Lebensraum» zu verwandeln wäre. Also eine Achse, die keine Achse mehr sein soll, aber eine Achse bleiben muss.

Dafür haben die Verantwortlichen nicht weniger als fünf (!) Kommunikations- und Werbeagenturen angeheuert. Die Büros aus Bern und Biel decken eine breite Palette von Philosophien ab, damit sich alle Interessengruppen vertreten fühlen dürfen. Ganz nach dem Motto: Fehlt es Politik und Verwaltung an Ideen, übergeben sie das Ruder den «Kreativen».

Das grosszügige Budget trägt bereits erste Früchte: So wurde aus der Achse Neuenburgstrasse-Bernstrasse kurzerhand die Rue de Caractères. In Klammern würden wir als sechste Agentur im gleichen Stil (unbezahlt) zufügen: C’est l’étiquette, qui fait la musique.

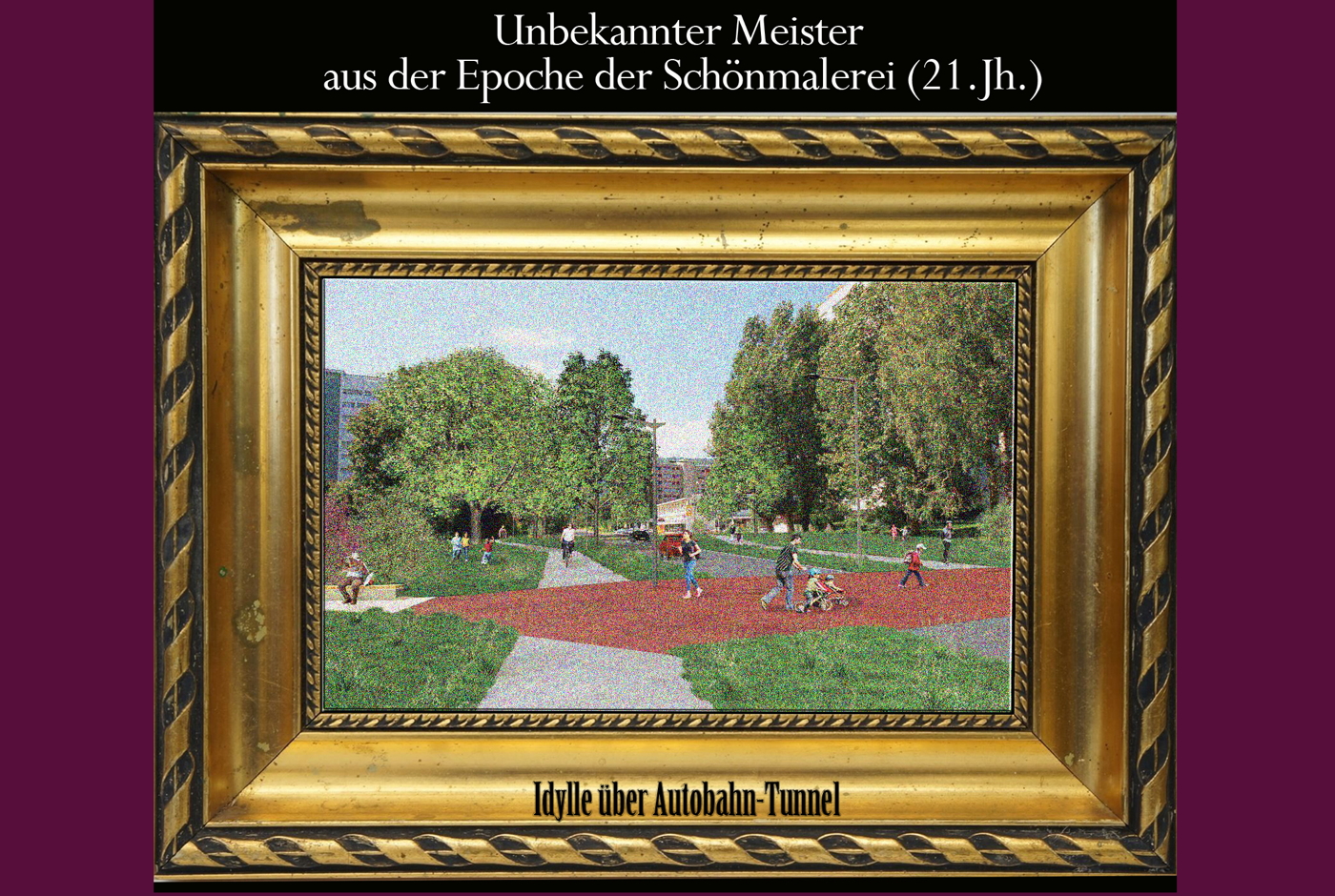

Noch besser: Die Werber:innen haben mit ihren Zeichnungen die Rue de Caractères bereits in ein regelrechtes Paradies verwandelt, wo ein vergnügtes Sünneli auf fröhliche Menschen und Tiere herunter lacht. Die Autos sind niedlich anzusehen, und der einzige Lastwagen am Rand des Bildes fände problemlos im ebenfalls abgebildeten Lastenvelo Platz.

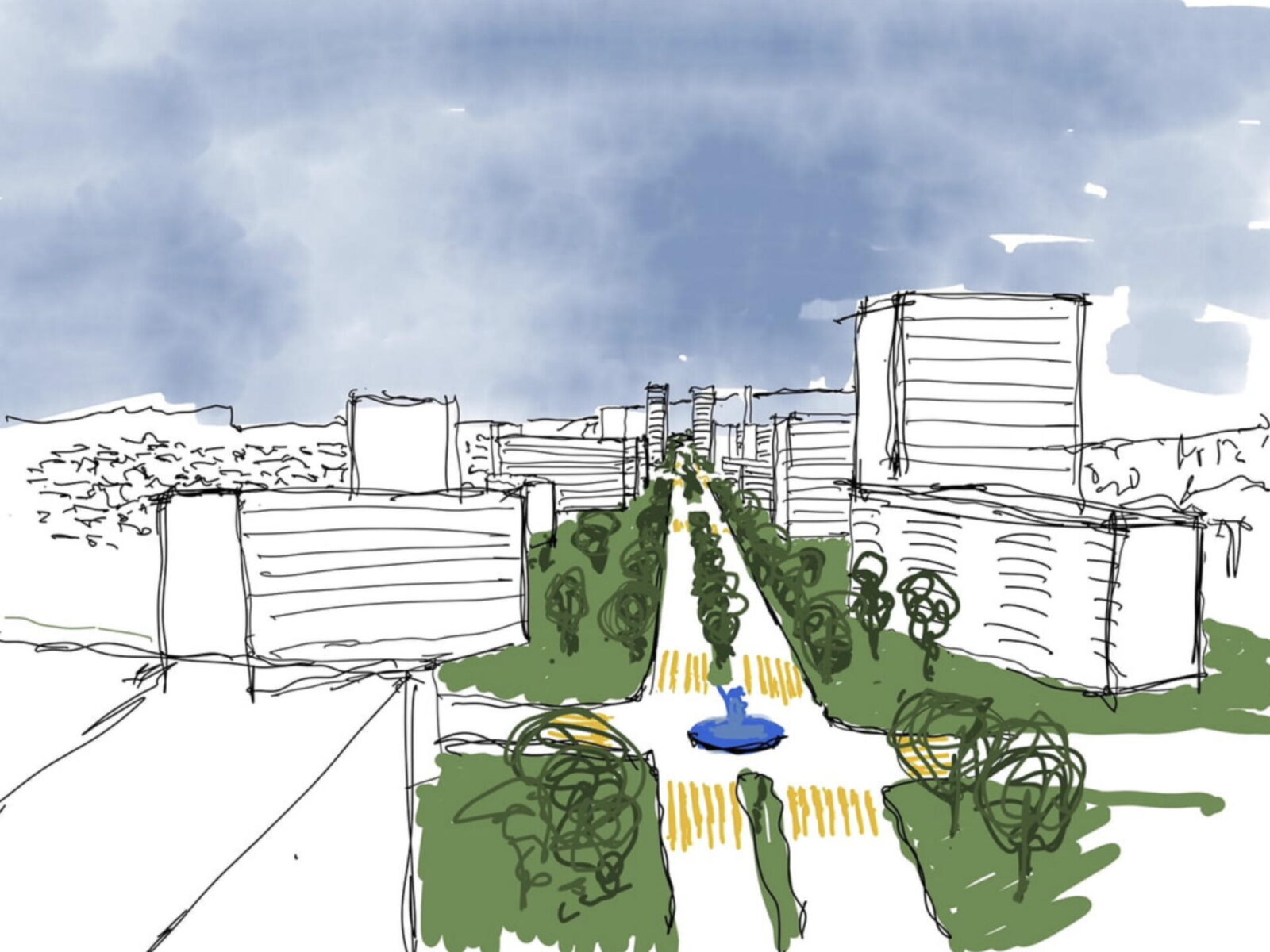

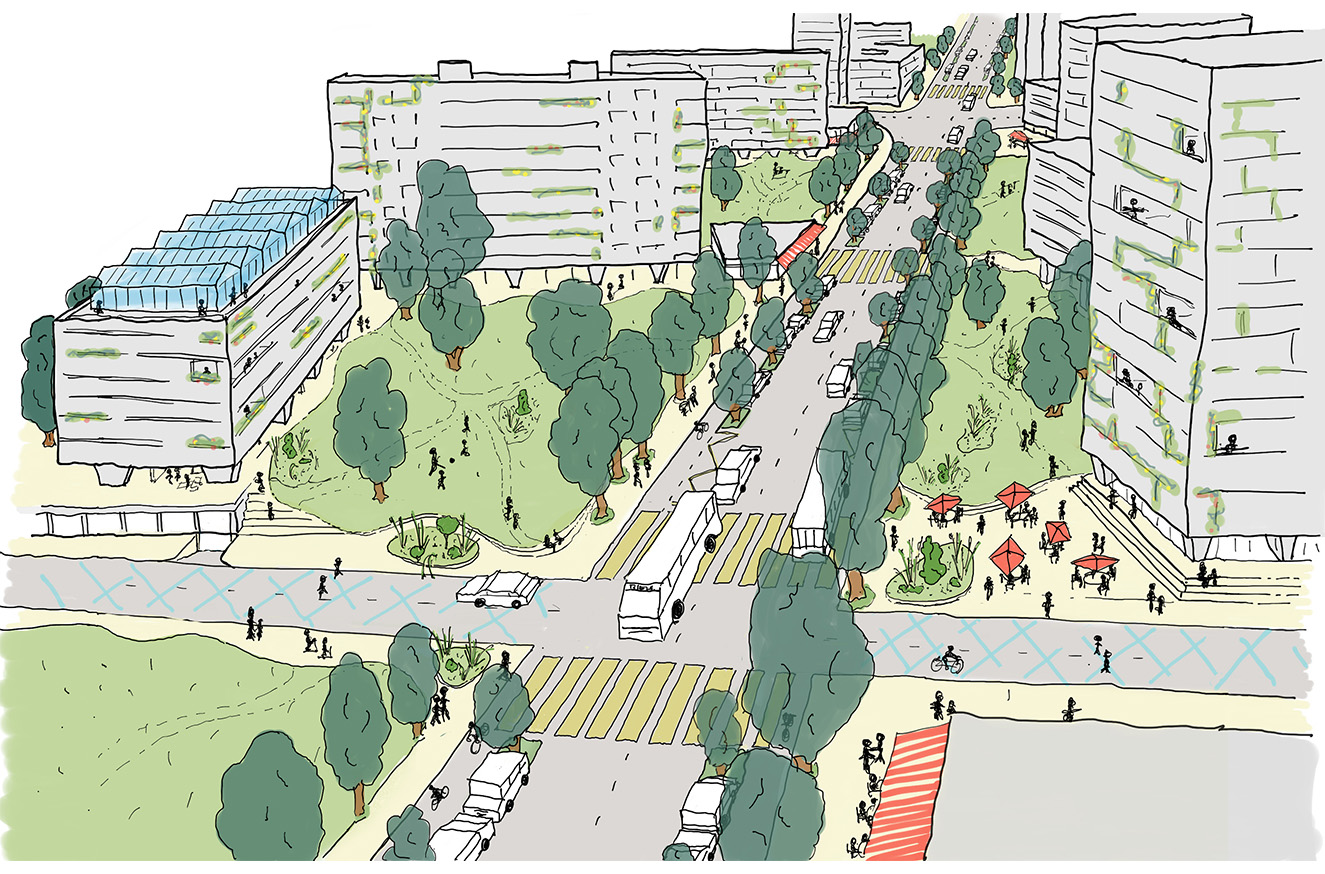

©Stadt Biel, Stadt Nidau, Kanton Bern

©Stadt Biel, Stadt Nidau, Kanton Bern

Das alles soll – gross aufgemacht auf einer Extra-Website sowie auf riesigen Plakatwänden in Biel und Nidau – die Bevölkerung dazu animieren, ihre Wünsche und Ideen für die künftige «Rue de Caractères» kundzutun.

Diese Partizipationspflichtübung wird richtig teuer: In den kommenden Wochen ist die Bevölkerung erst einmal eingeladen, an Quartierspaziergängen und Velotouren teilzunehmen, um ihre Wünsche zu äussern und online Fragebögen auszufüllen.

Anfang 2024 sollen dann – in einer weiteren Online-Umfrage – Erwartungen formuliert und die Aufgabenstellung entsprechend konkretisiert werden. Darauf folgt als dritter Schritt die Erarbeitung von Vorschlägen in «interdisziplinären Expertenteams» sowie ein Workshop und wiederum Online-Umfragen zu den Vorschlägen.

In einem vierten Schritt sollen dann die Ergebnisse aus den vorherigen Phasen in einer Ausstellung präsentiert und eine weitere Online-Umfrage dazu gestartet werden…

Bleibt die Frage, wer an diesem Prozess partizipieren wird, und wieviel davon dereinst in ein Ausführungsprojekt einfliessen wird. Hier kann man nur diagnostizieren: EBBN hat aus bisherigen Flops und Fehlern nichts gelernt…

Noch keine zwei Jahre ist es nämlich her, dass EBBN mit der Pseudo-Partizipationsveranstaltung «Rendez-vous» eine Totgeburt lancierte und entsprechend Kritik erntete. «Die Besucher waren eingeladen, wieder von vorne anzufangen, ihre Ideen, Visionen und Anregungen zu notieren und sich auf die Suche zu machen nach einer thematisch verwandten Posterwand, um die bunten Zettel dort anzuheften», fasste etwa ein Leserbriefschreiber damals zusammen. Er gehörte zu den wenigen, die überhaupt den Weg in besagte Ausstellung auf sich genommen und einer Debatte beigewohnt hatten…

Und nun also wieder von vorne:

Eine Alibiübung, deren einziges Resultat sein dürfte, dass schnell erreichbare Verbesserungen, etwa durch ein Transitverbot für den Schwerverkehr, fussgängerfreundlichere Schaltung von Verkehrsampeln, eine velo-gerechte Verkehrsführung oder eine generelle Temporeduktion auf unbestimmte Zeit hinaus aufgeschoben werden.

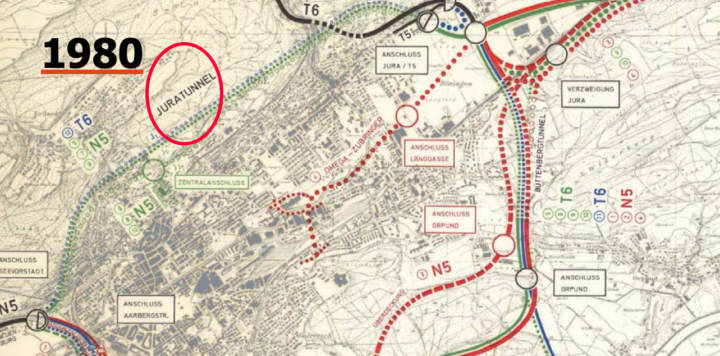

Der Kredit von 1,24 Millionen Franken, der diesen Stillstand besiegelt, wurde von den Stadtparlamenten durchgewinkt. Die einen sagten ja, weil sie – als Resultat aus dem Westast-Dialog – auf die «Gesamtmobilitätsstudie» und den Juratunnel setzen. Die anderen, weil 1,24 Millionen an PR-Agenturen weniger Schaden anrichten, als wenn sie in Strassenbau investiert werden.

Was hingegen nach wie vor gänzlich fehlt, sind kluge Ideen, wie sich die Stadt Biel – auch entlang der Verkehrsachse Neuenburgstrasse-Brüggmoos – entwickeln könnte.

1,24 Million Steuergeld aus dem Fenster zu werfen, sind bestenfalls eine Idee. Aber eine kluge?

TWANNTUNNEL – EINE ENDLOSE GESCHICHTE

Auf der A5 zwischen La Neuveville und Biel ist der Teufel los. Nach wie vor präsentiert sich die Teilstrecke am Bielersee Nordufer als eine einzige nicht enden wollende Baustelle. Gefährlich, unübersichtlich – und Nerven aufreibend.

Damit nicht genug: Dieser Tage ist publik geworden, dass das Bundesverwaltungsgericht die Einsprachen gegen den Twanntunnel abgeschmettert hat. Da nützt es wenig, dass der Winzerin Anne-Claire Schott in wenigen Punkten Recht gegeben wurde: Laut Verwaltungsgericht muss die Bauherrschaft Rücksicht nehmen auf die Anforderungen der ökologischen Bewirtschaftung ihrer Reben, die in unmittelbarer Nähe der künftigen Autobahn-Baustelle wachsen. Ein Teil ihrer Reben werden dem Tunnelportal geopfert – was die Eigentümerin dafür an Entschädigung erhält, weiss sie bis heute nicht.

Fakt ist: Das Verwaltungsgericht hat alle anderen Einsprachen abgeschmettert – auch jene des Ehepaars Wüthrich, das mit der Erstellung des Installationsplatzes für das Twanner-Monsterprojekt sein Daheim verliert. Damit erhalten der Kanton und das ASTRA grünes Licht, um mit dem Monsterprojekt vorwärts zu machen.

Anne-Claire Schott verzichtet darauf, ihre Einsprache ans Bundesgericht weiterzuziehen. Es sei aussichtslos, kommentiert die Winzerin. Und will sich künftig, zusammen mit ihren Mitstreiter:innen auf den politischen Widerstand gegen das Projekt bauen.

Es ist höchste Zeit, dass sich das Komitee «N5 Bielersee so nicht!» nicht nur vehement und geeint stark macht gegen dieses aus der Zeit gefallene Tunnelprojekt. Viel mehr braucht es dringend die Unterstützung von Verbündeten.

Diese zu finden, sollte eigentlich in Zeiten des Klimawandels nicht weiter schwierig sein. In der Region Biel sind die Menschen seit dem Kampf gegen den Westast sensibilisiert, in Bern hat sich mit dem Verein «Spurwechsel» eine starke Lobby gegen unsinnige Strassenerweiterungen zusammengefunden.

Den Widerstand befeuern müsste zudem der Fakt, dass mit dem Bau des Twanntunnels das Nordufer des Bielersees definitiv zu einer Dauerbaustelle mutiert: Laut ASTRA können die Bauarbeiten für den Tunnel, dessen Erstellungskosten mit 227 Millionen budgetiert sind, frühestens in vier Jahren starten – und dann weitere Jahre in Anspruch nehmen.

Ein No-go, gerade in der geschützten Reblandschaft von schweizweiter Bedeutung!

Bieler Tagblatt, 28. September 2023:

© Bilder: Stadtlabor Biel 2023

DIE POSSE GEHT WEITER

Seit über zwei Jahren ist er Geschichte. Aber das veraltete Strassendenken ist immer noch nicht vom Tisch… Nun schaffte es der Westast selig wieder einmal auf die Frontseite des Bieler Tagblatts. «Die Alternative zum Westast ist grün», titelt das Bieler Tagblatt vom 14. Juli 2023.

Schön wäre es. Doch grüngefärbte Skizzen mit leeren Strassen reichen nicht, um den motorisierten Verkehr zu reduzieren. Dafür bräuchte es handfeste Massnahmen.

Der Hintergrund für die Titelgeschichte im BT: Das Stadtlabor Biel hat ein «Zukunftsbild Weidteile» erarbeitet. Zur Erinnerung: Das Stadtlabor ist ein Folgeprojekt des Westast-Dialogs, das von damals Beteligten aus der Planer-und Architektenszene gegründet wurde und heute eine enge Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule BFH pflegt.

Involviert in die aktuelle Studie waren Studierende und verschiedene Fachverbände, letztere wieder vertreten durch ehemalige Delegierte im Dialoprozess. Folgerichtig haben sie denn auch das Zukunftsbild aus dem «Westastkompromiss» als Grundlage genommen, um die Zukunft des Weidteilequartiers in Nidau zu skizzieren.

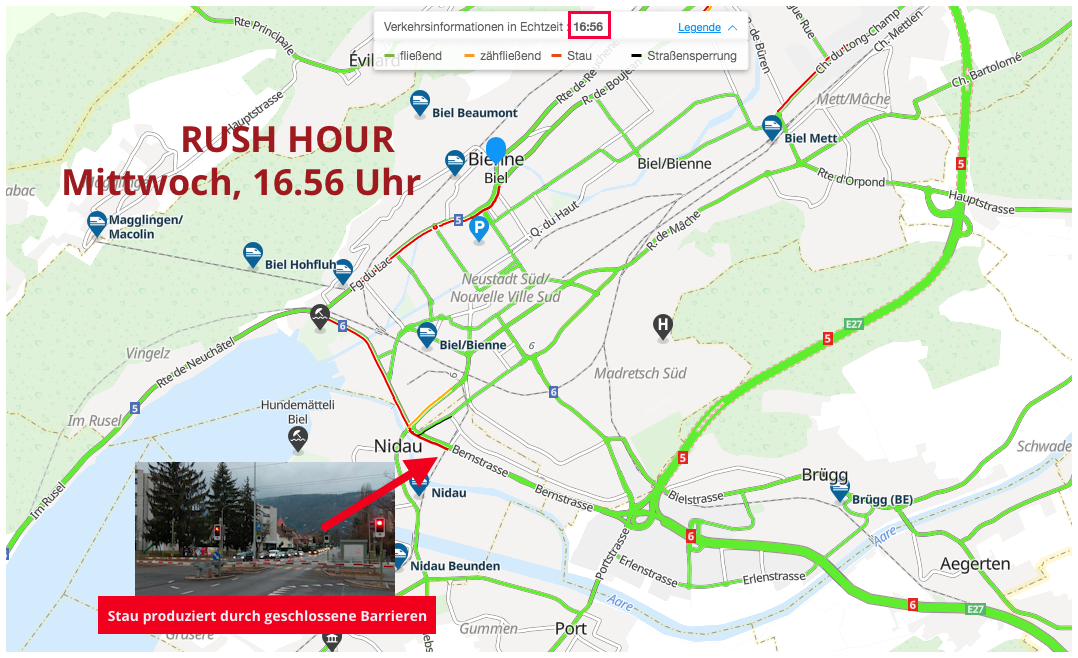

Das Resultat: Schöne Worte, Grafiken und Visualisierungen, die eine grandiose Zukunft der als Problemquartier geltenden Weidteile auf Papier und Computerbildschirm zaubern. Die heutige sogenannte Stadtautobahn – in Tat und Wahrheit eine Strassenschneide, wo sich infolge von Lichtsignalanlagen und Barrieren während Stosszeiten immer mal wieder ein Rückstau bildet, soll zu einer «Stadtstrasse» werden. – «ein Paradigmenwechseln», titeln die Studienautor:innen.

Was die Autor:innen der Studie als «Pradigmenwechsel» bezeichnen, ist nicht viel mehr als alter Wein in neuen Schläuchen. In früheren Publikationen wurde die Bernstrasse der Zukunft auch schon mal als «Boulevard» gepriesen. Die Neuauflage folgt dem alten Muster: Zwei Reihen von Bäumen, die eine Allee bilden, dazwischen separate Spuren für den Auto- und den Fuss- und Veloverkehr.

Mittels Temporeduktion und anderen lenkenden Massnahmen sollen die Zahl der heute rund 20’000 Fahrzeuge, welche die Bernstrasse täglich passieren, reduziert werden. Die Freiräume zwischen den Wohnblöcken will man «aufwerten», wodurch das Quartier als Ganzes lebendiger und lebenswerter werden soll.

«Die Umgestaltung bezweckt eine städtebauliche Aufwertung des Weidteilequartiers mit einer stark verbesserten Durchmischung der sozialen Schichten und Nutzungsvielfalt», heisst es etwa im Bericht des Stadtlabors. Die Rede ist zudem von einer «Reaktivierung der Erdgeschossnutzungen» und deren Umgestaltung für «publikumsorientierte Nutzungen.»

Was aber steckt dahinter? «Verbesserte Durchmischung» heisst im Falle der Weidteile nichts anderes als Gentrifizierung. Und was die vielzitierten lebendigen Erdgeschossnutzungen anbelangt, reicht ein Blick in die Innenstadt von Biel, um zu verstehen, dass dies nicht einmal an ausserodentlich idealen Passantenlage wie der Bahnhofstrasse oder Nidaugasse nicht mal klappt…

Trotzdem hätten es einige der Schlussfolgerung der Studie verdient, dass sich Behörden und Politiker:innen ernsthaft damit auseinandersetzen würden. Obschon die Neudefinition und Umgestaltung einer Strasse nicht reicht, um die Lebensqualität in einem Quartier zu verbessern, könnte damit immerhin ein Anfang gemacht werden. Viele der vorgeschlagenen Massnahmen wie etwa eine Temporeduktion auf der Bernstrasse oder die Schaffung von Fuss- und Velospuren könnten mit wenig Aufwand und zeitnah umgesetzt werden – bei entsprechendem politischem Willen.

Leider wissen wir: Das wird nicht geschehen. Weil Behörden und Politiker:innen das knappe Geld lieber für weitere Studien und Planspiele zum Fenster hinaus schmeissen, statt damit Massnahmen in die Tat umzusetzen, die erwiesenermassen Wirkung zeigen würden.

Fakt ist: Obschon die Ende Mai endlich veröffentlichten Verkehrszählungen eindeutig zeigen, dass das Verkehrsaufkommen in und um Biel nie und nimmer den Ausbau des Strassennetzes rechtfertigt, haben die Stadtparlamente von Nidau und Biel einen Kredit für eine «Gesamtmobilitätsstudie» durchgewinkt. Eine halbe Million Franken nimmt man in die Hand, um von Experten «den Nutzen von Jura- und Porttunnel» abklären zu lassen. Weitere 1,24 Millionen haben die Politiker:innen zudem für einen «Studienauftrag Achse Bernstrasse- Neuenburgstrasse» durchgewinkt.

Dies ist nichts anderes als Verschwendung von Steuergeldern. Gescheiter wäre es gewesen, Mittel zugunsten gezielter Sofortmassnahmen zur Verfügung zu stellen. Stattdessen wird weiterhin Leerlauf produziert, der niemandem etwas nützt – ausser den beteiligten Ingenieur- und Planungsbüros. Da die Reflexionsgruppe von Espace Biel/Bienne.Nidau definitiv zum Abnick-Forum umfunktioniert worden ist, traut sich auch dort niemand mehr, solchen Leerlauf zu kritisieren.

ESPACE BIEL/BIENNE.NIDAU (EBBN)

VERANSTALTET EIN «FORUM»

Am 23. Mai 2023 ist es soweit: EBBN macht auf «Partizipation». Drei Stunden lang soll die Veranstaltung dauern, an welcher die Teilnehmenden über die Ergebnisse der Verkehrserhebungen vom letzten Herbst informiert werden sollen.

Während die IG Häb Sorg zur Stadt bekanntlich nicht mehr genehm ist – sie wurde nach zwei Jahren engagierter Mitarbeit in der Reflexionsgruppe rausgeschmissen – erhält das Forum nun handverlesenen Zuzug. Neu mit von der Partie sind das Bieler Stadtlabor sowie der Vingelz-Leist und das Komitee «N5 Bielersee so nicht».

Sie alle haben sich verpflichten müssen, sowohl die «Schliessung der Netzlücke» wie auch den Bau des Porttunnels zu unterstützen – dies war die unbedingte Voraussetzung für eine Teilnahme an den Forumsveranstaltungen. Mit dabei sind neu auch die Gemeindepräsident:innen der Gemeinden, die schon in der Behördendelegation vertreten sind.

Somit haben sich der Bieler Stadtpräsident und Leiter von EBBN Fehr & Co von vornherein eine zustimmende Mehrheit im Partizipationsinstrument «Forum» gesichert. Damit wird die von der Behördendelegation beschlossene Auftragserteilung für eine Gesamtmobilitätsstudie mit Fokus auf Port- und Juratunnel elegantdemokratisch durchgewunken. In China machen sie es genauso.

Bisher haben die Behörden Details zu den Ergebnissen der Verkehrserhebung zurückgehalten. Obschon die Auswertung längst vorliegt. Medial verbreitet wurde bisher einzig, dass die neuen Zahlen frühere Erhebungen bestätigen: 80 Prozent des motorisierten Strassenverkehrs in der Region sind «hausgemacht» – bloss 20 Prozent fallen in die Kategorie «Transitverkehr».

Es ist deshalb schlicht nicht nachvollziehbar, weshalb nun mittels einer «Gesamtmobilitätsstudie» (Kostenpunkt: eine halbe Million CHF!) ausgerechnet neue Strassen wie der Jura- und der Porttunnel in den Fokus gerückt werden, die in erster Linie dem Transitverkehr dienen würden.

In der Einladungsmail fürs Forum bringt der Kommunikationsmann Hansjörg Ryser von EBBN die Absurdität des Unterfangens ungewollt auf den Punkt: «Thema des Abends sind die Ergebnisse der Verkehrserhebung vom vergangenen Herbst. Die Daten sind komplex und lassen je nach Betrachtungsweise unterschiedliche Schlüsse zu. Die Ergebnisse stellen jedoch eine reine Faktenbasis dar, welche in keiner Weise irgendwelche Interpretationen oder Richtungsentscheide durch EBBN impliziert.»

Mit anderen Worten: Bei EBBN kommt es auf die Betrachtungsweise der Messergebnisse an, die nicht wie gewünscht ausgefallen sind. Also betrachten und interpretieren die Autobahnpromotoren Fehr & Co. die vorliegenden Daten so, dass es zu ihren Zielen passt. Offensichtlich wollen sie sich von keinen Zahlen und Fakten vom eingeschlagenen Weg in Richtung Tunnel abbringen lassen.

MIT VOLLGAS IN DEN BERG

Die neueste Medienmitteilung von «Espace Biel/Bienne.Nidau» hätte auf Seiten der einstigen Westast-Gegnerschaft für einen Entrüstungssturm sorgen müssen – aber Windstille herrscht.

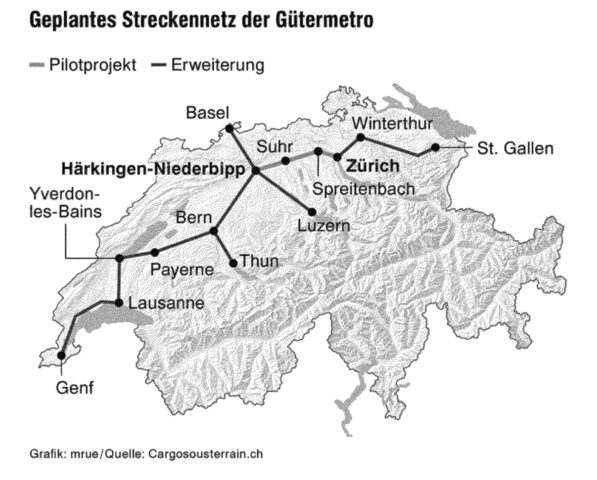

Zweieinhalb Jahre nach dem viel gefeierten «Westast-Kompromiss» geben die Autobahnpromotoren wieder den Tarif durch, knallhart: Obschon die längst versprochenen Verkehrserhebungen vom letzten Herbst erneut bestätigen, dass 80 Prozent des motorisierten Strassenverkehrs in Biel und Nidau «hausgemacht» sind, soll nun eine Studie in Auftrag gegeben werden, um «Nutzen und Zweckmässigkeit eines Port- und eines Juratunnels in einem nachhaltig funktionierenden Gesamtverkehrssystem» zu prüfen.

Das ist nicht nur ein Hohn, sondern nichts weniger als die dreiste Umkehr der Empfehlungen aus dem Dialogprozess. Diese forderten nämlich klipp und klar, dass in einem ersten Schritt kurz- und mittelfristige Massnahmen ergriffen werden, um die Verkehrssituation in der Region zu verbessern.

Das wurde bisher nur halbherzig an die Hand genommen, weder die Gemeinden noch der Kanton scheinen Willens oder in der Lage zu sein, konkrete Massnahmen zur Minderung des motorisierten Strassenverkehrs voranzutreiben.

Fakt ist, dass ein zeitgemässes «nachhaltig funktionierendes Gesamtverkehrssystem» ohne neue Tunnel- und Autobahnbauten funktionieren müsste. Entsprechend wäre die Fragestellung für das Design einer sinnvollen Gesamtmobilitätsstudie anzupassen.

Stattdessen soll nun für teures Geld nachgewiesen werden, dass es den Jura- und den Porttunnel braucht. Es ist davon auszugehen, dass der Auftrag an eines der immer gleichen Bureaus vergeben wird, die bereits in der Vergangenheit Gutachten produziert haben, die den Auftraggebern wohl gefallen haben.

Etwa mit der Studie, welche die Variante mit einer Seelandtangente vom Tisch gefegt hat. Nach diesem Muster wird die besagte «Gesamtmobilitätsstudie» die Notwendigkeit von Jura- und Porttunnel nachweisen – unter Geringschätzung aller Zahlen und Fakten, die dem widersprechen.

Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen: Die Stadträtinnen und ‑räte von Biel und Nidau können diese unsinnige Geldverschleuderung noch ablehnen. Die Kreditanträge an die Gemeinden für die Finanzierung der Studie sollen bereits Mitte Jahr vorliegen. Dies, weil die federführenden Stadtoberen die Studie raschmöglichst in Auftrag geben wollen.

Logisch: «Espace Biel/Bienne.Nidau» – die von den Autobahnbefürwortern gekaperte Organisation – wird 2025 aufgelöst. Also will man dafür sorgen, dass bis dahin eine «Gesamtmobilitätsstudie» nachweist, dass es ohne Jura- und Porttunnel nicht geht.

Mit Vollgas in den Berg – eine Rechnung, die niemals aufgehen wird. Weder Bund noch Kanton werden solch immense Infrastrukturprojekte für die «Lösung» hausgemachter Verkehrsprobleme künftig finanzieren. Zudem dürfte, falls sich das eine oder andere Projekt doch konkretisieren würde, der breite Widerstand gegen solchen Unsinn am Bielersee erneut aufflammen.

HALBZEIT – UND KEIN TOR IN SICHT

Am Donnerstagvormittag, 30. März 2023 hat Espace Biel/Bienne.Nidau (EBBN), die Nachfolgeorganisation des Westast-Dialogs, zu einem «Mediengespräch» auf die Präsidialdirektion in Biel zu einem «Mediengespräch» eingeladen. Unter der Leitung von Stadtpräsident Erich Fehr und weiteren Vertreter:innen von EBBN gab es eine Standortbestimmung – unter dem Titel «Halbzeit bei espace Biel/Bienne.Nidau».

Vielleicht ist das die einzige News, die aufhorchen lässt: Bis anhin war nämlich niemals die Rede gewesen von einem zeitlich limitierten Rahmen von EBBN, der «übergeordneten Projektorganisation zur Koordination der verkehrlichen und städtebaulichen Planungsaktivitäten in der Region Biel».

Einzig im Anhang zum sogenannten Gesellschaftsvertrag der EBBN-Mitglieder steht, dass die Behördendelegation die Arbeitsschwerpunkt der Organisation «in einem ersten Schritt für den Zeitraum 2021–2025» festlegt.

Möglicherweise ist man allerdings, angesichts des bisher äusserst mageren Leistungsausweises von EBBN zum Schluss gekommen, dass auf den «ersten Schritt» kein zweiter folgen soll.

Was kein Verlust wäre: Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Massnahmen aus dem Dialogprozess, die laut EBBN über das Agglomerationsprogramm der 4. Generation hätten umgesetzt werden sollen, vom Bund wegen mangelhafter Planung vorerst auf Eis gelegt wurden.

Trotzdem wurde anlässlich des Mediengesprächs erneut behauptet, ein Teil der im Schlusspapier des Dialogprozesses aufgeführten «kurz- und mittelfristigen Massnahmen» würden aktuell über ebendieses Agglomerationsprogramm umgesetzt.

Andere Massnahmen, wie etwa die Forderung nach einem Transitverbot für den Schwerverkehr durch die Stadt und entlang der Neuenburgstrasse, wurden bislang gar nicht erst in Angriff genommen. Laut Medienmitteillung von EBBN wird aktuell einzig als Minimalvariante geprüft, «die West-Ost-Achse und insbesondere die Reuchenettestrasse vom Schwerverkehr zu entlasten». Eine visionäre Umsetzung dieser Empfehlung sähe anders aus.

Immerhin hat man im Herbst 2022 endlich längst fällige Verkehrsmessungen in und um die Stadt Biel in Angriff genommen, deren Resultate nun in drei «übergeordnete Studien» einfliessen sollen.

Doch auch hier sind Zweifel angebracht: Werden Politik und Behörden bei der weiteren Planung die neuen Zahlen berücksichtigen? Gerade letzte Woche wurde bekannt, dass der Kanton Bern, obschon der Verkehr deutlich langsamer wächst als prognostiziert, an seinen Verkehrsprojekten festhält. Mit der lapidaren Begründung: «Diese müssen umgesetzt werden, weil die Infrastrukturen in den betroffenen Bereichen bereits heute überlastet sind und die prognostizierte Verkehrszunahme das Problem der fehlenden Kapazitäten weiter verschärft.»

Einmal mehr: Die zuständigen Politiker und Beamten haben aus dem Westastdebakel nichts gelernt. Während sich im Rest der Welt die Erkenntnis langsam durchsetzt, dass neue Strassen auch mehr Verkehr generieren und es bessere Lösungen gibt, ist man im Kanton Bern offenbar noch nicht soweit.

Hier träumen immer noch viele von einem Tunnel durch den Berg oder unter der Stadt Biel hindurch, zur sogenannten «Schliessung der Netzlücke». Weiterhin auf der Agenda von EBBN steht zudem der Bau eines Porttunnels – seit der Abschreibung des Westasts definitiv ein Absurdum. Trotzdem werden eifrig weiter Betonplanungen diskutiert und entsprechende Studien in Auftrag gegeben.

Neuerdings ertönen sogar aus Vingelz wieder Stimmen, die nach einem Tunnel schreien. Dies, weil weder EBBN noch die Stadt Biel oder das ASTRA bereit sind, die Pläne zur Erneuerung der A5 entlang des Bielersees gemeinsam mit der betroffenen Bevölkerung zu diskutieren und den Verkehr zeitgemäss zu gestalten, mit Rücksicht auf den Fuss- und Veloverkehr, die Umwelt und die Anwohner:innen.

Mittlerweile ist man bei den Kantons- und Gemeindebehörden längst wieder zurück in alten Fahrwassern: Dialog und eine gewisse Offenheit auf der Suche nach neuen Wegen in der Mobilitätspolitik, das war einmal. Weder die verantwortlichen Politiker:innen noch die tonangebenden Fachpersonen beim Kanton und in den Gemeinden scheinen auch nur das geringste Interesse an einer zeitgemässen Verkehrsplanung und ‑lenkung zu haben.

Zwei Jahre nach dem Start von EBBN als Nachfolgeorganisation des Runden Tischs lautet das ernüchternde Fazit: Ausser der Abschreibung des Westast-Projekts – ein grosser und wichtiger Erfolg! – hat der Dialogprozess nichts gebracht und nichts verändert. Im Gegenteil: Mit der Transformation der ursprünglichen Reflexionsgruppe zum EBBN-Forum, wo nur Autobahnplanungs-Abnicker:innen zugelassen sind, wurde auch die letzte Chance vertan, EBBN als Chance für die Umsetzung einer innovativen, betonarmen Mobilitätsentwicklung zu nutzen.

FRIEDE, FREUDE, EIERKUCHEN

Es klingt fast nach Euphorie, wenn man die Berichterstattung im Bieler Tagblatt über die «Informationsveranstaltung EBBN» vom Mittwoch, 15. März 2023 liest. Gemeinsam mit den in der Reflexionsgruppe verbliebenen und den zurückkehrenden Organisationen wurde diese zwar beerdigt, an ihrer Stelle dafür neu das EBBN-FORUM lanciert.

Zur Erinnerung: Im letzten Herbst hatten die ehemaligen Westast-Befürworter:innen sowie der VCS ihr Engagement in der Reflexionsgruppe sistiert. Die Behörden reagierten daraufhin mit einer Änderung der Spielregeln im laufenden Prozess und haben die IG Häb Sorg zur Stadt sowie die LQV-Vertreterin Beatrice Helbling aus der Reflexiongsgruppe ausgeschlossen.

Der Rausschmiss erfolgte ohne vorgängige Rücksprache mit den Betroffenen, bloss mit einer dürren Mail Anfang Februar. Das war und bleibt stillos: Weder die bisherigen Vorsitzenden der Reflexionsgruppe Erich Fehr und Sandra Hess noch der nun neu zum Leiter des EBBN-Forums ernannte «Mediator» Hansjörg Ryser hatten den Mut, ihre Beweggründe den beiden Organisatonsvertreterinnen persönlich zu erläutern.

Seis drum: Dank dem Rausschmiss, so war im Bieler Tagblatt nachzulesen, herrscht jetzt unter den verbliebenen Organisationen Friede, Freude, Eierkuchen. «Die Stimmung war gut», lässt sich Hansjörg Ryser im Bieler Tagblatt zitieren. Natürlich kann man sich fragen, wie lange das so bleibt. Angesichts der neuen Regeln, welche die Behörden für das Forum aufgestellt haben, dürfte es in Zukunft kaum mehr Raum zum Streiten geben.

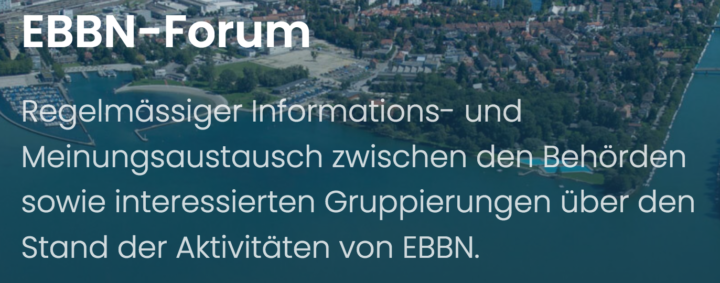

Der neue Name des Gremiums ist nämlich gleichzeitig Programm: Es dient definitiv nicht mehr der Reflexion, sondern ist ein Forum für die Information ausgewählter Gruppen. Dabei soll die Teilnahme künftig auch Organisationen, die nicht am Runden Tisch des Westast-Dialogs teilgenommen hatten, offenstehen.

Das tönt gut und ist eine alte Forderung, die auch die IG Häb Sorg zur Stadt miteingebracht hatte. Allerdings müssen neu alle, die beim EBBN-Forum mitmachen wollen, sämtliche Punkte des Schlussberichts aus dem Westast-Dialogprozess voll und ganz mitttragen. Namentlich auch die absurde Forderung nach dem Bau eines Porttunnels sowie die aus der Zeit gefallene Planung für eine unterirdische Autobahn zur «Schliessung der Netzlücke».

So wird das Spektrum von Meinungen und Inputs, die von Seiten der teilnehmenden Organisationen einfliessen, von vornherein drastisch beschränkt. Doch zu grossen Diskussionen dürfte es eh nicht mehr kommen. Wie zu besten Stöckli-Zeiten, ist das EBBN-Forum in erster Linie eine Plattform für Behörden- und «Experten»- Happenings. Was diese unter «regelmässigem Informations- und Meinungsaustausch» verstehen, ist längst bekannt: Die eingeladenen Organisationsvertreter:innen dürfen abnicken. Das war schon in der Reflexionsgruppe nicht viel anders, doch nun ist der neue Name Programm.

Ein Déjà-vu für alle, die sich nicht erst seit gestern mit der Bieler Westast-Geschichte befassen. Sogar die Akteure sind noch die gleichen (zumindest zu einem grossen Teil…): Urs Scheuss für den VCS, Ivo Thalmann für den Heimatschutz, Alfred Steinmann für die Gruppe S, Denis Rossel für den LQV, Peter Bohnenblust für den TCS…

Wie einst in der «Arbeitsgruppe Stöckli», laufen insbesondere die ehemaligen Westast-Gegner:innen erneut Gefahr, dass sie als Statist:innen eine Fehlplanung mitbefördern, und als Feigenblatt behördlich beförderte Betonprojekte mitverantworten.

Statt, dass besagte Organisationen entschlossen auf eine zügige Umsetzung der smarten Empfehlungen aus dem Dialogprozess fokussieren und sich für eine innovative, klimagerechte und zukunftsfähige Mobilitätspolitik engagieren, lassen sie sich ins EBBN-Forum einbinden. Und unterstützen damit, dass weiterhin Hunderttausende Franken an Steuergeldern verschwendet werden, für eine «Partizipation», die keine ist sowie für die Planung von Strassenprojekten, die es nicht braucht – und die voraussichtlich nie gebaut werden.

ABRISS, LEERSTAND UND

EIN FUNKEN HOFFNUNG

Zum Schluss blieb nur noch ein Schutthaufen. Das Labiu ist endgültig Geschichte: Nach der Rettung vor dem Westast-Abriss kam schon bald das Ende: Statt Hand zu bieten für die dringend notwendige sanfte Sanierung, die eine Fortsetzung der alternativen Kultur und Lebensformen im Wydenauquartier ermöglicht hätte, schickten die Behörden die Bagger.

Zwanzig Jahre, nachdem eine Gruppe von Besetzer:innen ein alternatives Lebens- und Wohnexperiment anstelle von Parkplätzen erstritten hatte, konnte der Kanton nun doch noch seine ursprünglichen Pläne aus der Schublade ziehen: Auf der Parzelle, wo das Labiu stand, gibt es nun Parkplätze…

Sehr zur Enttäuschung der Verantwortlichen des angrenzenden Maschinenmuseums Müller: Als die Verantwortlichen der Firma vor rund 25 Jahren einen Standort für ihre exklusive Sammlung suchten, habe man ihnen von Seiten der Stadt in Aussicht gestellt, dass hier dereinst ein grüner Park für ein einladendes Ambiente sorgen soll. Daraus ist nie was geworden: Zuerst drohte auch dem Müller-Museum der Abriss, und nun kommt ein seelenloser Parkplatz.

Das Grundstück, wo bis vor kurzem das Labiu stand, gehört dem Kanton, genauso wie das angrenzende Bühler-Areal mit der wunderschönen, stattlichen Villa. Das Tiefbauamt hatte die Liegenschaften ursprünglich gekauft, um hier einen Installationsplatz für den Westast-Bau zu errichten. Letztes Jahr wurden die Grundstücke in den Etat der Bildungsdirektion überschrieben, als Baulandreserve für eine künftige Erweiterung des nahegelegenen Gymnasiums auf dem Strandboden.

Dafür gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne. Trotzdem steht die wunderschöne Villa seit Wochen leer – offenbar hat der Kanton kein Interesse, diesen kostbaren Wohnraum zu vermieten. Dem Vernehmen nach würde er die Villa wie das Labiu und die umliegenden Gewerbebauten am liebsten auch baldmöglichst dem Erdboden gleich machen. Aus Angst vor neuen Besetzer:innen…

Zu hoffen ist jedoch, dass es nie soweit kommt und man noch einmal über die Bücher geht: Die Bühler-Villa – ein Werk der bekannten Bieler Architekten Bernasconi von anno 1953 – ist nicht nur ein wunderschönes, sondern auch ein für die Stadt Biel identitätsstiftendes Gebäude und gehört unter Schutz gestellt, nicht abgerissen!

Dass es nämlich auch anders geht, zeigt die Baustelle in unmittelbarer Nähe: Die wegen der Westastblockade stark heruntergekommene Liegenschaft an der Aarbergstrasse 83 ist momentan eingerüstet und wird saniert! Und ab April können Mieter:innen hier in die frisch sanierten Wohnungen einziehen! Dieses Beispiel zeigt: Häb Sorg zur Stadt ist kein leerer Spruch, es geht, wenn der notwendige Wille da ist!

Nun bleibt nur zu hoffen, dass die Stadt Biel mit ihrer neuerworbenen Liegenschaft an der Moserstrasse 2 ebenso sorgfältig umgehen wird wie die privaten Eigentümer der Liegenschaft an der Aarbergstrasse. Der Bieler Gemeinderat hat nämlich laut Medienmitteilung diese Woche einen Verpflichtungskredit von 905’000 Franken gesprochen, um das «Grundstück mit Einfamilienhaus» dem Astra abzukaufen. Die Parzelle, die zwar eine Bieler Adresse hat, aber auf Nidauer Boden liegt, dient der Stadt als «strategische Landreserve» – es ist also davon auszugehen, dass auch die Jahre dieses Hauses, das die Bedrohung durch den Westast überstanden hat, gezählt sind.

Auf der Brache vis-à-vis, wo die Westastpläne vor bald 20 Jahren einen abrupten Baustopp zur Folge hatte, wurde kürzlich wieder einmal gerodet. Ansonsten herrscht dort immer noch gähnende Leere. Offenbar sind sich die Stadt und der Grundeigentümer immer noch nicht einig geworden, wie hier die Stadt weiterzuentwickeln ist…

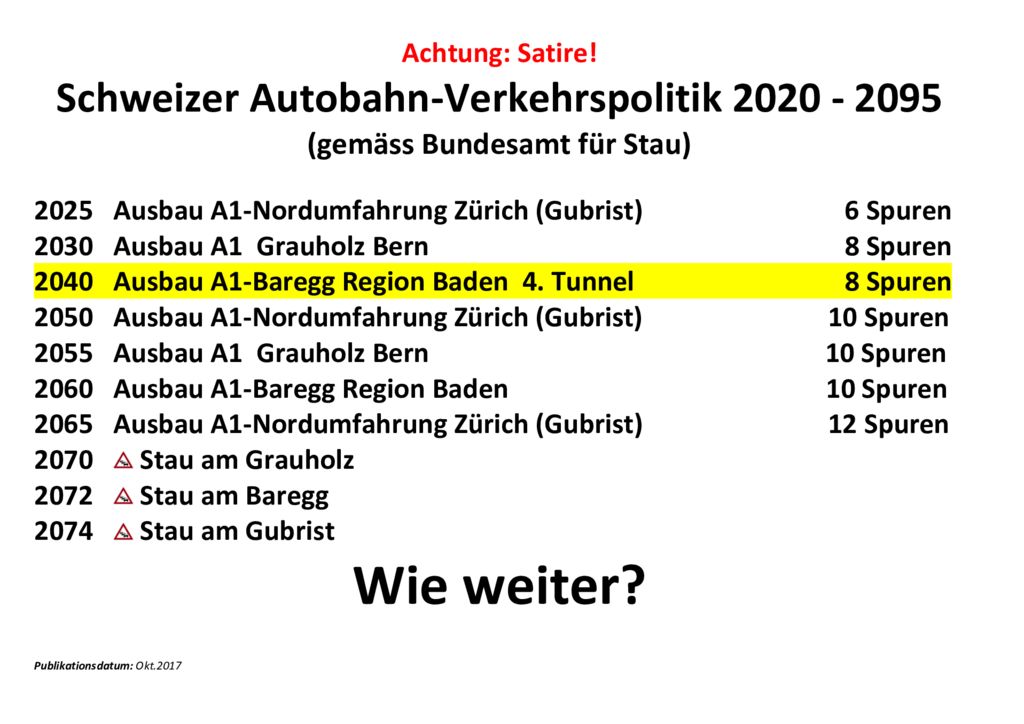

AUTOBAHNEN STATT

LEBENSQUALITÄT

Der Bundesrat hat im Februar 2023 über verschiedene Finanzierungsmassnahmen im Verkehrsbereich entschieden. Demnach sind für die Jahre 2024 bis 2027 allein für den Betrieb und Unterhalt des bestehenden Nationalstrassennetzes fast 9 Milliarden Franken budgetiert. Hinzu kommen fünf Ausbauprojekte mit Investitionskosten von über 4,3 Milliarden Franken.

Dazu gehören etwa die umstrittenen Projekte für eine Erweiterung der A1 im Grauholz auf acht Spuren, die dritte Röhre Rosenbergtunnel in St. Gallen oder der Rheintunnel in Basel. – Alles Betonprojekte, die in krassem Widerspruch stehen zu den Herausforderungen an eine klimagerechte Entwicklung der Mobilität.

Doch der Widerstand gegen diese teuren Mammutstrassenprojekte wächst. Nicht nur in der Region Bern haben sich Gemeinden, Parteien und Verbände zusammengetan, um den Betonwahnsinn am Grauholz zu stoppen – die Milliarden-Investitionen in den Strassenbau sind aus der Zeit gefallen und dürften von der Politik und der Bevölkerung nicht länger einfach durchgewinkt und goutiert werden.

Während in den Bau und Unterhalt der Autobahnen Milliarden fliessen, stellt der Bundesrat für die Agglomerationsprogramme 2024 bis 2028 gerade mal 168 Millionen Franken zur Verfügung. Dies, obschon die lokale und regionale Mobilität ein Schlüsselfaktor ist, wenn es darum geht, den Verkehr in unserem Land umwelt- und klimaverträglicher zu gestalten.

Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass Projekte, welche die Aufenthaltsqualität und Sicherheit für den Fuss- und Veloverkehr ins Zentrum stellen, wie etwa die Neugestaltung des Unteren Quai in Biel oder die Umgestaltung des Bären- und Waisenhausplatzes in Bern, vorerst keine Bundesgelder erhalten.

Damit bewegt sich der Bundesrat leider (noch) auf der gleichen Linie wie das ASTRA oder Espace Biel/Bienne.Nidau, wo ebenfalls immer noch in erster Linie vom Steuerrad her gedacht und geplant wird. Etwa, wenn es um die «Sanierung» der Neuenburgstrasse geht, oder um die immer noch im Raum stehende «Schliessung der Netzlücke» in Biel.

Mit dem vorliegenden Bundesratsentscheid zum Agglomerationsprogramm der 4. Generation wird in Bezug auf die im Rahmen des Westast-Dialogprozesses geforderten kurz- und mittelfristigen Massnahmen für die Verbesserung der Verkehrssituation in der Region Biel einmal mehr klar: Die von den Behörden vorgeschobene Umsetzung eines Teils der Massnahmen über dieses Programm, ist und bleibt eine Farce.

Wo bleiben, über zwei Jahre nach der Verabschiedung des Massnahmenkatalogs, konkrete Pläne zu deren Umsetzung? Mit einem Flüsterbelag auf der Bernstrasse und einem Projekt für die Querung der A6 in Brügg ist es nicht getan. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept Bernstrasse, das man nach der Abschreibung des Westastprojekts offenbar im letzten Moment noch ins Agglomerationsprogramm integriert hatte, wurde vom Bund mit dem Prädikat «Planungsstand ungenügend» ebenfalls abgeschmettert…

EBBN AUF DEM HOLZWEG

Der Rausschmiss der IG Häb Sorg zur Stadt aus der Reflexionsgruppe von Espace Biel/Bienne.Nidau EBBN ist ein deutliches Signal: Fortan soll es in diesem Gremium noch weniger Platz geben für Diskussionen und Bestrebungen hin zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Mobilität.

Der Ausschluss jener, die das Weiterplanen an teuren, unnötigen und wohl nie realisierbaren Autobahnprojekten und Strassentunnel für sinnlose Geldverschwendung halten, zeigt: Die Behörden und die grossen Verbände in der Region Biel wollen nicht – wider besseres Wissen – nur an der Option Autobahnausbau festhalten. Sie wollen diese auch noch beschleunigen…

EBBN befolgt ohne Wenn und Aber die Forderungen der Autobahn- und Wirtschaftslobby, und «opfert» dafür kritische, innovative und zukunftsorientierte Stimmen. Fortan dürfte in der «Reflexionsgruppe» noch weniger reflektiert werden als bisher…

Nachdem der Westast-Dialog vor zwei Jahren schweizweit als grosser Erfolg gefeiert wurde, droht nun der ultimative Rückfall ins Autobahnbau-Zeitalter. Die amputierte Reflexionsgruppe ist nur ein Zeichen dafür, dass die Behörden und manche Politiker:innen aus der Westastbewegung offenbar nichts gelernt haben.

Gleichzeitig publizierte das Bieler Tagblatt am 10. Februar ein aufschlussreiches Gespräch mit dem Umweltjournalisten Marcel Hänggi, der klipp und klar festhält: «Leider geht es gerade im Verkehrsbereich immer noch in die falsche Richtung. Sei es in Biel oder andernorts. Man geht nach der Logik: Da hat es viel Verkehr, also müssen wir mehr Strassen bauen. Dabei weiss man, dass jede neue Strasse zusätzlichen Verkehr generiert.»

Biel sei diesbezüglich momentan gut dran, weil man den Westast gestoppt habe, fährt Hänggi fort. Nun gehe es aber darum, das Richtige zu tun: «Als Nächstes kann man Verkehrswege wieder verlangsamen. Eine Stadt sollte sich an der Geschwindigkeit des Gehens orientieren. Im Prinzip ist es eine Rückeroberung: Der öffentliche Raum ist mehr als nur eine Fahrbahn, er sollte ein Lebensraum sein.»

Mit Hess und Fehr gibts mehr Verk…

Mit Hess und Fehr gibts mehr Verk…

Leider haben die Verantwortlichen von EBBN dies immer noch nicht begriffen. Der Ausschluss der IG Häb Sorg zur Stadt, die sich stets für eine Fokussierung auf nachhaltige Mobilitätslösungen und damit für eine Beförderung der Lebensqualität in der Stadt und Region engagiert hat, verheisst nichts gutes.

RAUSSCHMISS!

Am Donnerstagmorgen, 9. Februar 2023, erhielt die IG Häb Sorg zur Stadt vom Sekretariat Espaces Biel/Bienne.Nidau dicke Post: In dürren Worten liess man uns per Mail wissen, dass wir aus der Reflexionsgruppe rausgeschmissen werden.

Laut der Mitteilung habe sich «nach zahlreichen Gesprächen» herausgestellt, dass die Anerkennung des Schlussberichts aus dem Dialogprozess neu Voraussetzung sein soll, um weiterhin in der Reflexionsgruppe mitzuwirken. Dies, nachdem wir uns während mehr als zwei Jahren engagiert in die Debatte um zukunftsfähige, gute Lösungen für die Mobilität in unserer Region eingesetzt haben.

Der einzige, der stets lautstark an der Forderung festgehalten hatte, das nur mitdiskutieren dürfe, wer den «Westast-Kompromiss» unterschrieben habe, war Gilbert Hürsch, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Biel-Seeland und im Dialogprozess Vertreter der Westastbefürworter:innen. Schon damals war sein bevorzugtes «Argument» die Drohung mit dem Abbruch des Dialogs gewesen. Im letzten Herbst dann hatten er und seine Mitstreiter:innen beschlossen, sich aus der Reflexionsgruppe zu verabschieden…

Fakt ist: Die IG Häb Sorg zur Stadt hatte im Dezember 2020 das Schlussdokument aus dem Dialogprozess nicht unterzeichnet, weil wir der Überzeugung sind, dass der Fokus jetzt und in naher Zukunft auf die Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Massnahmen sowie innovativen Mobilitätskonzepten liegen müsse, die eine sogenannte «Langfristlösung» in Form einer Autobahn überflüssig machen. Aus den gleichen Gründen verweigerten wir auch der weiteren Planung am Porttunnel die Unterstützung.

In der Reflexionsgruppe hatte die IG Häb Sorg zur Stadt das klare Commitment, dass wir uns weder zum Porttunnel noch zur Autobahn-Variantendiskussion äussern würden, woran wir uns auch gehalten haben. Es gab und gibt mehr als genug wichtige und vielversprechende Massnahmen zu debattieren, so dass uns das auch nie schwergefallen ist. Im Gegenteil: Wir sind der Überzeugung, dass unsere Ideen und Visionen ein wichtiger Input für die Mobilitäts-Entwicklung in unserer waren – und es auch in Zukunft bleiben.

Fakt ist auch, dass noch an der letzten Sitzung im November 2022, als die in der Reflexionsgruppe verbliebenen Organisationen zusammen mit Behördenvertreter:innen ein äusserst konstruktives Treffen hatten, die Vertreterin des Tiefbauamts klarstellte, dass eine Wiederaufnahme des Autobahnprojekts beim Kanton in den nächsten Jahren kein Thema sei.

Trotzdem ist Hürsch mit seiner Forderung nun durchgekommen – vermutlich mit Unterstützung der anderen ehemaligen Westastbefürworter sowie des VCS, die im letzten Herbst ihre Mitarbeit in der Reflexionsgruppe sistiert hatten. Espace Biel/Bienne.Nidau, unter der Leitung von Erich Fehr und Sandra Hess, ist eingeknickt und hat uns rausgeschmissen.

Anlässlich der letzten Reflexionsgruppensitzung hatte man in Aussicht gestellt, nach einer Lösung für die Zukunft dieses Gremiums zu suchen und diese erst nach aussen zu tragen, «wenn alle einverstanden sind.» Ob wir mit dem Rausschmiss einverstanden sind? – Wir wurden nicht danach gefragt..

Nun wissen wir aber bereits heute, was Sache ist. Nebst der IG hat man auch Beatrice Helbling, die als Vertreterin des LQV in der Dialoggruppe aus den gleichen Gründen wie die IG im Dezember 2020 das Schlussdokument nicht unterschrieben hatte, aus der Reflexionsgruppe rausgeschmissen.

Keine Sorge: Wir bleiben dran! Jetzt erst recht!

Die Reflexionsgruppe mutiert mit unserem Rausschmiss endgültig zu einer ärgerlichen Alibiübung, mit der bloss Steuergelder verbraten werden. Umso motivierter sind wir, in Zukunft unser Engagement für Lebensqualität und eine menschenfreundliche Mobilität wieder auf die Strassen und Plätze zu tragen…

Bieler Tagblatt, 10. Februar 2023:

PRO WESTAST + CO

IM VERWEIGERUNGSMODUS

Heute Vormittag hat eine Pressemitteilung der ehemaligen Pro-Westastfraktion aus dem Dialogprozess für einen Sturm im Wasserglas gesorgt: In einer gemeinsamen Verlautbarung erklären die Wirtschaftskammer Biel-Seeland (WIBS), der Handels und Industrieverein des Kantons Bern, die Bieler Sektion der Berner KMU, das Komitee Pro-Westast sowie der TCS Biel-Seeland, dass sie ihre Teilnahme in der Reflexionsgruppe von Espace Biel/Bienne.Nidau sistieren würden.

Eine Trotzreaktion, die nicht ganz unerwartet kam: Bereits an den letzten Treffen der Reflexionsgruppe waren die oben genannten Organisationen immer wieder nur spärlich vertreten. An der letzten Sitzung vom 26. August nahm gerade einmal ein einziger Vertreter der Wirtschaftslobby teil. Statt mit Argumenten zur Diskussion beizutragen, ist er bereits kurz nach Beginn des Treffens rausgelaufen…

Mit ihrer «Sistierung» zementieren die ehemaligen Pro-Westastorganisationen ihre Verweigerungshaltung bei der Suche nach zukunftsfähigen, angepassten Lösungen. Damit beweisen sie einmal mehr: Die Wirtschaftsverbände wollen auf Teufel komm raus die Schliessung der sogenannten «Netzlücke». Dies, obschon gerade die umstrittene Studie zur Seelandtangente einmal mehr zeigt, dass der Bau einer weiteren Autobahnstrecke unnötig und keine Lösung ist…

Die Wirtschaftsverbände sind nicht bereit, die Umsetzung und Wirkung der zahlreichen im Dialogprozess beschlossenen kurz- und mittelfristigen Massnahmen abzuwarten. Obschon das Schlusspaper des Runden Tischs dies eindeutig verlangt: Im Vordergrund steht nicht die sofortige Planung einer neuen «Autobahn-Lösung», sondern die Umsetzung von zahlreichen Massnahmen für den ÖV sowie den Fuss- und Veloverkehr. Erst wenn diese nicht die erhoffte Wirkung zeigen sollten, wäre in einem nächsten Schritt als sogenannt «langfristige Lösung» die Planung einer Autobahn wieder auf dem Tisch.

VERNICHTENDE KRITIK

Der international renommierte Verkehrsplaner Helmut Mario Reiter, der selber in Biel lebt und die Verhältnisse kennt, redet im Bieler Tagblatt Klartext zur Studie zur Seelandtangente. Seine Bemerkung betreffend Verkehrsplanung und ‑entwicklung sollten sich die Behörden besonders zu Herzen nehmen: «Aber vielleicht müsste man künftig die Reihenfolge umdrehen: Weil man so viel Platz sparen kann und die CO2-Bilanz so viel besser ist, müsste man zuerst fürs Velo planen und in einem zweiten Schritt schauen, was man fürs Auto machen kann.»

AUF DEN PUNKT GEBRACHT!

Der Wochenkommentar von Jérôme Léchot vom Samstag, 3 September 2022 im Bieler Tagblatt bringt es auf den Punkt: Anhand der Seelandtangente zeigt er auf, dass das Zeitalter des Autobahnbaus endgültig vorbei ist! Die Schlussfolgerungen aus der Studie zur Seelandtangente können nämlich 1:1 für alle weiteren Autobahnvarianten übernommen werden… Für alle gilt:

«2050 schon muss die Schweiz ihre CO2-Bilanz auf Netto-Null heruntergebracht haben. Auch wenn man die Fahrzuegflotte elektrifiziert und genug Strom dafür haben sollte – es ist energetisch nicht wahnsinnig effizient, zwei Tonnen Fahrzeug für 0.14 Tonnen Passagiere mit hoher Geschwindigkeit durch den Luftwiderstand zu pressen. Es wird uns hoffentlich etwas Klügeres einfallen, um von A nach B zu gelangen. Dann wäre eine solche Autobahn aus der Zeit gefallen, bevor sie überhaupt hat fertiggestellt werden können.»

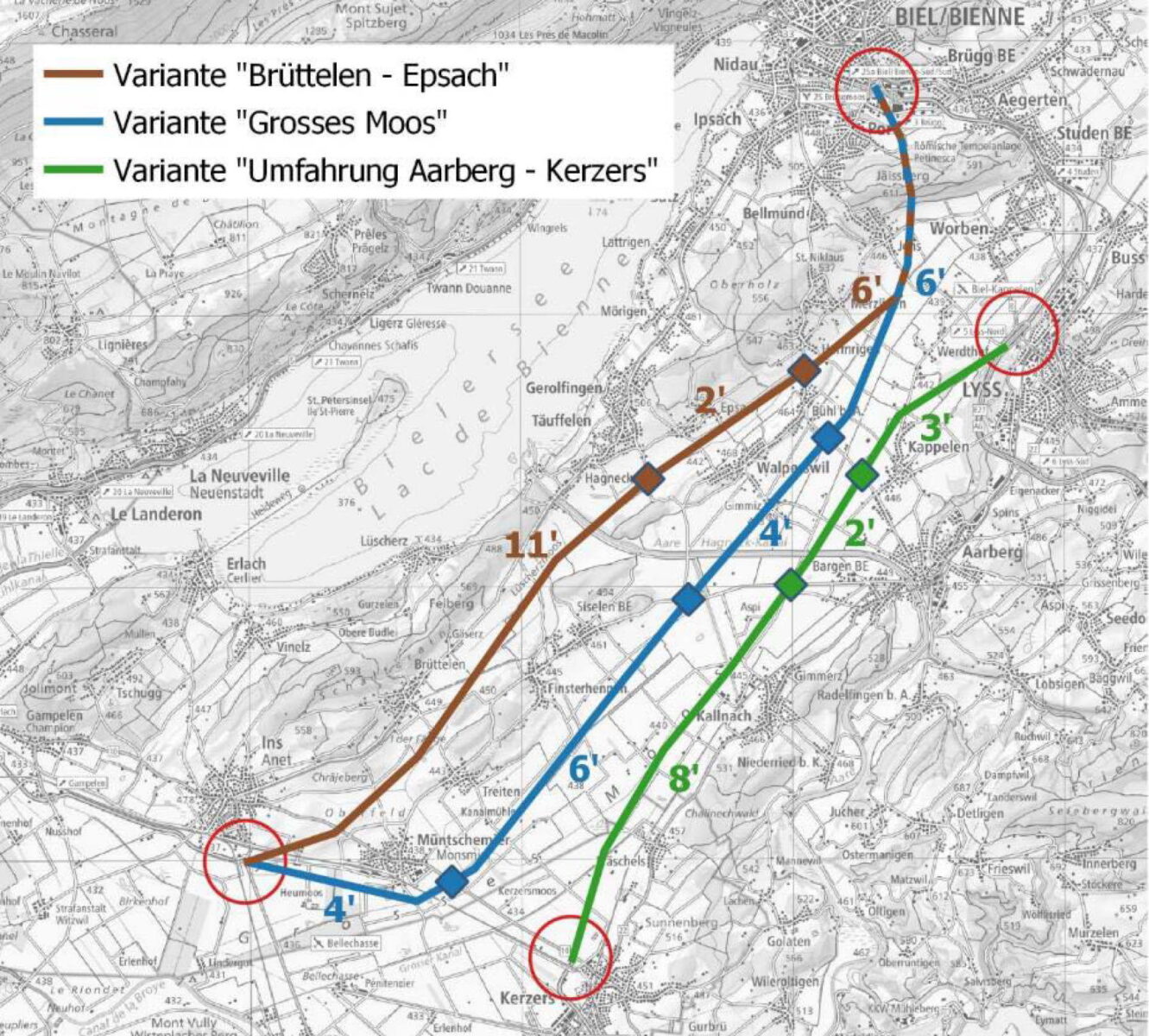

SEELANDTANGENTE DEFINITIV VOM TISCH

Das Resultat der Studie, die im Frühling 2022 auf Druck der Reflexionsgruppe in Sachen Seelandtangente in Auftrag gegeben wurde, hat nun erwartungsgemäss das von den Behörden erwünschte Resultat gebracht: Eine Verlegung der N5 vom linken aufs rechte Bielerseeufer sei weder zweckmässig noch bewilligungsfähig, lautet das Fazit.

Nach langer Geheimniskrämerei – die Studie lag bereits vor den Sommerferien vor, wurde aber bis Ende August unter Verschluss gehalten – hat die Behördendelegation an ihrer Sitzung vom 30. August die Seelandtangente ein weiteres Mal und diesmal wohl für immer bachab geschickt.

Aus guten Gründen, wie die Lektüre der Studie zeigt. Im Zentrum stehen dabei Modellberechnungen, wonach eine Seelandtangente (untersucht wurden drei verschiedene Varianten) gerade mal von 6000 bis maximal 9000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert würde. Zuwenig, um den Bau einer Nationalstrasse mit massiven Eingriffen in Natur und Landwirtschaft, zu rechtfertigen.

Die neue Strasse würde, so die Studie, den Siedlungsdruck im Seeland erhöhen, nur punktuelle Entlastungen bringen und gleichzeitig zusätzlichen Verkehr generieren. Zudem hätte sie massive Auswirkungen auf die Fruchtfolgeflächen. In der Medienmitteilung von Espace Biel/Bienne.Nidau steht gar, dass allfällige Bodenverbesserungen durch die Nutzung von Aushubmaterial, wie dies der Raumplaner Kurt Rohner schon vor Jahren angeregt hatte, «den Verlust an solchen Flächen nicht kompensieren» würden.

Fakt ist allerdings, dass diese innovative und bestechende Idee gar nie untersucht wurde: Wie Studienautor Christian Berger der Firma Transitec anlässlich der mündlichen Präsentation am Freitag, 26. August vor der Reflexionsgruppe ausführte, wurden für die Studie weder Boden- noch Landwirtschaftsfachleute beigezogen.

Wie auch immer: Mit den nun vorliegenden Abklärungen zur Seelandtangente ist nun die erste Variante für eine «langfristige Autobahnlösung» vom Tisch. Das ist gut so. Denn wer weiterdenkt kommt mit etwas gesundem Menschenverstand zum Schluss: Auch die anderen beiden zur Diskussion stehenden Autobahnvarianten (Juratunnel und «Westast-so-besser») werden einer Prüfung, wie sie jetzt für die Seelandtangente erfolgt ist, ebenfalls nicht standhalten.

Genau zu diesem Schluss kommt auch Stefan von Bergen in der Berner Zeitung: «Schon jetzt lässt sich vermuten, dass auch über die anderen Strecken der überregionale Verkehr von Solothurn in die Romandie kaum die Zahl von 6000 Fahrzeugen im Tag übersteigen würde. Auch bei einem notabene teuren Juratunnel wäre also das nationale Interesse kaum gegeben. Ohne dieses aber wird kein Geld aus der Bundeskasse fliessen.»

Berner Zeitung:

Bieler Tagblatt:

Vollständige Berichterstattung: click and read

PR OHNE ENDE

Die Journalistin Carmen Stalder hat es im Bieler Tagblatt auf den Punkt gebracht: «Pseudo- Partizipation bringt niemandem etwas» lautet der Titel ihres Wochenkommentars, in dem sie sich kritisch mit der «Partizipations-Offensive» auseinandersetzt, mit der die Bieler Behörden aktuell versuchen, die Bewohner:innen ihrer Stadt zu bezirzen.

Gleichzeitig bietet das BT allerdings auch gratis eine Plattform für diese städtische PR-Aktion: Pünktlich, am Wochenende vor der wichtigen Abstimmung im Stadtrat über den Kredit für die x‑te Partizipation in der Seelandmetropole, publizierte die Lokalzeitung ein doppelseitiges Interview mit Paul Krummenacher. Der einschlägig bekannte und erfahrene Dompteur in Partizipationszirkussen, soll die gross angekündigte Bürger:innenbeteiligung bei der Umgestaltung des Bahnhofplatzes und seiner engsten Umgebung erfolgreich managen.

Weil sich Gemeinderäte allerorten vor nichts mehr fürchten, als einer Bevölkerung, die ihnen dauernd dreinredet, liegt es im Trend von oben offensiv das Heft in die Hand zu nehmen und laut zu rufen: Partizipation, Partizipation, professionell gemanagte Partizipation! Das Geld liegt dafür offenbar zur Genüge in der Stadtkasse. Sogar in Biel…

Kurzum: Es ist zu befürchten, dass das Bieler Stadtparlament am kommenden Donnerstag den Kredit zur Ausarbeitung des Nutzungskonzepts Bahnhofgebiet in der Höhe von CHF 927’000 durchwinken wird.

Zu wünschen wäre allerdings, dass dies nicht ohne Antrag auf Nachbesserung geschieht: Dies, weil der Perimeter des künftigen Nutzungskonzepts ausgerechnet jene Areale, die besonderes Entwicklungspotenzial aufweisen, explizit (und bewusst) ausklammert:

Das Wydenauquartier, das infolge der jahrzehntelangen Westast-Fehlplanung am Verfallen ist, birgt enorme Möglichkeiten. Es ist zu vermuten, dass dort unter der Hand Einiges am Tun ist – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne die für die Planer lästigen Partizipationsprozesse.

Genauso, wie dies aktuell beim Schönegg-Areal geschieht, das – ebenfalls als Folge der Westast-Fehlplanung – seit Jahren erzwungenermassen brach liegt. Dessen Eigentümer würde gerne vorwärts machen und seine Pläne umsetzen. Da sich das Areal jedoch in einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) befindet, will die Stadt bei der Entwicklung ein gewichtiges Wort mitreden – und scheint dafür sehr konkrete Vorstellungen zu haben, die sich in zentralen Punkten von jenen des Eigentümers unterscheiden.

Welche Entwicklung sich die Bevölkerung wünscht oder vorstellen könnte, steht hingegen nicht zur Debatte. Obschon es sich hier um eine Liegenschaft in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof handelt, deren Entwicklung eigentlich zwingend mit jener des Bahnhof- sowie des Schlachthofareals geplant werden müsste.

Kurzum: Es ist unbestritten, dass die Bevölkerung bei der Entwicklung ihrer Stadt rund um den Bahnhof mitreden soll. Paul Krummenacher und sein Team mit ihrer grossen Erfahrung sind dafür die richtigen Partner. Das Ganze macht aber im vorliegenden Fall nur Sinn, wenn der Perimeter des Nutzungskonzepts erweitert und die Stadtentwicklung in diesem Gebiet ganzheitlicher angegangen wird.

Die Stadt Biel hat aktuell die Chance, wichtige Weichen zu stellen. Dies geschieht allerdings nicht, indem man der Bevölkerung mit von oben zielgerichtet gesteuerter Partizipation Light einlädt, wie dies aktuell im Rahmen von CityLab und Particibienne geschieht.

Die gross aufgezogene PR-Übung zur kurzfristigen Schönung der «Innenstadt» – deren Perimeter mit Absicht auf die Achse Bahnhof-Mühlebrücke beschränkt wurde – dürfte nicht einmal ein Mäuslein gebären: Von den 88 vorgeschlagenen Projekten, hat ein unbekanntes Gremium deren 65 bereits in den Papierkorb entsorgt. Abgestimmt werden kann ausschliesslich über kosmetische Interventionen in der Stadt, die schnell, billig und mit Vorzeigeeffekt zu realisieren sind.

Dazu gehören etwa die temporäre Verlängerung des Betriebs auf sommerlichen Restaurant-Terrassen oder das Aufstellen von bunten Sitzbänken, die von Vereinen und Geschäften gesponsert werden (notabene beides Vorschläge, eingebracht von den Event- und PR-Büros, die bereits Citylab gegen gängiges PR-Honorar umsetzen…).

Abgelehnt und damit ausgeschieden wurden hingegen ernsthafte Inputs der Bevölkerung wie etwa der Wunsch nach einer autofreien Altstadt, die Förderung von Urban Gardening auf Flachdächern, die Begrünung der Esplanade oder die Unterstützung des Kultur- und Begegnungszentrums auf dem Schlachthofareal…

Particibienne ist ein Lehrstück dafür, wie Pseudo-Partizipation viel Geld und Ressourcen verschlingt, aber wenig bewirkt. Der Kreis derjenigen, die sich beim Sammeln der Ideen beteiligt haben, blieb denn auch sehr beschränkt. Das Ergebnis ist mager, die farbenprächtigen Sitzbänke werden aber ins Auge fallen und darüber hinwegtäuschen. Was die von der Stadt angeheuerten Event- und PR-Büros als Anlass nehmen werden, um ein buntes Loblied auf das Resultat der von ihnen selber eingebrachten «Partizipations-Ideen» anzustimmen.

ÜBERALL DER GLEICHE BLÖDSINN:

ERFINDE EINE AUTOBAHNLÜCKE UND SCHLIESSE SIE!

Bilder © wikicommons, Leonhard Lenz, 2021 – Fahrraddemo Treptow

Bilder © wikicommons, Leonhard Lenz, 2021 – Fahrraddemo Treptow

In Berlin leistet die Bevölkerung seit Jahren Widerstand gegen die Stadtautobahn A100. Die Stadtregierung hat sich denn auch deutsch und deutlich gegen den Bau eines weiteren Teilstücks dieses Beton-Monsterprojekts ausgesprochen. Trotzdem hat die staatliche Autobahn GmbH (das deutsche ASTRA) nun den Auftrag zur Planung des 17. Bauabschnitts ausgeschrieben, wie im «Spiegel» vom 29. März 2022 nachzulesen ist. Kosten: über 500 Millionen Euro.

Die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch bezeichnet das Projekt als «Verkehrspolitik von vorgestern» und ihr Parteikollege, der Grüne Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar stellt klar: Diese Planung ist reine Geldverschwendung. Wenn die A100 tatsächlich gebaut würde, «zerstört sie die Stadt und frisst wertvolle Flächen.»

Der Alleingang der staatlichen Autobahnbaufirma verstösst eigentlich auch gegen den «neuen Infrastrukturkonsens» der deutschen Regierung von SPD, Grünen und FDP, der besagt: Wenn schon Investitionen in Autobahnen, dann Reparatur statt Neubau. Leider gibt es aber in dieser Vereinbarung – der «Bieler Westastkompromiss» lässt grüssen – ein unseliges Bekenntnis zu «Lückenschlüssen» – wozu auch die A100 gehöre, so Daniela Kluckert (FDP), Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, deren Chef Verkehrsminister Wissing (FDP) ein bekennender Autoverkehrsminister ist.

Weitere Parallelen zur Bieler Autobahngeschichte: Der 17. Bauabschnitt soll über die Spree führen sowie in einem doppelstöckigen Tunnel unter dem dicht besiedelten Wohngebiet in Friedrichshain hindurchführen und mit zwei innerstädtischen Ausfahrten das Ostkreuz und die Frankfurter Allee anschliessen.

Ein Albtraum, den die staatlichen Autobahnturbos auf Teufel komm raus offenbar durchdrücken wollen.

Dabei zeigt die Stadt Berlin, dass es in Sachen Autoverkehr auch ganz anders geht. Wo es in der Kompetenz der Stadt liegt, ist eine Verkehrwende im Gang. Im August 2020 wurde zum Beispiel die berühmte Friedrichstrasse auf einem halben Kilometer Länge für Autos gesperrt und zur «Flaniermeile» erklärt. Für Velofahrende gibt nun es eine eigene Spur mit einem Tempolimit von 20km/h. Auf frei gewordenen Flächen wurden Holzbänke aufgestellt, Ladenbesitzer machen dort in Vitrinen auf ihre Angebote aufmerksam… Neuste Zahlen zeigen: Das Projekt ist ein voller Erfolg! – Die Zahl der Menschen, die sich in der Friedrichsstrasse zwischen der Französischen und der Leipzigerstrasse aufhalten, hat sich gegenüber der Zeit, als Autos hier noch rumkurvten, um 65 Prozent erhöht!

Das Interview zum Thema im Tagesspiegel vom 18. April 2022:

Die Argumentationslinien kennen wir bestens! – Es ist immer wieder das gleiche Lied, egal ob in Berlin oder Biel…

VERWIRRSPIEL

UM DEN JURATUNNEL

Brisante Titelgeschichte in der gestrigen Berner Zeitung BZ: «Kanton hortet Land für möglichen Autobahnanschluss» lautete der Titel einer Recherche von Simone Lippuner, die aufzeigt, dass der Kanton Bern eine Reihe der Liegenschaften, die er im Hinblick auf den Bau des Westasts gekauft hatte, in seinem Portfolio behält.

Während letzte Woche bekannt wurde, dass die Parzelle am Wydenauweg 40, wo das Grosswohngemeinschaft «Labiu» zuhause ist, dem Kanton als Reserve für die Erweiterung des Gymnasiums diene, lässt Kantonsoberingenieur Stefan Studer in der BZ verlauten, für die Planung der Nationalstrasse würden aktuell «von den 19 noch 10 Parzellen zurückbehalten, die für einen allfälligen späteren Bau des Porttunnels oder für einen Juratunnel benötigt würden.»

Der Juratunnel, so Studer unmissverständlich weiter, stehe für die Behörden im Vordergrund – der Start einer entsprechenden Studie sei für 2023 geplant… Dies, obschon bis heute – entgegen der Empfehlungen aus dem Dialogprozess – kurz- und mittelfristige Massnahmen zur Verkehrsberuhigung noch kaum umgesetzt worden sind und man deshalb deren Wirkung noch gar noch nicht abschätzen.

Trotzdem wird die Planung eines Juratunnels mit Priorität vorangetrieben. Im Februar 2022 hatte Regierungsrat Christoph Neuhaus dies gegenüber der WoZ ebenfalls bestätigt und darüber hinaus erklärt, dass die sogenannte «Schliessung der Autobahn-Netzlücke in Biel» vom Bund nur mitfinanziert würde, wenn es auch «zusätzliche Anschlüsse» gebe.

Davon will er heute nichts mehr wissen, nachdem ihm der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr via Bieler Tagblatt öffentlich vorgeworfen hatte, «mit solchen Aussagen den Brunnenvergifter zu spielen». Auf Nachfrage von BT-Chefredaktor Lino Schären gibt sich der letzten Sonntag mit einem miserablen Resultat wiedergewählte Baudirektor nun ungewohnt wortkarg und krebst im heutigen Bieler Tagblatt zurück: «Diese Aussage ist hinfällig.»

Es scheint, als ob gewisse Behörden beschlossen hätten, den Begriff «Juratunnel» vorläufig aus ihrem Vokabular zu streichen – um die Gemüter zu beruhigen. Die Aussagen von Kantonsoberingenieur Studer machen hingegen deutlich, dass man in den kantonalen Berner Amtsstuben weiterhin mit Volldampf auf eine «Autobahnlösung» hinarbeitet.

Indizien dafür sind nicht nur die vom Kanton zurückbehaltenen Parzellen in der Seevorstadt. Hinzu kommt, dass das ASTRA die Verkehrskapazitäten auf der Neuenburgstrasse weiter erhöhen will und mit seiner aktuellen Planung den Weg für einen Anschluss an einen Juratunnel ebnet.

Auch wenn der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr versucht, die Wogen zu glätten und die Behörden von einem «unterirdischen und stadtverträglichen Anschluss» schwurbeln – ein Autobahnanschluss bleibt ein Autobahnanschluss. Dieser ist aber im Siedlungsgebiet, laut den Empfehlungen aus dem Dialogprozess abzulehnen. Dies gilt definitiv auch für die Bieler Seevorstadt.

Kommt hinzu: Solange der Kanton und die Stadt im Hinblick auf künftige Autobahnanschlüsse Parzellen in der Seevorstadt zurückbehalten , verlängern sie die jahrelange Planungsunsicherheit und ‑blockade für die privaten Liegenschaftsbesitzer. Das heisst: Weiterhin Verfall von Gebäuden und Innovationsrückstau statt Aufbruch und Aufschwung.

Mit anderen Worten: Die rundum schädliche Blockade, die man mit der Abschreibung des Westast überwunden glaubte, bleibt weiterhin bestehen – statt des erhofften Auswegs, steuert der Dialogprozess aktuell direkt in die nächste verheerende Autobahnplanungsspirale.

ZAGHAFTE SCHRITTE – IMMERHIN IN DIE RICHTIGE RICHTUNG…

Der Schüssquai zwischen Zentralplatz und Spitalstrasse soll grüner und lauschiger werden… Die Bieler Baudirektorin Lena Frank und Stadtpräsident Erich Fehr präsentierten gestern das Siegerprojekt des Wettbewerbs, der letztes Jahr für die Umgestaltung der Schüsspromenade ausgeschrieben worden war.

Gewonnen hat das Genfer Büro apaar mit dem Projekt «Canal éponge» – weil es laut Jurybericht den Unteren Quai in diesem Teilabschnitt überzeugend in einen «belebten und klimafreundlichen öffentlichen Raum» verwandeln will. Mit vielen Pflanzen, Mikrospots zum Verweilen und mehr Raum für Fuss- und Veloverkehr.

Ein guter Schritt in die richtige Richtung – allerdings allzu zaghaft. Die Pläne und Visualisierungen des Siegerprojekts zeigen zwar eine einladende Promenade entlang der Schüss, ohne Autos. Dies entspricht aber leider nicht der Realität, wie sie aktuell geplant ist. «Verschwinden werden die Autos nicht, viel eher wird auf der Strasse, ähnlich wie die Begegnungszone auf dem Zentralplatz, ein Nebeneinander von verschiedenen Verkehrsteilnehmern herrschen», beschreibt das Bieler Tagblatt den aktuellen Stand der Planung. Entlang der Schüss sollen laut der Bieler Stadtplanerin gerade mal 10 Parkplätze aufgehoben werden – und auch das sei noch nicht in Stein gemeisselt.

«Weg mit den Autos!» fordert demgegenüber die BT-Journalistin Deborah Balmer in ihrem Kommentar. Recht hat sie, zumal sich dieser Abschnitt mitten in der Stadt bestens eignet für eine reine Fuss- und Veloflanierzone. «Erfreulich, dass viel Grün den Aufenthalt dort viel angenehmer machen wird. Doch bitte, liebe Stadt Biel, habe genug Mut für einen autofreien Strassenabschnitt», fordert Balmer und bringt es auf den Punkt: «Grosse Städte in Europa machen es vor: die moderne Innenstadt ist autofrei. Wenn schon, denn schon. Von einer linksgrün regierten Stadt erwarten die Wähler nicht weniger als das.»

Mehr Mut wünschte man sich von der Bieler Politik auch in Sachen Tempo 30: Gestern Abend hat der Stadtrat ein Postulat für eine nächtliche Temporeduktion von Myriam Roth (Grüne) zwar mit grossem Mehr angenommen, was erfreulich ist. Allerdings verlangt dieses einzig die Prüfung, ob in Biel nachts punktuell Tempo 30 eingeführt werden könnte. Der Gemeinderat unterstützte in seiner Antwort das Anliegen, wollte aber vorerst die Auswertung eines entsprechenden Pilotprojekts in Lausanne abwarten.

Warum so zaghaft? Sogar die WHO empfiehlt ein Tempolimit von 30km/h im Siedlungsgebiet. Längst gibt es eine breite Palette von Erfahrungen aus Innenstädten weltweit die zeigen, dass Tempo 30 ein wichtiger Faktor ist für mehr Lebensqualität und Sicherheit in der Stadt.

Deshalb gilt auch für Biel: Es ist höchste Zeit für mehr Tempo bei der Temporeduktion und eine entschlossene Umgestaltung des öffentlichen Raums zugunsten von Fussgänger:innen, Velofahrenden und Lebensqualität in der Stadt. Mit schönen Bildern und wortreichen Versprechungen ist leider noch nichts erreicht.

Immerhin: Beim Umgestaltungsprojekt am Unteren Quai ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sobald das konkrete Projekt im Sommer für die Umgestaltung vorliegt, soll die Bevölkerung mitreden können…

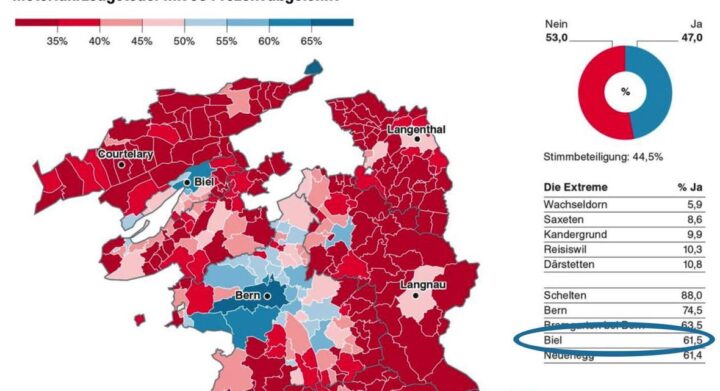

VON DER AUTO-

ZUR VELOSTADT

Das Abstimmungswochenende vom 13. Februar 2022 hat einmal mehr deutlich gezeigt: Biel ist, entgegen der gebetsmühlenartig verbreiteten Behauptung gewisser Politiker, keine Autostadt. Im Gegenteil: Während eine Mehrheit im konservativen Kanton Bern eine Revision der Motorfahrzeugsteuer ablehnte, wonach Autos nicht nur nach Gewicht, sondern auch aufgrund ihres CO2-Ausstosses besteuert worden wären, hat die Stadt Biel dieser Vorlage mit über 61 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt.

In Biel gibt es zudem immer mehr Menschen, die kein eigenes Auto besitzen und einen Grossteil der täglichen Strecken mit dem Velo zurücklegen. Schliesslich eignet sich die Topographie der Stadt auch bestens für dieses konstengünstige und gesundheitsfördernde Verkehrsmittel.

Allerdings ist die Stadt Biel für Velofahrende «kein einfaches, ja teilweise ein gefährliches Pflaster», wie Carmen Stalder im heutigen Bieler Tagblatt anschaulich beschreibt: Es gibt keinen durchgehenden Veloweg von West nach Ost, keine grünen Wellen für Velofahrende und auf vielen Strassen schlicht zuwenig Platz. Die Probleme sind längst erkannt, es gab in der Vergangenheit bereits unzählige politische Vorstösse, der «Sachplan Velo 2035» soll mit 80 Massnahmen Verbesserungen schaffen. Doch konkret bewegt hat sich in den letzten Jahren wenig.

Dem will die Bieler SP nun mit einer neuen Velo-Offensive in Form von Stadtratsvorstössen Abhilfe schaffen, wie sie an ihrer gestrigen Medienkonferenz bekannt gegeben hat. So fordert sie etwa die baldige Einrichtung von Velostrassen, wie sie in anderen Städten längst erfolgreich umgesetzt werden oder die Umnutzung von 40 Autoparkplätzen in der Innenstadt.

«Die Bevölkerung wünscht sich hochwertige, städtische Lebensräume anstelle von Autobahnschneisen», wird Susanne Clauss, Co-Präsidentin der SP Biel, im Bieler Tagblatt zitiert. Und Anna Tanner verweist auf Vorbilder wie Kopenhagen, Amsterdam oder Paris, wo die Dominanz der Autos zugunsten des Veloverkehrs erfolgreich zurückgebunden wurde und stellt fest: «In Biel sind die Rechte für Auto- beziehungsweise Velofahrende sehr unverhältnismässig verteilt.»

Die Situation für Velofahrende müsse rasch verbessert werden, betonen die SP-Politiker:innen und verweisen auf die positiven Auswirkungen der Förderung des Veloverkehrs: Verringerung von Verkehrslärm und Luftverschmutzung, Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, vermehrter Einsatz von Fahrrädern als günstige Transportmittel…

Es gibt noch viel zu tun, um Biel in eine velofreundliche Stadt zu transformieren. Die gute Nachricht: Ein Grossteil der notwendigen Massnahmen kann rasch und konstengünstig umgesetzt werden.

DER GÜRBETALER 007

AUFREGUNG UM WOZ-ARTIKEL

«Neuhaus giesst Öl ins Feuer» titelt das Bieler Tagblatt vom 12. Februar 2022. In seiner wohlbekannten flapsigen Art hat der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus gegenüber der Wochenzeitung WOZ erklärt, eine Schliessung der sogenannten Autobahn-Netzlücke in Biel würde vom Bund nur mitfinanziert, wenn es auch «zusätzliche Anschlüsse» gebe.

Eine Aussage, die provoziert: Die Empfehlungen aus dem Dialogprozess schliessen künftige «Anschlüsse im Siedlungsgebiet» nämlich unmissverständlich aus. Der vom Kanton für die fachliche Begleitung des Dialogprozesses mandatierte Städtebauexperte Han van de Wetering nannte denn auch kürzlich im Interview mit der IG Häb Sorg zur Stadt als verpflichtendes Ergebnis des Runden Tisches, dass feststehe: «Innerhalb des Siedlungsgebiets der Städte Biel und Nidau kann es künftig keinen weiteren Autobahnanschluss geben. Dies hat der Dialogprozess deutlich gemacht.»

Und nun prescht der kantonale Baudirektor vor und behauptet das Gegenteil. Was den Bieler Stadtpräsidenten Erich Fehr in Rage bringt. Gegenüber dem Bieler Tagblatt kommentiert er: «Ich sehe den Zusammenhang nicht zwischen den Anschlüssen und der Finanzierung durch den Bund. Wie man im jetzigen Stadium der Arbeiten behaupten kann, dass eine Nationalstrasse im Raum Biel nur mit Anschlüssen eine Wirkung erzielen kann, ist mir schleierhaft.»

Was gilt nun? Fakt ist, dass eine Machbarkeitsstudie für einen Langtunnel zeitnah in Auftrag gegeben werden soll. Nicht aus der Luft gegriffen ist auch die Aussage von Neuhaus, dass ein Tunnel ohne Ausfahrt «von Pieterlen bis La Neuveville» vom Bund nicht finanziert wird, da er zuwenig Frequenzen generieren würde. Dass der Bund nur Strassenprojekte (mit)finanziert, die gewisse Frequenzen aufweisen, war ja bereits bei der alten Westast-Planung ein Thema…

Fakt ist zudem: Für das Astra haben weder die «Schliessung der Netzlücke» noch der Bau eines Tunnels in Biel oder Port Dringlichkeit. Dort wartet man mal ab, was der Kanton Bern vorlegen wird. Mit anderen Worten: Die Region Biel hätte hier freie Hand, jetzt ein für alle Mal innovative Lösungen voranzutreiben.

Stattdessen plant man – auch im Rahmen von Espace Biel/Bienne.Nidau weiterhin an Autobahn-Grossprojekten. Eine Altlast aus den vorschnellen Kompromissen des Dialogprozesses: Jetzt zeigt sich, dass das Einlenken, auf den sich eine Mehrheit der Westast-Gegnerschaft eingelassen hatte, ein wahrer Pferdefuss ist: Die Zustimmung zur Schliessung der «Netzlücke» und zum Porttunnel haben zur Folge, dass der Streit um diese langfristigen «Lösungen» bessere Entwicklungen blockiert oder gar verunmöglicht.

Befeuert wird diese Fehlentwicklung noch durch die Wirtschaftsverbände der Entente Bernoise und den TCS-Bern-Mittelland, die diese Woche anlässlich einer Medienkonferenz gefordert haben, dass Wirtschaftsvertreter:innen künftig «konsequenter und verbindlicher als bisher» in die Verkehrsplanung einbezogen werden. Sie plädieren dabei für «Mut zu visionären Projekten» – und benennen auch gleich, was sie darunter verstehen: «eine Autobahn-Südumfahrung von Bern und die Fertigstellung der Autobahn Bern-Biel. Gemeint sind durchgehend vier Spuren und der Bau des Westastes.»

Eine ernüchternde Zwischenbilanz: 14 Monate nach dem gefeierten «Westast-Kompromiss» drücken die Autobahnturbos wieder aufs Gaspedal. Statt dass man die konstruktiven Empfehlungen, die der Dialogprozess ergeben hat, zügig anpackt und an deren Umsetzung arbeitet, dreht sich wieder alles um Autobahn- und Tunnelbau.

DROHT EIN SCHERBENHAUFEN?

Es läuft was in Sachen Planung und Verkehr, in der Region Biel. Aber offenbar läuft auch einiges schief…

Wie sonst ist zu verstehen, dass die AareSeelandMobil (ASM) klammheimlich versucht, Liegenschaften für einen Doppelspurausbau der BTI-Bahn zusammenzukaufen, von dem die Behörden der Stadt Biel nichts wissen – jene in Nidau aber schon, wie die Recherche des Bieler Tagblatts vom 15. Januar zeigt?

Die oberirdisch geführte Doppelspur mitten durch Wohnquartiere ist ein höchst umstrittenes Projekt, das hinterfragt und grundsätzlich erörtert gehört. Gerade im Hinblick auf die Stadt- und Regionalentwicklung, für die sich mit der Abschreibung des Westasts eine ganz neue Ausgangslage rund um den Bieler Bahnhof eröffnet.

Das Gleiche gilt für die leidige Geschichte rund um den Porttunnel: Geht es nach den Gemeindebehörden von Port und Nidau, soll dieser weiterhin gebaut werden und zwar genau wie im abgeblasenen Westastprojekt geplant. Obschon er heute noch weniger Sinn machen würde als zuvor – und das ASTRA als Milchkuh für dessen Finanzierung kaum mehr in Frage kommen dürfte.

Nun ist um diesen Porttunnel gar ein offener Streit ausgebrochen, da sich die Gemeinde Ipsach – verständlicherweise – quer stellt: Ein Tunnelportal mitten im Dorf würde Ipsach nichts als Mehrverkehr bringen, argumentiert Gemeindepräsident Bernhard Bachmann gegenüber dem Bieler Tagblatt vom 31. Januar. Sein Lösungsvorschlag: Wenn schon ein Tunnel, dann ein langer, dessen Ende hinter Ipsach, an die Gemeindegrenze zu Sutz zu liegen käme.

Doch auch dies wäre keine Lösung, damit würden die Probleme einmal mehr bloss verschoben. Deshalb rät Städtebauexperte Han van de Wetering dringend, das Ganze noch einmal zu überdenken: «Man sollte nicht noch einmal dieselben Fehler machen wie beim Westast», sagte er gegenüber dem BT. «Das Ganze neu denken zu können, ist eine grosse Chance, kein Zeitverlust. Man sollte nicht zu viel daran denken, was man schon alles gemacht hat, da ist man nur frustriert. Aber wenn man ein schlechtes Projekt umsetzt, hat man am Schluss die grösseren Probleme.»

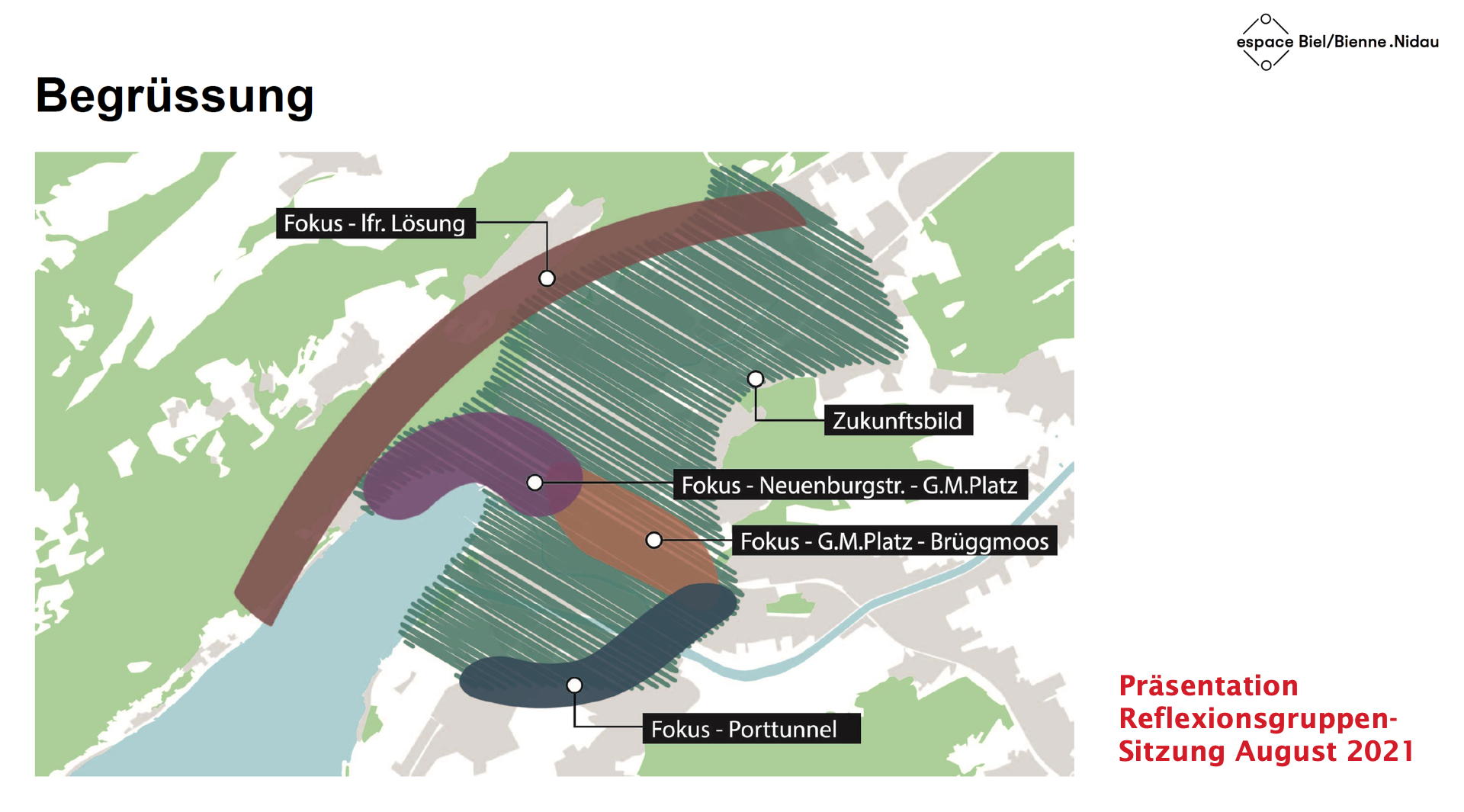

Han van de Wetering hat übrigens im Auftrag von «Espace Biel/Bienne.Nidau» das im Westast-Dialogprozess entstandene Zukunftsbild noch einmal überarbeitet. Dieses soll laut unseren Informationen an einer nächsten Sitzung der Behördendelegation und anschliessend auch der Reflexionsgruppe zur Beurteilung vorgelegt werden.

Wann es soweit ist, steht in den Sternen. Fakt ist: Bis heute* wurde den Mitgliedern der Reflexionsgruppe von «Espace Biel/Bienne.Nidau» noch kein einziges Sitzungsdatum für 2022 kommuniziert. Dabei gäbe es Wichtiges zu diskutieren, wie obige zwei Beispiele zeigen.

Wie ist die abermalige Funkstille zu interpretieren? Einfach als Nachlässigkeit und weiteres Zeichen dafür, wie lästig und unwichtig für Stadtpräsident Fehr und Stadtpräsidentin Hess die weitere Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des ehemaligen Runden Tischs ist? Oder steckt mehr dahinter? Möglicherweise gar ein Scherbenhaufen? Wenn man bedenkt, dass Biel und Nidau in wichtigen Punkten offenbar nicht miteinander kommunizieren, und sich Mitglieder der Behördendelegation in aller Öffentlichkeit einen Schlagabtausch leisten.