IM LAUF DER ZEIT

HISTORIE

A5-WESTAST BIEL/BIENNE

AUTOBAHNPROJEKT

BLOCKIERT INNOVATION

«Übungsabbruch beim Westast!» fordert die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL in ihrem Communiqué von Anfang Oktober 2018. SL-Geschäftsleiter Raimund Rodewald* sagt, weshalb er von weiteren Faktenchecks abrät und eine Neuausrichtung der Verkehrsplanung im Berner Seeland fordert.

«Übungsabbruch beim Westast!» fordert die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL in ihrem Communiqué von Anfang Oktober 2018. SL-Geschäftsleiter Raimund Rodewald* sagt, weshalb er von weiteren Faktenchecks abrät und eine Neuausrichtung der Verkehrsplanung im Berner Seeland fordert.

Interview: Gabriela Neuhaus

GN: Nach 40 Jahren Autobahnplanung, mitten im Einspracheverfahren, fordert die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz beim A5-Westast in Biel einen kompletten «Übungsabbruch». Weshalb?

Raimund Rodewald: Wir stecken in einer Sackgasse. Der Faktencheck zwischen dem alternativen Projekt und der amtlichen Westastvariante geht von der Prämisse aus, eine 100% Lösung aus Sicht des Autofahrers zu bieten. Das ist eine falsche Fragestellung, deshalb sollte man nicht länger daran festhalten. Unsere Stossrichtung: Die offizielle Westast-Variante ist unbrauchbar: erstens, weil von einem Grossteil der Bevölkerung nicht akzeptiert und zweitens, weil nicht bewilligbar aus Sicht von Natur, Landschaft, Raumplanung und Ortsbild. Die Stiftung Landschaftsschutz hat deshalb Einsprache erhoben, und ich gehe davon aus, dass wir spätestens vor Bundesgericht Recht bekommen werden. Besser ist allerdings, wenn wir uns jetzt schon von diesem monströsen Projekt befreien und den Weg für eine zeitgemässe Verkehrsplanung öffnen.

GN: Wie waren die Reaktionen auf Ihre Feststellung, es sei «ein offenes Geheimnis, dass in den zuständigen Ämtern des Kantons, des Bundes, aber auch der Stadt Biel es wohl kaum Jemanden gibt, der dem Westast nachtrauern würde»?

Raimund Rodewald: Vor der Veröffentlichung des Communiqués habe ich mit vielen Leuten gesprochen, auch mit führenden Stellen der kantonalen Verkehrsdirektion und Fachleuten – ich kann hier keine Namen nennen… Aber ich habe niemanden gefunden, der dem Projekt nachtrauern würde. Im Gegenteil: Viele Leute – nicht zuletzt beim Kanton Bern – würden aufatmen. Ich stiess auf sehr viel Goodwill, auch bei Amtspersonen. Keiner hat mir gesagt: «Herr Rodewald, der Westast ist eine gute Lösung.»

Quelle: Komitee Westast so nicht!

Quelle: Komitee Westast so nicht!

GN: Und trotzdem hält der Berner Regierungsrat am Ausführungsprojekt fest?

Raimund Rodewald: Der Kanton ist durch einen früheren Entscheid aus Biel gefangen. 2010 sagte die vom damaligen Bieler Stadtpräsidenten Hans Stöckli geleitete regionale Arbeitsgruppe nach jahrelangen Diskussionen und einem ewigen Hüst und Hott gegenüber dem Kanton: Wir wollen den Westast, und wir wollen die Anschlüsse mitten in der Stadt Biel. Diese Forderung stellten die Behörden damals klipp und klar. Heute muss man sagen: Das war ein Fehler. Man hat auf das falsche Pferd gesetzt. – Ich habe die Berichte gelesen, auf welche die Arbeitsgruppe Stöckli ihren Entscheid stützte. Unglaublich, wie einseitig monofunktional diese ausgerichtet waren, es ging nur um das Strassenprojekt. Das ist antiquiert und nicht zukunftsfähig. – Deshalb bräuchte es bloss ein Fingerschnippen der Bieler Stadtregierung, um das Ganze abzublasen. Als Argument reicht die Feststellung: Keine Akzeptanz. Über die Köpfe der Bevölkerung hinweg kann man heute keine Autobahn mehr bauen.

Es gibt aber auch weitere Argumente: Die heutige Westast-Planung basiert auf einer Ideologie, die nie hinterfragt wurde. Zudem ging man von offensichtlich falschen Verkehrszahlen aus: Das prognostizierte Verkehrschaos nach Eröffnung des Autobahn-Ostasts im Oktober 2017 ist ausgeblieben. Da ist jetzt die Stadtregierung gefordert. Ich habe Verständnis dafür, wenn sich der Kanton darüber beklagt, die Bieler Behörden wüssten nicht, was sie wollen. Jetzt ist wirklich Zeit für einen Übungsabbruch, statt weitere Faktenchecks einzufordern, die nicht weiterhelfen.

GN: Also kein Verständnis für die zaudernde Haltung der Bieler Stadtregierung, die sich nach wie vor um eine Stellungnahme zum Westast drückt?

Raimund Rodewald: Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr stellt die Partizipation in den Vordergrund und sagt immer, es gebe in Biel keine Autobahn ohne Mitwirkung der Bevölkerung. Wenn man das konsequent weiterdenkt, heisst das nichts anderes als, dass das Westast-Projekt zurückgezogen werden muss, da es nicht partizipativ entstanden ist. Es gibt keinen anderen Weg. Hier wird die politische Schwäche der Stadtregierung offenkundig: Sie müsste klar und deutlich sagen: «Wir brechen die Übung ab.» Der Kanton wartet nur auf dieses Zeichen!

GN: In der Diskussion fällt auf, dass die Begriffe Partizipation oder demokratischer Prozess sehr unterschiedlich interpretiert werden. Wie beurteilen Sie als profunder Kenner solcher Verfahren die Geschichte der A5-Westast-Planung?

Raimund Rodewald: Das Bundesamt für Strassen ASTRA und die kantonalen Tiefbauämter stellen sich leider auf den Standpunkt: «Wir sind die Strassenbauer – Verkehrsstrategie und ‑planung gehören nicht zu unseren Aufgaben.» Die Verkehrsplanung obliegt der Regionalplanung. Und da stelle ich fest, dass die Regionalplanung Biel-Seeland vielerorts versagt. Gerade auch in Bezug auf die A5 am linken Bielerseeufer. Die Regionalplanung wäre zwar partizipativ ausgerichtet, in diesen Verfahren kann man mitwirken. Aber die Region Biel-Seeland hat es nie geschafft, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Die Stadt Biel interessiert sich bis heute selten dafür, was in Tüscherz, Twann oder Ligerz passiert. Tüscherz ruft seit Jahren nach einem Tunnel – das Dorf ist kaputt. Jetzt erhält Twann eine Umfahrung, in Ligerz kommt endlich der Doppelspurausbau der Eisenbahn. Aber das sind alles punktuelle Projekte. Ein gemeinsames starkes Votum gegenüber Bund und Kanton war in dieser Region erstaunlicherweise nie möglich. Andernorts läuft das anders. – Vielleicht wäre der Übungsabbruch auch eine Chance, sich auf eine gemeinsame Vision für die ganze Region zu einigen…

GN: Wie müsste es denn weiter gehen, nach dem Übungsabbruch?

Raimund Rodewald: Man muss von einem regionalen Ansatz ausgehen und sowohl die Not von Tüscherz wie die Ausdehnung der Quartiere etwa in Bellmund oder Port mit einbeziehen – das hängt alles zusammen. Dieser Ansatz wäre ein echter «Novateur» – in der Schweiz gibt es das noch kaum. Bei der Lösungssuche für die Nordtangente in Basel lief es nicht schlecht. Aber nur, dank massivem Druck der Bevölkerung. Deshalb habe ich auch Hoffnung, dass es in der Region Biel gelingt: Der Widerstand hier ist grossartig! Damit könnte Biel auch ein Zeichen setzen und zeigen, dass es fit ist für eine zukunftsfähige Entwicklung.

GN: Wie könnte ein solcher Prozess aussehen? Wer würde sich daran beteiligen?

Raimund Rodewald: Wie in der Kulturförderung, könnte auch die Verkehrs- und Raumplanung in regionalen Foren geführt werden. Die Bevölkerung ist an einem Punkt, wo sie sich manifestieren möchte. Das zeigen zum Beispiel die unzähligen Variantenvorschläge und Lösungsansätze zum Westastproblem. – Biel ist Teil eines Agglomerationsprogramms, das Mittel für die Finanzierung eines solchen Prozesses zur Verfügung stellen könnte. – Die Stadt Biel wäre gut aufgestellt, sie könnte solche Foren durchführen.

In der Vergangenheit gab es nur beschränkte Mitwirkungsverfahren. So wurde etwa das Regiotram meines Erachtens sehr früh ad acta gelegt. Statt sich der Opposition zu stellen und nach Lösungen zu suchen, hat man es schubladisiert. Gerade solche Projekte sollten aber in einem grösseren Zusammenhang diskutiert und in eine Gesamtvision eingebettet werden. Dies ist im Moment nicht möglich, weil der Westast zu einer Denkblockade geführt hat. Würde man diesen endlich in die Schublade versorgen, könnte man sich wieder öffnen – und dann kämen Vorschläge wie das Regiotram wieder zum Vorschein. – Wir haben genügend innovative Kreise in Biel. Es braucht keinen Westast, auf den man ohnehin noch über 20 Jahre warten müsste, um Lösungen für die aktuellen Verkehrsprobleme zu finden.

GN: Wo sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf?

Raimund Rodewald: Biel hat beim ÖV einen grossen Nachholbedarf. In anderen mittelgrossen Städten wie etwa Sion, Schaffhausen oder Frauenfeld ist der Übergang von Bahn- und Busverkehr viel besser organisiert. In Biel gibt es keinen Busterminal und keine Tangentiallinien, wie man sie etwa in Bern längst eingeführt hat. Da braucht es Überlegungen zur Verbesserung der Durchlässigkeit, das ist viel dringender als der Bau einer weiteren Strasse. – Auch ist man weit davon entfernt, als Velostadt wahrgenommen zu werden. Das hat nur teilweise mit dem Autoverkehr zu tun. – Verkehr gehört zur Stadt. Wir müssen nicht davon träumen, mit einem Autobahnprojektprojekt das städtische Strassennetz von Autos zu befreien, das ist absurd.

Auch ich bin Pendler und erzeuge Verkehr: Wenn ich zwischen 17 und 18 Uhr von Bern nach Biel komme, ist es im Zug voll, auf dem Trottoir, auf der Strasse… Wir müssen mit dem Verkehr leben, aber wir können ihn effizienter gestalten. Mit der E‑Mobilität und den Sharing-Modellen bahnen sich neue Entwicklungen an, von denen wir nicht wissen, wohin sie führen.

Biel hat – schon wegen seiner geografischen Lage – relativ wenig Transitverkehr. 80% des Verkehrsaufkommens ist Ziel- und Quellverkehr aus der Region. Gerade in diesem Bereich könnten neue Mobilitätsmodelle in den kommenden Jahren grosse Veränderungen bewirken. Mit den zwei aktuell diskutierten Projekten sässen wir dann entweder auf dem 5km langen Alternativtunnel oder auf dem amtlichen Tunnel mit teuren Ausfahrten und Unterhaltskosten, die jährlich Millionen von Franken verschlingen… Ich frage mich, wie unsere Kinder uns beurteilen werden, wenn wir ihnen solche Erbschaften hinterlassen.

GN: Übungsabbruch heisst also in letzter Konsequenz Verzicht auf ein Grossprojekt, das in den letzten 60 Jahren immer wieder neu geplant worden ist?

Raimund Rodewald: Man muss die Situation als Ganzes betrachten, dann kommt man zum Schluss: Viele Einzelmassnahmen ergeben das richtige Menu. Es geht um Stadt- und Lebensqualitäten. Biel hat 2004 den Wakkerpreis erhalten – nicht für seine Autobahnplanung. Sondern explizit für die vielen punktuellen Massnahmen, etwa am Zentralplatz oder an der Bahnhofstrasse, wo man Fussgänger- und Begegnungszonen geschaffen hat. Diese funktionieren bestens. Nun gilt es, diese Qualitäten auch in die Quartiere und die Agglomeration zu tragen.

Mir liegt diese Stadt am Herzen, und ich finde, sie hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Mit dem Bau des Westasts würde man aber genau diesen abwertenden Ruf weiter zementieren. Eine Stadt, die während Jahren zur Baustelle mutiert, wo Dutzende von Häusern für eine Autobahn abgerissen und Hunderte von Bäumen abgeholzt werden, wo Streit und Ohnmacht herrschen, hat schlechte Karten im Standortmarketing. Das darf nicht geschehen. Da hat die Stadtregierung eine Verantwortung – auch wirtschaftlich gesehen! Sie muss für soziale Entspannung und Kohärenz sorgen. Das geht nur ohne Westast! Wer das nicht einsieht und nicht entsprechend handelt, hat es verpasst, die nötige politische Verantwortung für die Stadt zu übernehmen.

*Die 1970 gegründete Stiftung Landschaftsschutz Schweiz setzt sich für die Erhaltung, Pflege und Aufwertung der schützenswerten Landschaften in der Schweiz ein. So auch im Seeland: Letztes Jahr kürte sie die «Energieinfrastrukturlandschaft am Aare-Hagneck-Kanal» zur Landschaft des Jahres 2017. In Twann erreichte die SL über Einsprachen Verbesserungen bei der geplanten Tunnelumfahrung. Die Erfolgsquote der SL-Interventionen ist beachtlich – dies nicht zuletzt dank dem Verhandlungsgeschick ihres Geschäftsleiters. Der Biologe und Ehrendoktor der Jurisprudenz Raimund Rodewald leitet die Geschäftsstelle des SL seit 1992 und hat in dieser Zeit viel bewegt. Seit 2001 lebt der gebürtige Schaffhauser in Biel.

A5-WESTAST

NATIONAL

NICHT VON

GROSSEM BELANG

Hans Werder war in der Zeit von 1996 bis 2010 Generalsekretär des UVEK – und damit oberster Chef des Bundesamtes für Strassen (ASTRA), das für den Bau der Autobahnen zuständig ist. Er war bekannt für sein engagiertes Gestalten, wenn es um politisch wichtige Geschäfte ging.

In seine Amtszeit fielen unter anderem auch eine Reihe wichtiger Entscheidungen in Sachen A5: 1996 gab der Bundesrat zwar grünes Licht für den Bau des Ostasts in Biel, das Projekt für den Westast wurde hingegen zurückgewiesen. Der zuständige Bundesrat Leuenberger setzte sich damals persönlich dafür ein, dass noch einmal eine Variante durchs Seeland – die sogenannte Seelandtangente – geprüft wurde, wegen der hohen Kosten des Westasts und seiner problematischen Linienführung. Und eigentlich die einzig vernünftige Variante, wenn schon.

Die Initiative von Moritz Leuenberger blieb allerdings ohne Erfolg. 1999 bewilligte der Bundesrat eine nur leicht optimierte Westast-Variante.

Diese musste allerdings ab 2004 total überarbeitet werden, da infolge der Tunnelbrände am Gotthard und Mont Blanc die Auflagen für Autobahn-Anschlüsse drastisch verschärft wurden. Das neue Generelle Projekt wurde allerdings, wegen der bis zu 600 Meter langen offenen Schneisen mitten in der Stadt, von den Gemeinden vorerst abgelehnt. 2010 boxten die Gemeindebehörden der Region unter der Leitung von Schwergewicht Hans Stöckli die heute noch gültige vierspurige Westast-Variante durch, mit zwei gross dimensionierten Anschlüssen und offenen Schneisen mitten in der Stadt. Dieses Generelle Projekt wurde 2014 vom Bundesrat genehmigt.

Eine lange, bewegte Geschichte, an die sich der Generalsekretär bestimmt erinnert, würde man denken. Insbesondere an die von Bundesrat Leuenberger angeordnete Varianten-Prüfung, waren die beiden doch ein starkes Duo, das eng zusammenarbeitete. Nicht von ungefähr hatte man ihnen den Übernamen «Der Dichter und sein Lenker» verpasst…

«Ein eingespieltes Team: Moritz Leuenberger und sein Stabschef Hans werder» in Der Bund, 9.7.2010

«Ein eingespieltes Team: Moritz Leuenberger und sein Stabschef Hans werder» in Der Bund, 9.7.2010

Doch weit gefehlt!

Alt-UVEK-Generalsekretär Hans Werder will sich nicht mehr erinnern. Seine Antwort auf die Anfrage der IG «Häb Sorg zur Stadt» ist trotzdem aufschlussreich. Sie zeigt einmal mehr die geringe Bedeutung, die das Bieler Autobahnprojekt aus gesamtschweizerischer Perspektive hat.

Werder schreibt in seiner Mail: «Vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider kann ich Ihnen zur Geschichte der Umfahrung Biel wenig sagen. Als Generalsekretär des UVEK habe ich mich nicht seriös mit diesem Projekt befasst, denn das ASTRA ist eines von sieben UVEK-Ämtern und die Umfahrung Biel war eines von vielen Strassenprojekten. Die Federführung für das Projekt lag klar beim ASTRA und beim Kanton Bern. Ich mag mich einzig daran erinnern, dass das Projekt Biel extrem langsam voran kam und zeitlich immer wieder hinausgeschoben wurde, weil man sich nicht auf eine Linienführung einigen konnte. Da der Knoten Biel aus nationaler Sicht keine zentrale strategische Bedeutung hatte, war diese Verspätung zwar ärgerlich, aber gesamtschweizerisch nicht von grossem Belang.»

GRUNDSATZFRAGE STATT TUNNELBLICK!

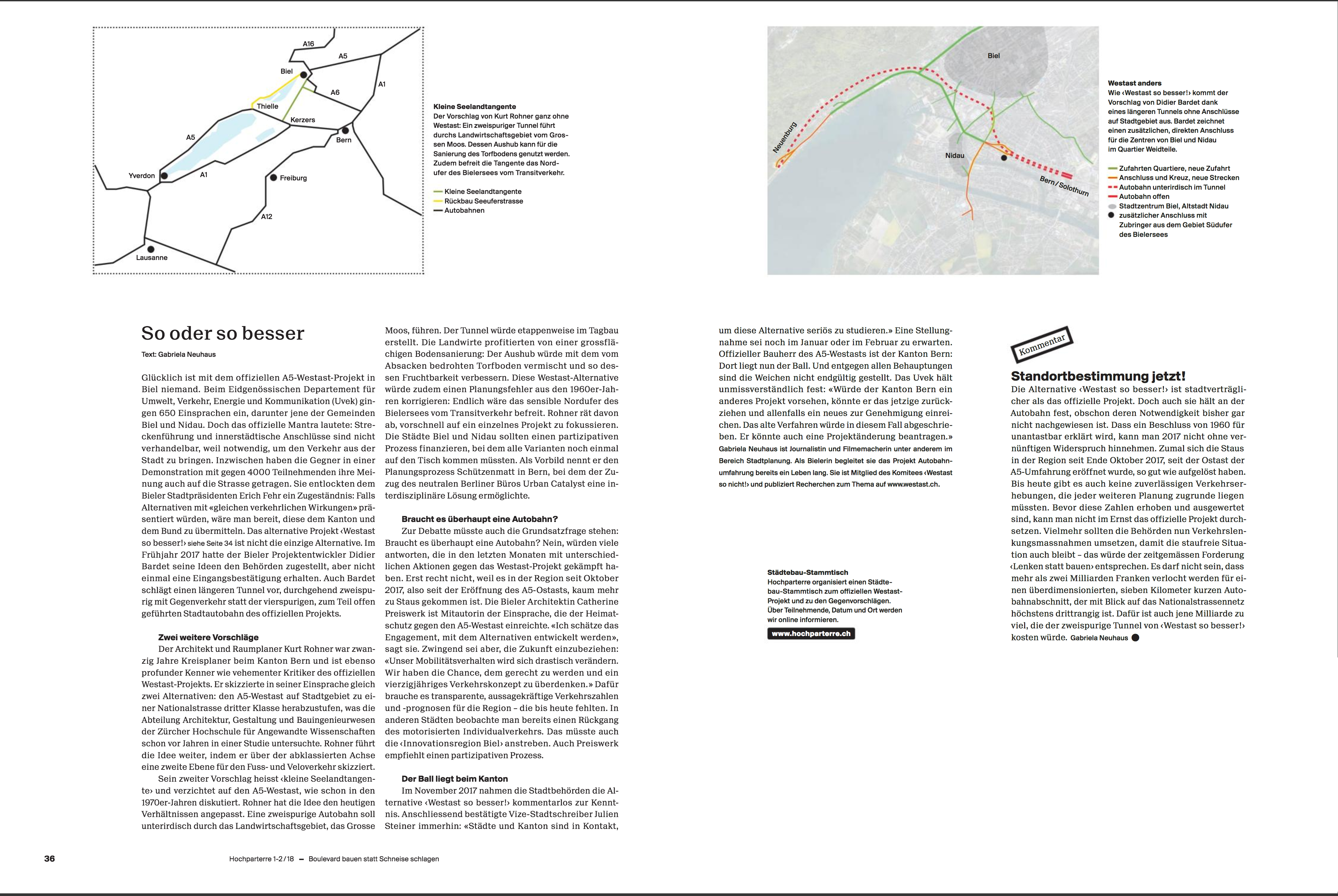

Die Januar-Ausgabe der Architekturzeitschrift Hochparterre widmet der Westast-Geschichte von und um Biel zwei Doppelseiten und sogar das Editorial.

Für alle, die (noch) keinen Zugriff zum Heft oder zu den Online-Artikeln hatten, hier exklusiv die gesamte Auslegeordnung:

Im Editorial fordert Rahel Marti «Mut zur Lücke»: Sie fragt, wie zeitgemäss es heute noch sei, auf der «lückenlosen» Fertigstellung des 1960 beschlossenen Nationalstrassennetzes zu beharren. Ihr Fazit: «Gescheiter werden ist erlaubt.»

Auf den Seiten 35/36 wirbt dann Benedikt Loderer, Hochparterre-Mitbegründer, Mitglied der Gruppe «Städtebau» vom Komitee «Westast so nicht!» sowie Vertreter der Grünen im Bieler Stadtparlament für das Tunnel-Projekt «Westast so besser!»

Dass dies nicht die einzige – und wohl auch nicht die beste – Alternative zum offiziellen Westast-Projekt ist, erfährt man schliesslich auf der folgenden Doppelseite: Verschiedene weitere Alternativvorschläge werden präsentiert, sowie die Forderung nach einer zukunftsorientierten Planung und der Erhebung von Verkehrsdaten als Basis für das weitere Vorgehen. Dazu die Bieler Architektin Catherine Preiswerk: «Unser Mobilitätsverhalten wird sich drastisch verändern. Wir haben die Chance, dem gerecht zu werden und ein vierzigjähriges Verkehrskonzept zu überdenken.» Und der Kommentar fordert folgerichtig eine Standortbestimmung: «Es darf nicht sein, dass mehr als zwei Milliarden Franken verlocht werden für einen überdimensionierten, sieben Kilometer kurzen Autobahnabschnitt, der mit Blick auf das Nationalstrassennetz höchstens drittrangig ist. Dafür ist auch jene Milliarde zu viel, die der zweispurige Tunnel von «Westast so besser!» kosten würde.»

KLICKS STATT BRICKS

oder

VIA HIGHTECH ZURÜCK INS QUARTIER

In der Stadt der Zukunft braucht es keine Parkplätze mehr und viel weniger Autos. Möglich wird dies dank selbstfahrender Fahrzeuge. Damit dieser Technologiesprung aber mehr Lebensqualität bringt, braucht es gezielte Massnahmen, sagt Verkehrsplaner Thomas Sauter-Servaes. Der Spezialist für Fragen rund um die Mobilität der Zukunft gründete u.a. das Labor für multimodale Mobilität. Seit 2013 ist er Leiter des Studiengangs Verkehrssysteme an der ZHAW in Winterthur.

Interview: Gabriela Neuhaus

GN: In Biel steht aktuell der Bau des A5-Westasts zur Debatte. Ein Stück Autobahn, mitten durch die Stadt. Kosten: Über zwei Milliarden Franken. Bauzeit: 15–20 Jahre. – Macht ein solches Projekte heute noch Sinn?

Thomas Sauter-Servaes: Die Grundfrage ist: Wie planen wir in der Politik? Man kann, basierend auf dem aktuellen Verkehr, eine Hochrechnung machen und zum Schluss kommen, dass es mehr Kapazitäten braucht. Oder aber man fragt sich, was für eine Mobilität man 2030 oder 2035 haben will – und wie man dieses Ziel erreichen könnte. – Etwa, indem wir statt auf die alte Betonlösung auf «Klicks statt Bricks» setzen.

GN: Was heisst das konkret?

Thomas Sauter-Servaes: Staus sind in erster Linie ein Auslastungsproblem: In der Hauptverkehrszeit sitzen im Durchschnitt in jedem Fahrzeug nur 1,1 Personen. Das könnte sich bald ändern: Wir werden in Zukunft mehr Digitalisierung und mehr Robotertechnik haben. Die Entwicklung geht in Richtung autonome Fahrzeuge, die man effizienter einsetzen kann. Zudem werden wir uns nicht mehr für alles physisch von A nach B bewegen, sondern einen Teil des heutigen Verkehrs virtuell abwickeln.

GN: Das klingt aber noch sehr utopisch. Den Befürwortern der A5-Westastautobahn geht es um die Vollendung des Nationalstrassennetzes, und um die Umsetzung eines über 40 Jahre alten Projekts…

Thomas Sauter-Servaes: Ich bin mir vollkommen bewusst, dass es für Politiker schwer ist, den Leuten zu erklären: Wir halten den Ball erst einmal flach und warten ab. Wenn man auf die teure Betonlösung verzichtet, nimmt der Verkehrsstau während der nächsten Jahre zunächst sicherlich noch zu. Um zukunftsgerichtet handeln zu können, braucht es deshalb nicht nur weitsichtige Politiker, sondern auch eine Bevölkerung, die bereit ist, mitzudenken. Das ist ein hoher Anspruch, insbesondere, weil ich als Forscher im Verkehrsbereich einen Wissensvorsprung habe, den man nicht 1:1 voraussetzen und nur extrem schwer vermitteln kann. Es gibt auch viele Unwägbarkeiten. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir’s riskieren müssen, weil wir sehr viel gewinnen können.

GN: Was spricht denn, aus der Sicht des Forschers, für den Verzicht auf die Beton-Lösung?

Thomas Sauter-Servaes: Die drei grossen Themen im Verkehrsbereich sind heute Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Roboterisierung. Technik ist im Moment der ganz grosse Treiber in der Verkehrsentwicklung.

Viele Verkehrsplaner kommen aus dem Bauingenieurwesen. Da werden Probleme mit Beton gelöst, man schafft Kapazitäten. Das ist teuer, aber in der Vergangenheit hat es funktioniert, bis zum nächsten Kapazitätsengpass. Dass es auch andere Möglichkeiten gibt, und in Zukunft immer mehr, wird dabei hintan gestellt.

Wir müssen uns endlich bewusst werden, was wir uns mit den bisherigen Ansätzen an Lebensqualität verbauen. Dabei wissen wir längst: Was hinten aus den Autos rauskommt, ist kein Blütenstaub, wie mein Kollege Stephan Rammler in seinem neuen Buch «Volk ohne Wagen» so anschaulich demonstriert. – Wir wissen, dass wir wegen der Verkehrsemissionen pro Jahr sehr viele frühzeitig Verstorbene riskieren. Das nehmen wir einfach in Kauf. Wir bauen unsere Städte immer noch nach dem alten LeCorbusier-Prinzip: Hier wird gearbeitet, dort gelebt. Was dazwischen liegt, ist nicht Aufenthaltsraum, sondern Transferraum. Das wird viel zu wenig hinterfragt.

GN: Weil das Auto in der heutigen Gesellschaft einen wichtigen Stellenwert hat…

Thomas Sauter-Servaes: Klar, wenn ich heutzutage mein Leben plane, ist das Auto der Komplexitätsreduzierer Nummer eins. Nichts macht mein Leben so einfach wie ein Auto. Meine Kollegen in Berlin nennen es die Rennreiselimousine. Ich kann damit weite Fahrten machen und meinen Skisack jederzeit dabei haben. Ich bin flexibel, kann jederzeit in die Berge fahren, noch drei Leute mitnehmen, besser geht es ja gar nicht!

Das ist im Kopf so tief verankert, das kriegt man so schnell nicht raus. Und doch muss es sein: Denken wir an die Klimaziele, oder an die Gesundheitsprobleme. Dabei geht es nicht nur um die Schadstoffe, die wir einatmen, sondern auch darum, dass wir uns zu wenig bewegen. Künftig will man sogar den ÖV von Tür zu Tür bekommen. Das heisst: Ich bewege mich dann tatsächlich nur noch vom Stuhl, auf dem ich sitze, zum nächsten Stuhl, auf den ich mich wieder setze. Das dadurch angesetzte Fett versuche ich dann in einem Fitnessstudio abzutrainieren. Aus meiner Sicht ist das totaler Irrsinn. Aber dahin geht momentan der Trend – dieser Convenience-Megatrend.

GN: Was wäre die Alternative?

Thomas Sauter-Servaes: Bisher haben wir uns viel zu wenig mit der Frage befasst: Was wäre ein alternatives Mobilitätsbild, ein alternatives Stadtbild? Wir lassen uns von Trends und Prognosen treiben, statt dass wir uns fragen: Wo wollen wir hin? Was ist unsere Vision vom Leben 2040? – Davon ausgehend müssten wir uns überlegen: Wie nutzen wir die neuen Technologien, um diese Vision zu erreichen?

GN: Wohin müsste die Reise denn gehen?

Thomas Sauter-Servaes: Meine Vision ist ganz klar: Ja, selbstfahrende Fahrzeuge werden kommen. Und auch eine neue Art von öffentlichem Verkehr – mit Sammeltaxi-Fahrzeugen, die kleiner sind als unsere heutigen Busse, und nach dem Sharing-Prinzip benützt werden. Das kommt bestimmt. Dank der neuen Technologien werden wir für den Verkehr weniger Flächenbedarf haben. Für Lissabon etwa gibt es Berechnungen, die zeigen, dass das heutige Mobilitätsvolumen mit 10% der Autos abgedeckt werden kann: Dank selbstfahrender Fahrzeuge, die geshared werden und nicht mehr in Einzelbesitz sind, kombiniert mit starken ÖV-Achsen. Technisch ist das bald machbar. Zudem braucht es keine Parkplätze mehr, so dass allein in der Innenstadt von Lissabon Flächen in der Grösse von 210 Fussballfeldern frei werden.

Diese frei werdenden Flächen müssen wir nutzen, um die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sowie die Bedingungen für den «muskelgetriebenen Verkehr» zu verbessern. Warum können heute zwei Leute im Auto geruhsam nebeneinander sitzen und miteinander reden? Als Fahrradfahrer ist mir das verwehrt. Da geht es keine drei Minuten, bis hinter mir einer hupt, wenn wir zu zweit nebeneinander radeln. Zudem ist es verboten und lebensgefährlich. Obschon man diese Qualität doch gerade in jenem Verkehr anbieten müsste, der viel gesünder ist, der weniger Abgase produziert und zudem noch den Nahraum stärkt. Das ist die Richtung, in die wir uns bewegen müssen.

GN: Selbstfahrende Fahrzeuge führen also dazu, dass es in den Städten automatisch mehr Freiraum für RadfahrerInnen und FussgängerInnen gibt?

Thomas Sauter-Servaes: Das ist eine einmalige Chance, die wir haben. Aber ohne lenkende Eingriffe geht das nicht. Zunehmende Digitalisierung und Roboterisierung werden dazu führen, dass Mobilität sehr viel billiger wird. Allein schon, weil es mehr Wettbewerb geben wird. Deshalb müssen wir rechtzeitig damit anfangen, den Verkehr mittels Mobility Pricing mindestens auf dem heutigen Preisniveau zu halten, wenn nicht gar zu verteuern. Ansonsten werden wir soviel Mehrverkehr haben, dass wir diese Reduktion auf 10 Prozent nicht erreichen.

GN: Das heisst, man müsste die Mobilität künstlich verteuern?

Thomas Sauter-Servaes: Mein Plädoyer lautet: Verkehr muss genauso viel kosten, wie er Schaden anrichtet. Das Verursacherprinzip funktioniert heute nicht – der Verkehr kommt für die Kosten, die er im Gesundheits- und Umweltbereich verursacht, nicht auf. Zudem muss die Finanzierung für den Unterhalt der Verkehrsinfrastruktur neu organisiert werden: Benzin und Diesel sind Auslaufmodelle. Das heisst, künftig können wir die Strasseninfrastruktur nicht mehr über die Mineralölsteuer finanzieren. Deshalb brauchen wir ein Mobility Pricing mit smarten Mechanismen.

GN: Den Verkehr verteuern heisst aber, dass man der Mobilität Schranken setzt. Ist ein derartiger Eingriff sozial und wirtschaftlich vertretbar?

Thomas Sauter-Servaes: Heute heisst es: Mobilität gleich Verkehr. Mobilität heisst aber nur, dass ich einen bestimmten Möglichkeitsraum habe, Erreichbarkeiten. Aber muss ich das in Zukunft alles physisch machen? Muss ich mich dafür tatsächlich bewegen, und wenn ja, wie weit muss ich mich bewegen? Ist es unser Ziel, dass wir alle in Zukunft in irgendwelchen riesigen Shopping Zentren einkaufen, für die wir kilometerweit fahren müssen? Oder stärken wir eher die Nahkultur? Heute kaufen alle bei Amazon, Zalando etc. ein. Soll so etwas weiter forciert werden? Ist das der Weg – oder nicht? Darüber muss man sich klar werden. Im Moment sieht man diese ganzen Trends als gottgegeben. Das sind sie aber nicht.

GN: Trotzdem heisst es bei den Promotoren des A5-Westasts auch immer wieder, für die wirtschaftliche Entwicklung der Region brauche es entsprechende Strassenkapazitäten…

Thomas Sauter-Servaes: Noch einmal: Wir haben prinzipiell kein Kapazitäts- sondern ein Auslastungsproblem. Alles, was da draussen rumfährt an leeren LKWs, an halbleeren Autos – da verschwenden wir extrem viele Ressourcen. Ein Auto steht 95% der Zeit herum. Auch die Wirtschaft muss zusehen, dass sie in Zukunft ihre Prozesse effizienter abwickelt. Dort ist man allerdings bereits einen Schritt weiter als der private Individualverkehr – einfach, weil die Kosten ganz anders gerechnet werden, als ich das mit meinem Privatfahrzeug tue. Insofern: Ja, die Wirtschaft hat natürlich ein grosses Interesse daran, dass es Strassenkapazitäten gibt, dass man eine flexible Versorgung bekommt. Doch diese wird in Zukunft sowieso ganz anders aussehen.

GN: Inwiefern?

Thomas Sauter-Servaes: Zum Beispiel durch die 3D-Drucker. In Zukunft werden viele Produkte wieder lokal hergestellt: Statt in China, bestelle ich zum Beispiel meine Turnschuhe im 3D-Druckshop vor Ort. Dadurch müssen nur noch die Rohstoffe transportiert werden, womit man die Transporteinheiten stark bündeln kann. Das heisst, die Produktion, die sich in den letzten Jahrzehnten wegverlagert hat, wird in Zukunft wahrscheinlich wieder vermehrt lokal stattfinden. Das ist eine der grossen Visionen.

GN: Wie könnte man, vor diesem Hintergrund, die 2 Milliarden, die für den A5-Westast reserviert sind, aus Ihrer Sicht zukunftsfähig investieren?

Thomas Sauter-Servaes: 50 Prozent der Automobilfahrten, die in den grösseren Schweizer Städten stattfinden, sind Strecken unter 5 Kilometern. Wenn ich nur schon die Hälfte davon auf andere Verkehrsträger brächte – wenn die Leute zu Fuss unterwegs wären, mit dem Fahrrad, mit einer effizienten Trambahn – würden bereits enorme Kapazitäten frei! Leute, die diese Wege nicht mehr mit dem Auto zurücklegen, werden sich fragen: Brauche ich überhaupt noch ein eigenes Auto? – Ich würde also damit beginnen, den Nahraum zu stärken. Indem ich etwa sinnvolle Velokonzepte erstelle und Aufenthaltsräume schaffe, wo ich mich als Fussgänger oder Velofahrer gerne bewege. Nebst den herkömmlichen Velos gibt es heute eine Reihe von Mikromobilen – E‑Bikes, kleine Tretroller mit Elektroantrieb… In diese Richtung gibt es extrem spannende Neuentwicklungen. Die Leute müssten dazu gebracht werden, die kurzen Strecken sinnvoll zu bewältigen, und ihre Einkäufe im 5‑Kilometer-Radius zu tätigen.

GN: Nun läuft aber die Entwicklung in Sachen Angebot in vielen Städten – auch in Biel – genau in die umgekehrte Richtung: Immer mehr Läden und Dienstleistungsangebote verschwinden aus den Quartieren und der Innenstadt…

Thomas Sauter-Servaes: Wenn man die Aufenthaltsqualität und die Nahraum-Mobilität verbessert, wird es auch wieder attraktiver, dort etwas anzubieten. Deshalb heisst unser Studiengang hier an der ZHAW bewusst Verkehrssysteme: Die Leute müssen lernen, systemisch zu denken. Statt Kapazitätsprobleme weiterhin mit neuen Strassen anzugehen, müssen wir junge Leute in die Verkehrsbranche bringen, die sich überlegen: Wie kann ich die Leute in dieser Stadt, in diesem Quartier dafür begeistern, aufs Fahrrad umzusteigen? Was kann vor Ort dazu beitragen, dass die Leute bereit sind, ihr Verhalten zu verändern?

GN: Gibt es Beispiele dafür? Wie muss man sich einen solchen Prozess vorstellen?

Thomas Sauter-Servaes: Es gibt verschiedene Ansätze für den Aufbau eines nachhaltigen lokalen Verkehrsmanagements. Zum Beispiel über Sharing-Plattformen, die es ermöglichen, sich in der Nachbarschaft auszutauschen. Heute brauchen wir solche Apps, weil wir unsere Nachbarn nicht mehr kennen. Weiss ich, ob mein Nachbar eine Bohrmaschine hat, die er verleihen würde? Sobald ich solche Informationen habe, kann ich bei meinem Konsum ganz anders reagieren. Das gilt auch für den Verkehr: Braucht jeder im Quartier sein eigenes Auto, wenn 20 Leute bereit sind, ihr Auto zu teilen? Solche Ansätze werden heute immer einfacher, da jeder einen kleinen Riesencomputer in Form eines Smartphones im Hosensack hat…

Die Hightech-Angebote können als initialer Push benutzt werden, um die Nachbarschaft zu stärken. – Im Moment lassen wir uns allerdings zu stark von den Ideen der Technologieunternehmen treiben, die uns alles als möglich verkaufen wollen. Da müssen wir aufpassen: Wir brauchen eine Vision, um zu wissen, wie wir die Technik einsetzen wollen, um unsere Lebensqualität zu steigern. Das ist beim Smartphone nicht anders als beim Tunnelbau: Nur weil eine Lösung technisch machbar ist, heisst das noch lange nicht, dass sie in die richtige Richtung führt…

GN: Sie sind auch Mitglied des Netzwerks «Denkfabrik Mobilität», das sich mit Visionen der neuen Mobilität auseinandersetzt. Was steckt dahinter?

Thomas Sauter-Servaes: Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern der Denkfabrik. Sie entstand aus der Überzeugung, dass wir nicht so weitermachen können, wie bisher. Deshalb haben wir ein Manifest verfasst und versuchen, künftige Ansätze einer nachhaltigen Mobilität zuerst einmal experimentell durchzudenken.

GN: Wie sieht es aus mit konkreten Projekten? Zum Beispiel einer Diskussion rund um zukunftsfähigen Verkehrslösungen in der Region Biel?

Thomas Sauter-Servaes: Das wäre durchaus möglich. Die Denkfabrik will sowohl über grosse Strategien nachdenken, wie sich auch mit konkreten Problemen und Fragestellungen auseinandersetzen. Wir wollen unsere Ideen in realen Projekten testen. Deshalb sind wir auch immer gerne bereit, als Sparringpartner zu dienen. Die Denkfabrik Mobilität kann – zum Beispiel im Rahmen von Workshops – Rückfragen stellen, Ideen aus anderen Projekten mitbringen und als Kopföffner dienen – raus aus dem alten Denken, neue Horizonte aufzeigen…

© Gabriela Neuhaus, Februar 2018

WINTERTHUR UND ZÜRICH

GEHEN VORAN

Tempo 30 innerorts bringt zahlreiche Vorteile. Das ist längst kein Geheimnis mehr. Weltweit beschliessen deshalb immer mehr Dörfer und Städte, die Höchstgeschwindigkeit auf ihren Strassen auf 30 km/h zu begrenzen.

Seit Mitte Mai gilt in Spanien innerorts auf praktisch allen Strassen die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h – auf engen Strassen sogar Tempo 20. Anfang Juli haben die deutschen Städte Aachen, Augsburg, Freiburg im Breisgau, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm bekannt gegeben, grossflächig Tempo 30 zu testen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO lancierte dieses Frühjahr die Kampagne «Streets for Life #Love30» – im Zentrum ihrer Argumentation steht die Verbesserung der Sicherheit auf den Strassen. Den Beweis, dass Tempo 30 die Unfallzahlen drastisch reduziert, hat etwa die finnischen Hauptstadt Helsinki längst geliefert. Dort gilt seit Jahren auf praktisch allen Strassen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, wodurch die Unfälle mit Verletzten stark zurückgegangen sind.

Tempo 30 bringt aber noch ganz andere Vorteile. So wird durch die Verlangsamung des motorisierten Verkehrs die Lärmbelastung gesenkt, die Luftqualität verbessert sowie die Lebens- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessert. Alles auch Faktoren, die Menschen dazu animieren, sich vermehrt zu Fuss oder mit dem Fahrrad fortzubewegen. «Wir wollen den Verkehr in den Städten effizienter, klimaschonender und sicherer machen», lässt sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung zur Tempo-30-Offensive der deutschen Städte in der Zeit zitieren.

Und in der Schweiz?

Obschon der Bundesrat vorläufig noch die generelle Einführung von Tempo 30 innerorts ablehnt, gibt es auch hierzulande zahlreiche Städte und Gemeinden, die vorwärts machen. Allen voran die Städte Winterthur und Zürich, die in den kommenden Jahren flächendeckend ein Tempolimit von 30 km/h einführen werden. In Lausanne gilt bereits ab September ein Tempo-Limit von 30 km/h – zwischen 22 Uhr bis morgens um 6 Uhr – langfristig will man auch hier flächendeckend und ganztags die Geschwindigkeit auf maximal 30 km/h reduzieren.

Natürlich wäre ein Tempolimit von 30 km/h auch für die Städte Biel und Nidau eine ausgezeichnete Option. Leider beschränkt man sich hier (vorläufig) noch auf vereinzelte Temp 30er Zonen. Eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 könnte hingegen die Lärmbelastung – etwa in der Seevorstadt – drastisch reduzieren und darüber hinaus die Lebensqualität für Anwohnerinnen und Anwohner sowie PassantInnen verbessern.

ACHTUNG!

Für alle, die der Meinung sind, es brauche auch in Zukunft einen starken Verein, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die erfolgreich gegen den Westast gekämpft haben gegenüber Behörden und Planern zu vertreten: Die alles entscheidende Mitgliederversammlung vom Komitee «Westast so nicht! » vom 10. August 2021 nicht verpassen.

Hier zur Inspiration die Anträge, die wir diese Woche eingereicht haben:

«NUR DIE HALBE MIETE»

Michael Clerc findet in seinem heutigen Leserbrief im Bieler Tagblatt deutliche Worte in Bezug auf die mangelhafte Förderung der aktiven Mobilität in der Stadt und Region Biel.

Weder die im Herbst 2019 angekündigte Teilsperrung zweier Strassenabschnitte für den Autoverkehr noch die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Dialogprozess in den Bereichen öV, MIV, Fuss- und Veloverkehr wurden bisher an die Hand genommen, kritisiert Clerc und schreibt weiter:

«Zu allem Übel will sich nun auch ‹Westast so nicht!› auflösen. Der Verein hat mit der Verhinderung des Westasts einen grossen Erfolg errungen. Aber das ist nur die ‹halbe Miete›.

Der zweite Vereinszweck ist es, ‹die Grundlage für eine zukunftsgerichtete Stadtentwicklung in Biel zu schaffen›. Dieses Ziel ist noch nicht erreicht, solange die fortschrittlichen Mobilitätsformen von der Stadt dermassen vernachlässigt werden. Es ist vor allem für den nachhaltigen Langsamverkehr in Biel eminent wichtig, dass sich der Verein für diesen Zweck weiterhin einsetzt und die Stadt hierbei gewohnt kompetent, aber auch kritisch begleitet.»

Klarer könnte man die Notwendigkeit für die Weiterführung des Vereins nicht benennen. Kommt hinzu: Falls das Komitee am 10. August tatsächlich liquidiert werden sollte, wie dies die Mehrheit des aktuellen Vorstands anstrebt, hat der grösste Player unter den westastkritischen BürgerInnenorganisationen auch keinen Einsitz mehr in die Reflexionsgruppe von Espace Biel/Bienne. Nidau. Der Organisation, welche die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Dialogprozess, die vom Komitee «Westast so nicht!» massgeblich mitgeprägt worden sind, kritisch begleiten soll.

LUZERN MACHT ES VOR:

DIE STADT BIETET DEM

KANTON DIE STIRN

Im Ringen um die A5-Westastautobahn lohnt sich ein Blick nach Luzern: Dort zeigen die politisch Verantwortlichen, wie man gemeinsam verhindert, was nicht in die Stadt gehört:

Die SP der Stadt Luzern hat Mitte Mai 2018 beschlossen, eine städtische Initiative zur Verhinderung der Stadtautobahn «Spange Nord» zu lancieren. Diese soll in enger Zusammenarbeit mit Quartiervereinen, Verbänden, weiteren Parteien und Bürgerbewegungen erarbeitet werden.

Im März hatte sich bereits die Luzerner Stadtregierung klar und deutlich gegen das von Bund und Kanton unterstützte Autobahnprojekt ausgesprochen. Dies, nachdem von Seiten der Stadt die Planung für die «Spange Nord» in der Vergangenheit während Jahren mitgetragen worden war.

Neue Verkehrszählungen und die Einsicht, dass «derart breite Strassen» in einer Stadt heute nicht mehr akzeptierbar seien, hätten den Ausschlag für den stadträtlichen Entscheid gegeben, führte Adrian Borgula, Vorsteher der städtischen Umwelt- und Mobilitätsdirektion, im April gegenüber «zentralplus» aus.

Damit stellt sich die Stadt Luzern in Frontal-Opposition zu den Plänen von Bund und Kanton. Der Luzerner Kantonsrat hatte noch Anfang Mai – gegen den Widerstand von SP, Grünen und GLP, einen weiteren Planungskredit von 6,5 Millionen Franken für das umstrittene 250-Millionen-Projekt gesprochen.

An vorderster Front gegen das stadtzerstörerische Luzerner-Autobahnprojekt kämpft die rot-grüne Stadtregierung mit SP-Stadtpräsident Beat Züsli. Nun gibt es zusätzliche Unterstützung durch eine Initiative, die von der SP lanciert und breit abgestützt werden soll.…

Gelingt in Biel ein ähnlicher Schulterschluss? Die rot-grüne Stadtregierung, Stadtparlament, die Parteien und BürgerInnenbewegungen gemeinsam können die A5-Westastautobahn durch Biel verhindern, indem sie gemeinsam Bund und Kanton die Stirn bieten!

Dies setzt aber voraus, dass die Bieler Stadtregierung wie auch das Stadtparlament den WählerInnenauftrag ernst nimmt, wie dies in Luzern der Fall war…

UNSER BIEL 2038

Wie sieht Biel in 20 Jahren aus? Wie soll sich die Stadt entwickeln? Wer soll mitdiskutieren – zum Beispiel, wenn es um die Westast-Varianten geht? – Gedanken von Martín Zingg, Gymnasiast, Jungunternehmer und Grossratskandidat.

Wie sieht Biel in 20 Jahren aus? Wie soll sich die Stadt entwickeln? Wer soll mitdiskutieren – zum Beispiel, wenn es um die Westast-Varianten geht? – Gedanken von Martín Zingg, Gymnasiast, Jungunternehmer und Grossratskandidat.

Text: Martín Zingg

Ich lebe nun seit gut 12 Jahren in Biel. Auch wenn es nicht nach enorm viel klingen mag, für einen 18-Jährigen ist es das: Ich wurde hier eingeschult, hier hatte ich meine erste Liebesgeschichte, meine erste Rauferei, meinen ersten Eishockey-Match – auch wenn dieser von mir als langweilig quittiert wurde.

Wenn ich mittlerweile durch Biel laufe kommt es mir so vor, als wüsste ich mehr über diese Stadt als über die Fächer, welche mir unterrichtet werden. Dies ist aber nur zum Teil richtig: Auch wenn man in 12 Jahren viel über diese Stadt lernt, so dauert es doch weit länger, nur annähernd alle Facetten und geheimen Wunder der bilinguen Uhrenmetropole zu sehen. Und gerade diese machen Biel zu einem ganz besonderen Ort: Die Subkulturen, welche spontan entstehen und sich frei entwickeln können. Die Kultur, die hier andere Wege geht und eine Gesellschaft, die diesen Umstand nicht nur akzeptiert, sondern auch schätzt und weiterträgt.

Wer sich längere Zeit in dieser Stadt aufhält bemerkt, dass Biel es wagt, seinen eigenen Weg zu gehen. Allerdings gibt es zwei unterschiedliche Richtungen. Auch wenn ich in den bisherigen Zeilen ins Schwärmen geriet und ich nicht oft genug betonen kann, wie sehr mir diese Stadt – trotz oder eben aufgrund des «nicht Perfekten» – ans Herz gewachsen ist, so erstaunt mich deren Werdegang vor allem in letzter Zeit zu oft. Das liegt nicht an der Bevölkerung, welche diese Stadt färbt und prägt, sondern an Planungskomitees und der Stadtregierung. Diese versuchen, aus Biel ein zweites Zürich zu machen.

Während sie danach streben, an dessen finanziellem Erfolg teil zu haben, vergessen jene, welche hinter den Schreibtischen milliardenschwere Versuche unternehmen, unsere Stadt zu zu betonieren, dass wir nicht Zürich sind. Biel funktioniert anders. Ich will hier keinesfalls eine Diskussion darüber führen, welche der beiden Städte nun besser, innovativer oder zukunftsreicher ist. Ich will nur erwähnt haben, dass es mir sinnlos erscheint zu leugnen, dass es einen Unterschied gibt. Und eben da zeigt Biel seine zwei Gesichter.

Zum einen ist Biel ein «um die Ecke-Denker». Eben diese Eigenschaft macht Biel einzigartig, aber auch gross. Projekte wie der Innovations Park, LaWerkstadt und viele weitere zeigen, welchen Gewinn unkonventionelles und innovatives Denken bringt, das in Biel möglich ist. Unsere Stadt denkt an die Zukunft und könnte diese für sich gewinnen. Wenn da nicht das zweite Gesicht wäre…

«Wir betonieren das zu» hängt wohl in der Stadtverwaltung in goldenen Buchstaben über der Tür. Diesen Eindruck erhält man zumindest, wenn man die letzten Bauprojekte in Biel betrachtet: Da ist der Ost-Ast, dann die Esplanade und für die Zukunft betoniert man noch den Seezugang zu. Sowohl Agglolac als auch der Westast hätten nämlich dies zur Folge.

Ein solch unheimlich teures und mit 15 Jahren (!) Bauzeit verbundenes Infrastrukturprojekt wie der Westast kann nicht im Interesse der Bevölkerung liegen. Das hört man immer lauter. Mit Aktionen wie «Biel wird laut» zeigt die Bieler Bevölkerung, dass sie an die Zukunft denkt, sich um diese sorgt und für diese auch aufsteht. Wieso also sieht unsere Stadtplanung so aus, als wolle man die Denkweise aus den 1960ern 1:1 übernehmen? Ab und zu kommt es mir so vor, als würde die Verwaltung entweder vergessen oder gekonnt ignorieren, dass Biel eine gewisse Eigenheit hat und diese erhalten will.

Ich will aber dem Titel gerecht werden und zwei Fragen beantworten: Wie sollte Biel in 20 Jahren aussehen, und wieso interessiert mich das überhaupt?

Die zweite Frage ist mit ein paar Sätzen beantwortet: Ich setzte mich für eine gute Zukunft ein, weil ich mich in 20 Jahren noch in der ersten Hälfte meines Lebens befinde. Ich vertrete eine Generation, welche die Zukunft mitbestimmen will, weil sie diese braucht.

Wenn man langfristige Entscheidungen trifft, sollte man immer auch mit denen reden, welche mit diesen leben müssen. Und das sind wir: Die Jugend! Wir sind nicht einfach jene, welche die ganze Zeit im «Chessu» verbringen und nur Videospiele spielen. Meine Generation hat ein politisches Interesse daran, die Zukunft unserer Stadt mitgestalten zu können. Dies geschieht nicht nur durch Jungparteien, sondern vor allem durch Projekte, welche wir tagtäglich mitgestallten und wo wir uns einbringen. Wenn man uns die Chance gibt am «Erwachsenentisch» mitzureden, die Altersfrage ignoriert und gemeinsam an einem Strang zieht, wird man sehen, dass das für alle ein Gewinn ist.

Wie aber wird Biel in zwei Jahrzehnten aussehen? Diese Frage ist um einiges komplexer. Nicht nur, weil ich weder ein Stadtplanungsexperte noch ein Wahrsager bin, sondern auch, weil es in meinen Augen zwei Möglichkeiten gibt.

Sollten sich diese Stimmen durchsetzen, welche aus Biel ein NeuZürich machen wollen, wird unsere Stadt nicht mehr wieder zu erkennen sein: Der berühmte «Chessu», oder AJZ wie er zur Gründungszeit vor 50 Jahren genannt wurde, ist durch die Oberklassewohnungen vertrieben worden. Zwar kommt man mit dem Westast, welcher gerade fertig gebaut wird, etwas schneller nach Biel – es gibt jedoch weniger Gründe, Biel zu besuchen. Der Seezugang wurde entweder privatisiert, betoniert oder so sehr umgestaltet, dass er eher einer Last gleicht. Alle interessanten Subkulturen sind aus Biel ausgeflogen. Wieso sollte man noch bleiben?

Ich will den Fortschritt auf keinen Fall verteufeln: Eine Stadt muss sich entwickeln und der Zukunft entgegenschauen, jedoch sollten wir uns die Frage stellen, ob das unser Weg ist. Wollen wir eine Autobahn, obwohl Trends zeigen, dass immer weniger Menschen Auto fahren?

Ich glaube nicht, dass sich jene Stimmen durchsetzen werden. Diese Bestrebungen, aus Biel ein NeuZürich zu machen, sind eher temporärer Natur. Das Problem ist, dass sie langfristig Schaden anrichten können: Entscheidet man sich heute für den Westast, bringt es nichts, diesen Entscheid in 10 Jahren zu bedauern. Und dieses Bedauern wird kommen! Dannzumal könnte ich höchstens diesen Artikel ausdrucken und sagen: «Ich habe es euch ja gesagt». Aber was bringt es mir? Viel lieber setzte ich mich jetzt für ein Biel ein, welches innovativ bleibt und seinen eigenen Weg geht. Denn das ist in meinen Augen das Beste, was diese Stadt machen kann.

Und ich bin dabei nicht alleine. Gerade bei Themen wie dem Westast zeigt sich, dass ein grosser Teil der Bieler Bevölkerung aufsteht, seine Meinung sagt und für ein besseres Biel kämpft. Das geschieht generationenübergreifend. Doch wir sind noch nicht am Ende dieser Reise. Das Komitee «Westast so nicht» hat eine Alternative vorgestellt, die im Moment diskutiert wird. Bevor wir diese aber als «kleineres Übel» durchwinken, sollten wir uns grundsätzlich die Frage stellen: Brauchen wir überhaupt eine Autobahn? Oder ist vielleicht auch die Alternativlösung zu viel?

Ich persönlich will nicht zwischen Pest und Cholera wählen, wenn es eine dritte Möglichkeit gibt. Jemand anderes ist vielleicht für die Alternativlösung, andere sind für den Westast in seiner ursprünglichen Form. Da sind wir alle gefragt. Denn nur, wenn wir zu unseren unterschiedlichen Meinungen stehen und diese laut aussprechen – nur wenn wir uns einbringen, kann eine Diskussion entstehen. Und diese braucht es wirklich.

Bei der ersten Version des Westasts wurde die Partizipation unterbunden, die Diskussion wurde ohne die Bevölkerung geführt. Diesen Fehler sollten wir nicht noch einmal machen. Alle Möglichkeiten müssen zur Debatte stehen, wenn es um den Entscheid geht. Denn nur mit eben dieser Diskussion, kann Demokratie wachsen und bestehen.

DIE NEUE

VERKEHRSPOLITIK:

LENKEN STATT BAUEN

Klaus Zweibrücken ist Professor für Verkehrsplanung an der Hochschule Rapperswil. Über das A5-Westastprojekt schüttelt er den Kopf. Sein Fazit: Ein Lösungsversuch, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.

Klaus Zweibrücken ist Professor für Verkehrsplanung an der Hochschule Rapperswil. Über das A5-Westastprojekt schüttelt er den Kopf. Sein Fazit: Ein Lösungsversuch, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.

Interview: Gabriela Neuhaus (September 2017)

Bild: HSR/Adrian Guntli

GN: In Biel wächst der Widerstand gegen die A5 Westast-Autobahn, das Projekt polarisiert. Was halten Sie als Verkehrsplaner von diesem Projekt?

Klaus Zweibrücken: Wir haben dieses Projekt an unserer Hochschule bisher nicht thematisiert. Aber wenn Sie mir diese Pläne zeigen, schüttle ich als Verkehrsplaner nur den Kopf und sage: Nein, das war einmal – heute doch nicht mehr!

GN: Also eine Besonderheit beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in der Schweiz?

Klaus Zweibrücken: Ich wurde schon häufiger mit solchen Projekten konfrontiert, bei denen städtische Verkehrsprobleme mit dem Bau grosser Strassen gelöst werden sollen. Die beiden letzten waren der Stadttunnel in Rapperswil und die Stadtdurchfahrt in Zug. Beide Projekte wurden jedoch an der Urne abgelehnt.

Der A5 Westast in Biel weist ähnliche Planungsmuster auf, wie die verworfenen Projekte: Das Herzstück ist ein Tunnel, zunächst unter der ganzen Stadt hindurch, um den Autoverkehr zu entsorgen. Dann merkt man plötzlich, dass auch noch Anschlüsse nötig wären, weil sonst nur der Durchgangsverkehr den Tunnel nutzt. Und der Durchgangsverkehrsanteil ist meist gering – in Rapperswil etwa beträgt er in der Innenstadt gerade mal 13 Prozent. (Anmerkung der Red.: In Biel rund 18 Prozent). Dafür lohnt sich eine so aufwändige Baumassnahme nicht. Deshalb die Idee, Anschlüsse zu bauen, um das Stadtnetz mehrfach und besser an die Autobahn anzubinden. Was natürlich nicht funktioniert.

GN: Weshalb nicht?

Klaus Zweibrücken: Es ist unmöglich, eine Hochleistungsstrasse mit Verknüpfungen in einem städtischen Umfeld zu realisieren. Das braucht viel zu viel Platz und zerstört die Strukturen. Deshalb haben die StimmbürgerInnen in Rapperswil den Tunnel abgelehnt. In Zug waren die hohen Kosten ausschlaggebend für die Ablehnung: Solche Anschlüsse sind enorm teuer, weil Sie die Teile der Stadt dafür umspaten müssen.

In solch gut erschlossenen Gebieten sollte man Wohnungen bauen, keine Autobahnen. Auch in Biel würden zentrale Teile der Stadt mit Verkehrsbauten kaputt gemacht. Da muss ich meinem Kollegen Knoflacher schon recht geben: Das ist 1960er Jahre – nicht 21. Jahrhundert. Heute versucht man, den Verkehr zu regulieren und nicht, im besiedelten Bereich noch mehr Angebote für den Autoverkehr zu schaffen.

GN: Die «städtebauliche Begleitplanung» der Gemeinden Biel und Nidau sieht vor, im Bereich des Vollanschlusses beim Bahnhof einen neuen, stark verdichteten Stadtteil hochzuziehen.…

Klaus Zweibrücken: Stadtentwicklung nach Innen macht Sinn, vor allem im Zentrum. Aber gerade dort braucht es eine Erschliessung mit öffentlichem Verkehr, nicht mit dem Auto. Es ist widersinnig, am zentralsten Punkt der Stadt, gleich beim Bahnhof, eine Erschliessung zu wählen, die so viel Platz verschwendet!

Die Zäsur, dort wo die Autobahn offen verläuft, bliebe auch auf lange Sicht ein schwer überwindbares Hindernis in der Stadt. – Oder eine solche Schneise wird dann irgendwann für teures Geld wieder zugedeckelt, wie z.B. in Zürich-Schwamendingen. Und in Biel will man heute noch so etwas bauen – das ist schon kurios.

GN: Die Befürworter argumentieren, der A5-Westast gehöre zum beschlossenen Schweizer Autobahnnetz, das nun vollendet werden müsse… Ist dieser Netzbeschluss tatsächlich so zwingend?

Klaus Zweibrücken: Der Netzbeschluss stammt aus den 1960er Jahren. Das Nationalstrassennetz ist heute weitgehend gebaut, man findet nur noch ein paar kleine fehlende Teilstücke.. Die Linienführung basiert auf alten Netzplänen, die nie überprüft worden sind. Und Zweckmässigkeitsuntersuchungen zu Strassenbauten blenden meist raumplanerische oder städtebauliche Aspekte aus.

GN: Ende Oktober 2017 wird der Ostast der sogenannten «A5-Umfahrung» durch Biel in Betrieb genommen. Die Behörden stellen in Aussicht, dass damit bereits zwei Drittel der Stadt vom Verkehr entlastet würden. Ist das realistisch?

Klaus Zweibrücken: Ich kann dies im Einzelfall nicht beurteilen, aber ich kenne keine Beispiele mit einer so hohen Entlastungswirkung.

GN: In Biel spricht man von 80 Prozent hausgemachtem Verkehr, der aus den Quartieren auf die vierspurige Autobahn umgeleitet werden soll. Die A5 ist jedoch ab dem Vingelztunnel, dem Seeufer entlang, bloss noch zweispurig. Ein Nadelöhr, das bleibt…

Klaus Zweibrücken: Das würde bedeuten, dass man innerorts einen wesentlich höheren Standard als ausserorts realisiert. Das ist nicht üblich und bringt auch gar nichts. Solche Engpässe können sogar dazu führen, dass in der Stadt neue Staus entstehen. Ein Klassiker, den wir kennen – etwa vom Bareggtunnel: Einige Zeit nach der Kapazitätserweiterung, gibt es wieder Stau, also baut man erneut die Engpässe aus… ein Fass ohne Boden.

GN: Was gibt es für Alternativen? Wäre eine Lösung nach dem Motto «Lenken statt Bauen» im Fall des A5-Westasts in Biel denkbar?

Klaus Zweibrücken: Diese Möglichkeit gibt es immer, das ist aber ein grundsätzlich anderer Ansatz. Was wir in Biel aktuell sehen, ist der Infrastruktur-Ansatz, wo man versucht, mit Strassenausbauten Probleme zu lösen. Dieser Ansatz ist eigentlich längst gescheitert: Seit 50 Jahren bauen wir Strassen und haben damit keine Strassenverkehrsprobleme gelöst. Im Gegenteil, diese Probleme sind immer grösser geworden, weil jede Strasse ja auch wieder neuen Verkehr erzeugt. Und einen Anreiz schafft, das Auto zu benutzen.

Bis jetzt hat man die Fortsetzung der A5 durch Biel vom Nationalstrassennetz her betrachtet und gesagt: Es braucht eine Verbindung von A nach B. In einem Stadtgebiet sollte man das nicht tun. Man müsste von der Stadtstruktur ausgehen und fragen: Was brauchen wir für eine Mobilität, um die Stadt zu erschliessen? – Eine Autobahn, die mitten durchs Stadtgebiet führt, ist kein zeitgemässer Weg. Die Autos, die von aussen kommen, sollten nur dosiert in die Stadt hinein gelassen werden, damit dort gute Verhältnisse für den öffentlichen Verkehr sowie für den Fuss- und Randverkehr geschaffen werden können.

GN: Die Hälfte der sogenannten Umfahrungsstrasse in der Region Biel ist nun bereits gebaut. Somit ist es wohl zu spät, um den anderen, von der Stadt her gedachten Ansatz, zu wählen?

Klaus Zweibrücken: Ich kenne die konkreten politischen Verhältnisse nicht. Aber: Solange eine Strasse nicht gebaut ist, ist immer noch Zeit, darüber nachzudenken und klüger zu werden. Die Verkehrsprobleme muss man an den Eingängen zur Stadt lösen.

GN: Wenn die Probleme an den Eingängen liegen, was haben die Ein- und Ausfahrten für eine Funktion? Die Behörden in Biel sprechen davon, dass dadurch der Stadtverkehr auf die Autobahn gesogen werde…

Klaus Zweibrücken: Das Gegenteil ist der Fall: Die Anschlüsse ziehen natürlich den Verkehr in die Stadt hinein. Das ist ein völlig anderer Ansatz als die Dosierung, die nur eine verträgliche Menge Verkehr in die Stadt hereinlässt. In Biel kombiniert man den Autobahnanschluss mit einer neuen Erschliessung der Stadt.

Aus meiner Sicht passt ein Autobahnanschluss grundsätzlich nicht in das Gefüge einer Stadt. Das passt in Zürich nicht, das passt in St. Gallen nicht, das passt in Biel nicht. Und zwar, weil dies zwei völlig unterschiedliche Dinge sind: es ist unmöglich, eine Autobahn-Querverbindung und eine Stadterschliessung unter einen Hut zu bringen.

GN: Wie würde denn eine «Dosierung am Stadtrand» aussehen?

Klaus Zweibrücken: Es braucht Lenkungsmassnahmen, die dafür sorgen, dass der Verkehr bei der Autobahnausfahrt, am Stadtrand, dosiert wird. Der Preis: man muss zu Spitzenzeiten ausserhalb der Stadt Staus in Kauf nehmen.

Das grundlegende Ziel dabei ist natürlich, dass möglichst wenige mit dem Auto in die Stadt kommen. Für die Fahrt in die Stadt sollen Verkehrsmittel benutzt werden, die weniger Umweltbelastungen verursachen und viel weniger Platz brauchen. Es liegen Welten zwischen jenen, die mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Verkehr in die Stadt kommen und jenen, die das Auto nehmen:

Das Auto braucht so viel mehr Platz, so viel mehr Energie – und ist mit so viel grösseren Umweltbelastungen verbunden, dass man das eigentlich gar nicht vergleichen kann… Deshalb muss jeder Stadt daran liegen, dass möglichst wenige Autos hineinfahren.

GN: Wären Park and Ride Angebote eine Option?

Klaus Zweibrücken: Park and Ride ist kein zeitgemässes Angebot, weil es sich in erster Linie an Berufspendler richtet. Im Berufspendlerverkehr liegt der Besetzungsgrad pro Auto knapp über 1. Das heisst, in einem Auto, das ungefähr 2 Tonnen wiegt, sitzen statistisch 1,1 Personen.

Für jeden Autoparkplatz sind, inklusive Erschliessung, 25 Quadratmeter nötig. Die Kosten für einen unterirdischen Autoparkplatz reichen, z.B. am Bellevue in Zürich, bis zu 100’000 Franken. Der Aufwand ist also viel zu gross. Zielführender ist ein Angebot, das es den Pendlern ermöglicht, bequem mit dem öffentlichen Verkehr in die Stadt zu fahren.

GN: Die Region Biel hat aber nicht nur ein Problem mit den Autopendlern, sondern auch mit dem Schwerverkehr: Seit der Einführung der LSVA, hat der Transitverkehr entlang dem Nordufer des Bielersees stark zugenommen. Weil die Strecke rund 8 Kilometer kürzer ist als über die gut ausgebaute A1… Ein riesiges Problem, weil die A5 zwischen Biel und La Neuveville nicht für 40-Tönner dimensioniert ist. Was kann man dagegen unternehmen?

Klaus Zweibrücken: Die Lösung heisst auch hier: Lenkung. Natürlich kann man auch Transitverkehr lenken. Zwar wird häufig gesagt, alle Strassen stehen allen zur Benutzung frei… Aber der Lastwagenverkehr ist mit so grossen Emissionen verbunden – Lärm- und Luftbelastung. Ich finde, da müsste man bereit sein, auch den Transitverkehr auf vernünftige Bahnen zu lenken. Es ist nicht nötig, dass man diesen Verkehr auf allen Strassen zulässt.

Mit dem Bau des Westasts würde die Durchfahrt durch Biel für den Lastwagenverkehr deutlich verbessert. Das heisst, es würden noch mehr Lastwagen diese Strecke wählen und der Druck würde zunehmen, auch die Strasse am nördlichen Ufer des Bielersees auszubauen: Mit jeder Schleuse, die sich auftut, kommt mehr Verkehr. Eine weitere Zunahme des Transitverkehrs kann aber nicht im Sinne der Bevölkerung sein, die in diesem Raum lebt. Deshalb: Auch Transitverkehr braucht eine Lenkung.

GN: Ist das realistisch? Es wird immer wieder gesagt, auf einer Nationalstrasse seien keine Restriktionen möglich?

Klaus Zweibrücken: Signalisation wäre die sanfte, ein Fahrverbot die harte Methode. Fahrverbote werden in der Schweiz bei National- und Kantonsstrassen generell ausgeschlossen. Im besiedelten Bereich haben wir hier ein gesetzliches Defizit.

GN: Vorausgesetzt, in der Schweiz wäre der politische Wille für derartige Massnahmen vorhanden, wäre es dann machbar? Wie steht es um die internationalen Verpflichtungen, die Schweiz ist ein Transitland…

Klaus Zweibrücken: Es steht nirgendwo, dass Strassen transitfähig sein müssen. Im Moment zieht man sich darauf zurück, dass man sagt: Ein Fahrverbot für Lastwagen entlang des Bielersees gehe nicht, das Gesetz sei dagegen.

Dann muss man eben das Gesetz ändern! Das wäre erstrebenswert, nicht nur in Biel. Und das Argument, dass wir an internationale Abmachungen gebunden seien: Die A5 muss nicht zwangsweise Teil einer europäischen Transitroute sein.

GN: Wie könnte denn eine Lösung aussehen, für die Biel das Prädikat «Zukunftsstadt» verdienen würde?

Klaus Zweibrücken: Wenn ich mir die geplante Westast-Achse wegdenke, sieht die Stadt ja schon etwas anders aus. Dann habe ich ein grosses Siedlungsgebiet am See, also eine sehr attraktive Stadtkante. Die grossen Verkehrsmengen müssten aussenherum abgewickelt werden – auch grossräumig.

Dann müsste man schauen, wieviel Autoverkehr in die Stadt verträglich ist. Wo sind die Parkierungsanlagen? Wieviele Parkplätze stelle ich zur Verfügung? Zu welchem Preis? – Man braucht also sowohl ein Gesamtverkehrskonzept mit einer Dosierung der Autoverkehrsströme, wie auch ein Stadtentwicklungskonzept, das zeigt, wie die Entwicklungsgebiete mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss oder mit dem Velo erschlossen werden.

Solche Ansätze gibt es an verschiedenen Orten. In Zürich etwa wird ein neuer Stadtteil gebaut – die Green City. Dieser wird explizit mit umweltverträglichen Verkehrsmitteln erschlossen, mit möglichst wenig Autoverkehr. Das sind zeitgemässe Ansätze.

«DIESE MASSNAHME IST

EINE OHRFEIGE»

Der renommierte Verkehrsexperte Hermann Knoflacher, Professor an der Technischen Universität Wien, hat das Bieler Westast-Projekt unter die Lupe genommen. Der profunde Kenner der Verkehrssituation in der Schweiz ist entsetzt. Im Exklusiv-Gespräch von Ende April 2017 redet er Klartext.

Interview: Gabriela Neuhaus

GN: Was sagt der unabhängige Verkehrsexperte zur geplanten «A5 Westumfahrung Biel»?

Hermann Knoflacher: Ich habe das Projekt angeschaut und mich gewundert… Dass im 21. Jahrhundert in der Schweiz so etwas geplant wird, ist unglaublich: Solche Projekte waren in den 1960er Jahren üblich. An den Leuten, die diese Strasse entworfen haben, ist die Entwicklung des Verkehrswesens und der Verkehrsorganisation offensichtlich spurlos vorbeigegangen.

Typisch für diese Art von Projektbeschrieb ist, dass hier ausschliesslich aus der Lenkradperspektive gedacht und gehandelt wird. Nicht aber aus der Perspektive von Menschen, die eine lebenswerte Zukunft in der Stadt haben wollen. Eine Stadt, wie sie in der europäischen Union längst propagiert wird, nämlich die autofreie Stadt.

Das Projekt folgt einem falschen Systemverständnis. Die Eigendynamik des Autoverkehrs bestimmt das Handeln der Techniker und nicht die Techniker die Eigendynamik. Offensichtlich hat man in diesem Fall auf qualifizierte Fachleute verzichtet, um diese Art von Verkehrsproblemen zu lösen. Obwohl es in der Schweiz durchaus renommierte Fachleute und gut gelöste Beispiele gibt.

GN: An welche Beispiele denken Sie, wenn Sie von guten Lösungen in der Schweiz sprechen?

Hermann Knoflacher: Es gibt eine ganze Reihe… Zum Beispiel in Wabern, bei Bern. Vielleicht kennen Sie es?

GN: Ja, durchaus…

Hermann Knoflacher: Dann wissen Sie, dass mehr als 24’000 Fahrzeuge durch Wabern fahren, bzw. fuhren. Gleichzeitig fährt da auch die Strassenbahn. Das Problem war, dass diese durch die Staus immer behindert wurde. Mein Kollege Fritz Kobi, der damals der zuständige Verkehrsingenieur war, hat dem Autoverkehr deshalb Fläche weggenommen und die Streckenführung an der Endhaltestelle so organisiert, dass sich jedesmal, wenn die Strassenbahn wendet, ein Pfropfen bildet. Weil er sich gesagt hat: ‚Ich muss für die Bürger eine Verkehrslösung finden, nicht für die Autofahrer.’

Heute hat es in Wabern einen Mittelstreifen, so dass die Fussgänger die Strasse überqueren können. Er hat Radwege hineingelegt, und der Autoverkehr muss brav hinter der Strassenbahn herfahren. Kobi erzeugte so gezielt einen Stau, damit die Strassenbahn keine Verspätungen mehr hat. Mein Kollege Heinrich Brändli von der ETH hat in einer Untersuchung gezeigt, wie wirksam diese Massnahme ist.

Es gibt durchaus gute Beispiele in der Schweiz, keine Frage. Das gesamte internationale Konzept Transitverkehr durch die Alpen, ist zwar ein etwas durchwachsenes, aber ebenfalls dank der Alpeninitiative noch ein gutes Beispiel…

GN: Die Projektverantwortlichen in Biel sagen, die A5 Westast-Autobahn brauche es, um die Stadtquartiere vom Verkehr zu entlasten…

Hermann Knoflacher: Das ist absoluter Unsinn: Verkehrsentlastung können Sie nie durch ein zusätzliches Angebot von Fahrbahnen erzielen. Da die bereits vorhandenen Fahrbahnen ja weiterhin bestehen bleiben, bleibt der einzige logische Schluss, dass die Stadt durch Mehrverkehr zusätzlich belastet wird. Und nicht entlastet!

Eine Stadt kann man nur vom Verkehr entlasten, indem man dem Verkehr, den man reduzieren will, Widerstände entgegensetzt: Verkehrsberuhigung, Verkehrsorganisation – nur so geht es.

GN: Die Behörden – allen voran der Bieler Stadtpräsident – operieren stets mit dem Bild, Verkehr sei wie Wasser: Man müsse ihn auf der Umfahrungsautobahn kanalisieren, damit die Quartiere nicht mehr überschwemmt würden. Was sagen Sie zu diesem Bild?

Hermann Knoflacher: So wie man denkt, so handelt man… Wassermoleküle haben ja weder eine eigene Vernunft noch Verantwortung oder Empathie. Im Gegensatz zu den Verkehrsteilnehmern. Menschen reagieren intelligent und eigennützig auf ihre Umwelt: Wenn man ihnen mehr Fahrbahnen anbietet, fahren sie mehr Auto. Sie können aber auch auf Autofahrten verzichten, wenn diese kein Vergnügen mehr bereiten, benutzen andere Verkehrsmittel, nutzen das Auto gemeinsam oder suchen sich andere Ziele.

Das Projekt ist absolut gegen alles, was heute national und international vorgeschrieben wird. Auch die Schweiz ist verpflichtet, ihren CO2-Ausstoss zu reduzieren. Diese Massnahme ist eine Ohrfeige für die ganzen CO2-Bemühungen.

Fachlich ist das Projekt aus meiner Sicht überhaupt nicht zu verantworten. Würde mir ein Student bei dieser Fragestellung ein solches Projekt vorlegen, würde er die Prüfung nicht bestehen.

GN: Was raten Sie den Verkehrsplanern angesichts der vorliegenden Situation in der Region Biel?

Hermann Knoflacher: Voraussetzung für die Entwicklung einer Lösung ist, dass man A) die Wirkungsmechanismen des Verkehrs versteht und man sich B) klare Ziele setzt. Ziel kann aber nicht sein, dass man dem Autoverkehr alle Barrieren aus dem Weg räumt im Sinn von: Wenn er hier nicht gut fahren kann, muss er anderswo fahren – und die Bevölkerung hat sich dem unterzuordnen.

Zudem gibt es übergeordnete Ziele. Dazu gehören die Umwelt sowie die Gesundheit und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Dem ist der Verkehr unterzuordnen. Verkehr ist ein Mittel zum Zweck, aber kein Selbstzweck. Das Problem der Schweiz sind nicht zu wenige, sondern zu viele Fahrbahnen. Weil es in der Schweiz zu viele Fahrbahnen gibt, wird permanent immer mehr Stau erzeugt.

GN: Die Befürworter der Westast-Autobahn argumentieren, dass es die Westast-Autobahn braucht, damit sich der Verkehr in Biel nicht mehr staut. Gerade dadurch werde die Umwelt entlastet.

Hermann Knoflacher: Das ist völliger Unsinn. Stau ist eine Therapie. In Wien wird seit 40 Jahren systematisch Stau erzeugt. Das hat dazu geführt, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs von rund 27 Prozent auf heute 40 Prozent angestiegen ist. Das zeigt: Stau ist eine Therapie, die den Menschen hilft, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Zürich oder Bern machen das genau so. Für qualifizierte Verkehrsplaner ist Stau nicht ein Problem, sondern ein Werkzeug.

Nur unfähige und den Zusammenhängen verständnislos gegenüberstehende Entscheidungsträger und Verkehrsplaner sehen den Stau als Verkehrsproblem. Sie glauben, flüssiger Autoverkehr sei das oberste Ziel, das sie verfolgen müssen. Genau das ist aber falsch: Fussgänger‑, Rad- und öffentlicher Verkehr müssen flüssig sein. Nicht aber der riesige Flächen verbrauchende Autoverkehr! Es ist völlig absurd, dass man annimmt, man könne die Situation verbessern, indem man für den Verkehrs- und Umweltprobleme erzeugenden Autoverkehr bessere Verhältnisse schafft. In Wirklichkeit wird dadurch die Situation bloss verschlechtert.

Ich habe in Fachzeitschriften mehrere Arbeiten zur Schweiz veröffentlicht: Je mehr man die Verkehrsanlagen in der Schweiz ausgebaut hat, desto grösser wurden die Verkehrsprobleme. Wenn Sie ältere Leute fragen, werden sie sagen, dass es vor 50 Jahren viel weniger Stau gab als heute. Damals gab es viel weniger Autobahnen als heute…

GN: In den letzten 50 Jahren hat aber auch die Bevölkerung stark zugenommen, es gibt mehr Bedarf nach Mobilität und Transport… Die Westast-Befürworter argumentieren, dass die Region Biel ohne dieses letzte Autobahn-Teilstück wirtschaftlich den Anschluss verpasse…

Hermann Knoflacher: Verkehr ist ein Kostenfaktor. Stellen Sie sich einen Betrieb vor, der glaubt, wirtschaftlicher zu arbeiten, wenn er die Produktionswege verteuert und verlängert… Jeder Betrieb wird versuchen, seine Strukturen so aufzustellen, dass der Verkehrsaufwand minimal ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für ein Land.

Auch in der Schweiz sind schwere Fehler in der Raumplanung passiert; die Folgen dieser Fehler widerspiegeln sich im Verkehrsaufwand. Es gibt eine alte Regel, die heisst: Steht etwas verkehrt, entsteht Verkehr. Man kann das nur korrigieren, indem man diese Art von Verkehr reduziert. Reduzieren kann ich aber nur, indem ich Fläche wegnehme. Sie dürfen nicht vergessen: Jedes Auto verbraucht das Zigfache an Fläche eines Fussgängers, Radfahrers und Benutzer des öffentlichen Verkehrs.

Ich nehme an, dass auch die Verfassung in der Schweiz vorschreibt, dass Sie öffentliche Mittel sparsam, zweckbezogen und effizient einsetzen müssen. Investitionen in Auto-Fahrbahnen ist da der absolut falsche Weg.

GN: Ein weiterer Punkt ist der Schwerverkehr: Die LKWs wurden immer grösser. Heute zwängen sich 40-Tönner durch die Altstadt von Nidau und um den Kreisel in der Bieler Seevorstadt. Was kann man dagegen unternehmen?

Hermann Knoflacher: Da gibt es nur eins: Ein Durchfahrtsverbot, ausgenommen der lokale Zielverkehr. Wir haben eine ähnliche Situation mit den Mautflüchtlingen. Strassen, wo Mautflucht existiert oder droht, werden bei uns von den Bezirken mit einem Verbot für den LKW-Durchgangsverkehr gesperrt. Das wird relativ gut kontrolliert. Die Fahrer lernen ja sehr schnell, sie sind mit ihren Handys gut vernetzt… Das heisst: Es braucht Kontrollen. Anders geht es nicht.

Jeder lebendige Organismus kann nur existieren, solange bei ihm die Kontrollen funktionieren. Die Behörden schauen natürlich ganz gerne weg und quälen die Bevölkerung, damit sie ihren Projekten zustimmt. Das ist eine bekannte Taktik der Strassenbauer: Statt dass sie selber lernen, versuchen sie, der Bevölkerung ihre Prinzipien aufzudrücken. Man darf nicht vergessen, da ist ein Riesenapparat an antiquiert ausgebildeten Beamten, an Lobbys von Banken, von Strassenbaukonzernen, einer ganzen Autoindustrie, der Erdölindustrie etc. Und an den Universitäten wird vielfach immer noch falsch ausgebildet.

Das ist im Wesentlichen die Mannschaft, die hier angetreten ist um das zu machen, was sie in den letzten 50 Jahren gemacht hat – und von dem wir seit 30 Jahren wissen, dass es falsch ist.

GN: Sie würden also das Argument nicht gelten lassen, dass die freie Fahrt von LKWs auf einer Nationalstrasse – also einer wichtigen Verkehrsachse – nicht behindert werden dürfe?

Hermann Knoflacher: Nein. Sie führen ja in der Schweiz den Beweis mit dem Nachtfahrverbot – oder? Zumindest nach österreichischer Strassenverkehrsordnung hat die Behörde Beschränkungen nach dem § 43 der Straßenverkehrsordnung zu erlassen, ‹wenn die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines an der Straße gelegenen Gebäudes oder Gebietes oder wenn und insoweit es die Sicherheit eines Gebäudes oder Gebietes und/oder der Personen, die sich dort aufhalten, erfordert.›

Dies gilt nicht nur für die direkte Gefährdung im Verkehr, sondern auch für die Gefährdung der benachbarten Bevölkerung. Es handelt sich hier um eine Muss-Bestimmung. Ihre Aufgabe ist ja primär, für die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen…

GN: In der Schweiz steht dem der Widerstand einer starken Autolobby entgegen.

Hermann Knoflacher: Es ist vermutlich nicht nur die Autolobby, die es überall gibt… Das Problem in der Schweiz ist: Sie haben zu viel Geld! Für den Strassenbau steht zu viel Geld zur Verfügung. – Ich habe schon vor über 20 Jahren mit dem damaligen Strassenbauchef darüber diskutiert, was man mit dem überschüssigen Geld aus der Treibstoffzoll-Abgabe machen könnte…

Meiner Ansicht nach wäre jede andere Investition dieser Geldsummen für die Schweizer und die Bieler wesentlich sinnvoller, als ihre Heimat und ihre Stadt zu zerstören.

GN: In Biel will man die hausgemachten Verkehrsprobleme mit einer Nationalstrasse lösen, weil so nicht nur die Steuerzahler der Region zur Kasse gebeten werden, sondern die ganze Schweiz mitzahlen muss…

Hermann Knoflacher: Dieses Finanzierungsprinzip stammt aus einer Zeit, als diese ganze Infrastruktur noch nicht vorhanden war. Heute haben Sie zu viel Infrastruktur und es wäre höchste Zeit, dass auch die Finanzierungsstruktur an die Erfordernisse der Zukunft angepasst wird!

GN: Man hat den Eindruck, insbesondere die Politiker verbeissen sich nachgerade in die alten Normen und wollen das auf einem Beschluss aus den 1960er Jahren basierende Projekt um jeden Preis durchziehen. Ihr Argument: Man habe jetzt 40 Jahre lang geplant, nun müsse das Resultat umgesetzt werden. Ein für Sie bekanntes Phänomen?

Hermann Knoflacher: Ein sehr bekanntes Phänomen mit einem fundamentalen Fehler. Der fundamentale Fehler liegt in der Begründung ‚jetzt haben wir schon 40 Jahre lang geplant…’. Das bedeutet, dass sie 40 Jahre lang nichts gelernt haben und keine Alternativen entwickeln konnten. Es wäre klüger, sie hätten 40 Jahre lang gelernt, statt 40 Jahre lang ein falsches Projekt zu planen. Biel täte mir leid, müsste es mit diesem Projekt in die Zukunft, ohne dass sicher ist, dass es nicht bessere Lösungen gibt. Und diese gibt es sicher, auch wenn sie ein Umdenken erfordern.

GN: Es geht dabei nicht nur um das Projekt an und für sich, sondern auch um das Verfahren: Bei einem Nationalstrassenprojekt darf die Bevölkerung nicht mitreden. Die Behörden betreiben ein Versteckspiel. Im besten Fall halten sie sich bedeckt, über die tatsächlichen Auswirkungen des Projekts. Wir verbrachten letzten Samstag Stunden im Gelände, um die gesetzlich geforderten Aussteck-Profile zu finden…

Hermann Knoflacher: Zunächst ist anzumerken, dass auch Nationalstraßen mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger bezahlt werden. Auch ist das Verbergen ein alter Trick: Man versteckt die ganze Geschichte, bis es zu spät ist – und rollt dann über die ganze Bevölkerung hinweg.

24.4.2017

A5-OSTAST ERÖFFNET:

VERKEHR FLIESST.

WESTAST WOZU?

Am 27. Oktober 2017 wurde der Ostast der A5-Autobahn dem Verkehr übergeben. Wer seither durch die Stadt Biel fährt, berichtet von einer spürbaren Verflüssigung des Verkehrs ohne Staus.

Wozu also der Stadt einen hässlichen A5-Westast aufzwingen? Aktuell besteht nämlich die einmalige Chance, Wege zu finden und aufzuzeigen, wie der Verkehr in der Region auch ohne A5-Westastautobahn funktioniert! Dies muss so oder so muss geschehen,

- weil das vorliegende Ausführungsprojekt für den A5-Westast so nicht gebaut werden kann

- weil es – wird am Westast-Autobahnprojekt festgehalten – noch Jahrzehnte dauern dürfte, bis das Milliarden-Projekt vollendet wäre. Allein die Bearbeitung der eingegangenen Einsprachen dürfte mindestens fünf Jahre beanspruchen

Besser wäre aber ein möglichst rascher Verzicht auf das vorliegende, veraltete Projekt,

- weil ein weiterer Ausbau der Strassenkapazitäten die Stadt nicht wie versprochen entlastet, sondern mehr Verkehr in die Region und auch in die Agglomeration pumpt

- weil eine wachsende Mehrheit der Bevölkerung das risikoreiche, teure und überdimensionierte und stadtzerstörerische A5-Westastprojekt ablehnt

- weil man so Planungskapazitäten und Kreativität in sinnvolle, zukunftsträchtige Alternativen investieren kann

Die gute Nachricht: Es gibt Alternativen!

Bereits 2010 hat z.B. eine Studie der Zürcher Hochschule für Architektur zhaw untersucht, wie der Verkehr nach Eröffnung des Ostasts, ohne Westast, zukunftsfähig gestaltet werden könnte. Sie kam zum Schluss: Auch bei hohen Verkehrskapazitäten ist es möglich, Ländte- und Aarbergstrasse aufzuwerten. Bei der Studie von 2010 wurde sogar – bei gleich bleibender Strassenkapazität – das Regio-Tram noch miteingeplant! Was es braucht, so die Studie, ist eine «Verkehrsumlagerung durch Massnahmen im Gesamtverkehrssystem» – etwa für die «stadtverträgliche Umgestaltung des Strassenzugs und des Knotens Guido-Müller-Platz». Ein Ansatz, der bisher nicht weiter verfolgt wurde. Schade!

Es würde sich lohnen, die Studie wieder hervorzuholen, genauer anzuschauen und auf dieser Basis weiter zu denken. Unbedingt!

Hier ist sie:

FUSSGÄNGER

CONTRA WESTAST